法的历史类型变更的原因

上一节

下一节

法的历史类型变更的社会原因

法的历史类型的变更,即一种类型的法代替另一种类型的法,从法律制度自身不可能得到说明。其变更的根本原因在于社会基本矛盾,即生产力与生产关系,经济基础与上层建筑之间的矛盾运动。

法的历史类型的变更的根本原因在于生产关系阻碍了生产力的发展,从而使建立在生产关系之上包括法律制度在内的整个上层建筑或慢或快地发生变革,旧的类型的法或迟或早地必然被新的更高类型的法所代替。

经济状况发生变化→人们的法律意识的变化→法律实践的变化→修改法律规则→影响法律意识

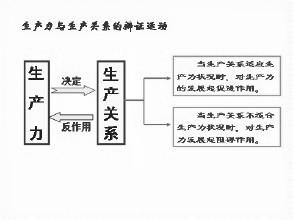

生产力与生产关系矛盾运动规律

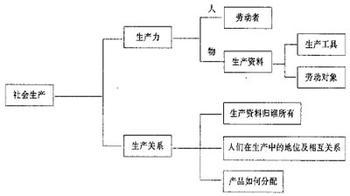

生产力是指社会成员共同改造自然、改造社会获取生产资料和生活资料的能力。

生产关系是指劳动者在生产过程中所结成的相互关系,包括生产资料的所有关系、生产过程的组织与分工关系、产品的分配关系等三个方面。

人类进行物质生活资料的生产既要同自然界发生关系,人们之间也要发生一定的社会关系,这就构成了生产力和生产关系,二者辩证统一于生产方式。生产力最终决定生产方式的存在、发展和变革;生产关系则直接规定生产力的性质。生产力和生产关系的矛盾运动构成了生产关系一定要适合生产力状况的规律。