-

1 中国古代法学典型人物

-

2

邓析

邓析(前545-前501) 河南新郑人,郑国大夫,春秋末期思想家,“名辨之学”倡始人。与子产同时,名家学派的先驱人物。

邓析的法律思想主要有:

邓析的法律思想主要有:

①反对“刑书”,私造“竹刑”。他比子产还要激进,对子产所推行的一些政策不满,曾经“数难子产之政”。甚至对于子产的铸刑书他也多有批评,于是自编了一套更能适应社会变革要求的成文法,将其刻在竹简上,人称“竹刑”。晋人杜预说:邓析“欲改郑所铸旧制,不受君命,而私造刑法,书之于竹简,故言‘竹刑’。”对于竹刑的具体内容,我们虽然不得而知,但从古人的评价即可看出,它是要改变郑国的旧制,既不效法先王,不肯定礼义,也不接受当时国君的命令,只能是体现新兴的统治阶级意志的东西。

②私家传授法律。传说,他聚众讲学,招收门徒,传授法律知识与诉讼方法,还以类似讼师身份帮助民众打官司(被戏称为春秋末期的律师)。《吕氏春秋》说:邓析“与民之有讼者约,大狱一衣,小狱襦裤。民之献衣而学讼者不可胜数。”相当于收取律师诉讼费,大家发现干这项工作收益不错,于是又纷纷参加他的法律培训班。他擅长辩论,有人称他“操两可之说,设无穷之词”,但广大民众对于他的成功却十分敬佩。在诉讼的过程中,他敢于提出自己的独到见解,“以非为是,以是为非。”在他的倡导下,郑国出现了一股新的思潮,“郑国大乱,民口欢哗。”

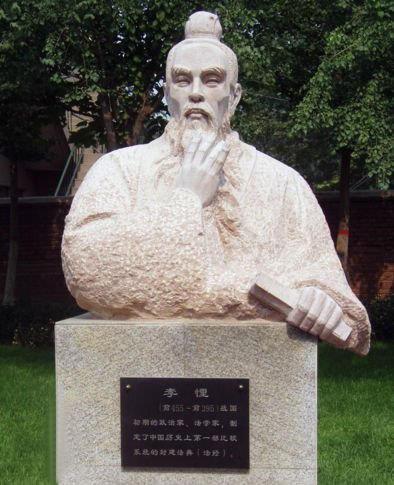

李悝

李悝(前455年-前395年),战国初期魏国著名政治家、法学家。濮阳人。曾任魏文侯相,主持变法。

李悝为了实行变法,巩固变法成果,汇集各国刑典,著成《法经》一书,通过魏文侯予以公布,使之成为法律,以法律的形式肯定和保护变法,固定封建法权。

《法经》兵6篇,为《盗法》、《贼法》、《囚法》、《捕法》、《杂律》和《具律》。盗是指侵犯财产的犯罪活动,大盗则戍为守卒,重者要处死。窥宫者和拾遗者要受膑、刖之刑,表明即使仅有侵占他人财物的动机,也仍构成犯罪行为。贼律是对有关杀人、伤人罪的处洽条文,其中规定,杀一人者死,并籍没其家和妻家:杀二人者,还要籍没其母家。囚、捕两篇是有关劾捕盗贼的律文。杂律内容包罗尤广,包括以下几类:①淫禁。禁止夫有二妻或妻有外夫。③狡禁。有关盗窃符玺及议论国家法令的罪行。③城禁。禁止人民越城的规定。④嬉禁。关于赌博的禁令。⑤徒禁。禁止人民群聚的禁令。⑥金禁。有关官吏贪污受贿的禁令。如规定丞相受贿,其左右要伏诛,犀首以下受贿的要处死。具律是《法经》的总则和序例。

《法经》的编订,是李悝在法律制度方面作出的重大贡献。春秋末年,晋、郑诸国作刑鼎或刑书,以公布新的法律条文。到战国时,随着历史条件的改变,出现了更多的新的成文法典。李悝“撰次诸国法”,修订出《法经》六篇,《法经》出现后,魏国一直沿用,后由商鞅带往秦国,秦律即从《法经》脱胎而成,汉律又承袭秦律,故《法经》在中国古代法律史上有非常重要的地位。

《法经》的编订,是李悝在法律制度方面作出的重大贡献。春秋末年,晋、郑诸国作刑鼎或刑书,以公布新的法律条文。到战国时,随着历史条件的改变,出现了更多的新的成文法典。李悝“撰次诸国法”,修订出《法经》六篇,《法经》出现后,魏国一直沿用,后由商鞅带往秦国,秦律即从《法经》脱胎而成,汉律又承袭秦律,故《法经》在中国古代法律史上有非常重要的地位。

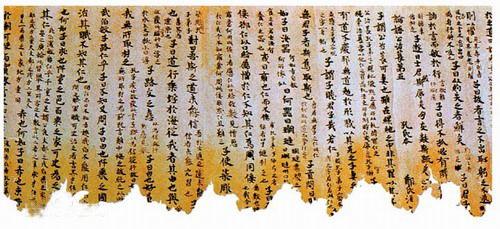

郑玄

郑玄(公元127-200年),字康成,高密人,为汉尚书仆射郑崇八世孙,东汉经学大师、大司农。曾入太学攻《京氏易》、《公羊春秋》及《三统历》、《九章算术》,又从张恭祖学《古文尚书》、《周礼》和《左传》等,最后从马融学古文经。游学归里之后,复客耕东莱,聚徒授课,弟子达数千人,家贫好学,终为大儒。党锢之祸起,遭禁锢,杜门注疏,潜心著述。以古文经学为主,兼采今文经说,遍注群经,著有《天文七政论》、《中侯》等书,共百万余言,世称“郑学”,为汉代经学的集大成者。后人纪念其人建有郑公祠。

(郑玄作品)