(一)《窦娥冤》

元杂剧《窦娥冤》是关汉卿的代表作,取材于民间流传的“东海孝妇”。该故事最早见诸于西汉刘向的《说苑》,班固《汉书·于定国传》中也有近似记载,后来晋干宝《搜神记》对此作了较为详细的记载,元代的其他杂剧作家如王实甫、梁进之等均曾以此为题材进行加工,但因其并无多少批判现实色彩,因而与关汉卿的作品比较起来,似乎黯然失色。

庶女,齐之少寡,无子养姑,姑无男有女,女利母财而杀母,以诬告寡妇,妇不能自解,故冤告天。(《文选》引许慎对《淮南子》的注解)

长老传云:孝妇名周青,青将死,车载十支竹竿,以悬五幡。立誓于众曰:“青若有罪,愿死,血当顺下;青若枉死,血当逆流,”既行刑已,其血青黄,绿幡竹而上标,又绿幡而下云。 (干宝《搜神记》)

2.窦娥结局的综合考虑

如果我们本着理解的态度,设身处地地从楚州太守桃杌的处境出发,从人间的实证法的逻辑出发,那么设想一下桃杌是如何审案的呢?作为法官,桃杌最起码要考虑三个方面的法律事实,首先,张驴儿毒死父亲的可能性(或动机)不太大,倒是窦娥毒死张父的主观动机可能性很大,且毒死张父的面汤又要窦娥做的。而窦娥一方面提不出张驴儿毒死其父的证据,另一方面她又提不出自己无罪的证据。

其次,窦娥声称张驴儿子父子逼她婆媳出嫁,也没有证据,如果她婆媳不同意嫁给张氏父子,为什么又让他父子俩住在自己家?

最后,窦娥不招,用刑逼供也是符合当时的法律程序的,至于她因何屈招,非法官所能知。所以,如果我们以常人标准来看待法官、来理解桃杌的话,那么桃杌的判决实为“以事实为依据,以法律为准绳”,窦娥问罪当斩,合情合法,自得其咎。因此,桃杌可以说是不信神报、不讲人情、维护法律尊严的理性法官。

天章到楚州查案,看到窦娥一案时,见是谋杀公公而犯“十恶”不赦之罪,便认为无须细察而放在一边。这时窦娥的冤魂进来将案卷放在他眼前,如此五次三番,窦娥才开始向父亲梦中告状。由于父女血缘关系,窦天章主观上确信女儿恪守孝道,不会谋杀他人,这正是窦天章不同于桃杌的预设或“前判断”(prejudgement),此时,窦娥的呼声(voice)就要比张驴儿的高得多,窦天章所获得的信息结构就与桃杌的大不相同。因此,窦天章重审此案时,审问对象和举证责任就转移到张驴儿这边。

但在审案时,“卷上不见合药的人”,张驴儿又死不承认,窦天章陷入了困境,“我那屈死的儿哟。这一节要紧的公案,你不自来析辩,怎得一个明白,你如今冤魂却在哪里?” 这时窦娥冤魂显现,方使张驴儿认罪伏法,此案才得以平反。由此来看,窦天章不是依赖合理的信息甄别来审案,而是由先入为主的偏见确信了信息的真伪来审案,同时又靠窦娥的鬼魂的引导才使他摆脱合理事实(法律事实)与客观事实相矛盾的困境,做了一次“明如镜、清似水”的清官,但我们又如何能期望太守桃杌也有这样的机缘呢?

(二)《鲁斋郎》

1. 鲁斋郎抢银匠李四妻,张珪反劝李四。*

2. 清明踏青时鲁斋郎用弹弓打伤张珪儿子头。*

3. 张珪送妻与鲁斋郎*

4. 包拯智斩鲁斋郎——“鱼齐即”

(三)《赵盼儿风月救风尘》

妓女宋引章本与安秀才有约,后被恶少周舍花言巧语所惑,不听结义姐妹赵盼儿相劝,嫁给周舍。婚后宋引章饱受虐待,写信向赵盼儿求救。因周舍不肯轻易放过宋引章,赵盼儿巧用计策。她浓妆艳抹,假意愿嫁周舍,自带酒、羊和大红罗去找周舍,周舍喜不自禁。赵盼儿要周舍先休了宋引章才肯嫁他,刚好宋引章又来吵闹,周舍一怒之下写了休书,赶走宋引章。赵盼儿与宋引章二人一同离去,途中赵盼儿将宋引章手中休书另换一份。周舍发觉上当,赶上她们,一把抢过宋引章手中休书并毁掉,还到官府状告赵盼儿诱拐妇女。赵盼儿反告他强占有夫之妇,使安秀才到堂作证,又出示周舍亲手所写休书。赵盼儿证据确凿,周舍不能胜她,受杖刑责罚。宋引章与安秀才结为夫妇。

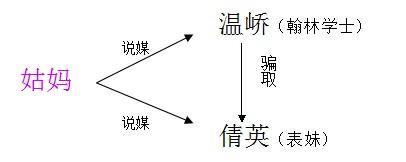

(四)另类《温太真玉镜台》

行兄妹之礼——教写字——说亲——新婚之夜

温公丧妇,从姑刘氏家值乱离散,唯有一女甚有姿慧,姑以属公觅婚。公密有自婚意,答云:“佳婿难得,但如峤比云何?”姑云:“丧败之余,乞粗存活,便足慰吾余年,何敢希汝比。”却后少日,公报姑云:“已觅得婚处。门地粗可,婿身名宦,尽不减峤。”因下玉镜台一枚,姑大喜。既婚交礼,女以手披纱扇,抚掌大笑曰:“我固疑是老奴,果如所卜。”( 《世说新语·假谲》 )

【寄生草】

我正行功名运,我正在富贵乡。俺家声先世无诽谤,俺书香今世无虚诳,俺功名奕世无谦让,遮莫是帽檐相接御楼前,靴踪不离金阶上。

【幺篇】

不枉了开着金屋,空着画堂。酒醒梦觉无情况,好天良夜成虚旷,临风对月空惆怅。怎能够可情人消受锦幄凤凰衾,把愁怀都打撇在玉枕鸳鸯帐!