第六章 环境污染生物监测教学设计

第一节 水环境污染生物监测

第二节 空气污染生物监测(线下教学)

| 1.教学目标设计 | |||||||||||||

| 教学目标 | 实现途径 | 测评方式 | |||||||||||

| 知识:详细介绍水质监测(如浮游生物群落分析、底栖动物群落调查)、空气监测(如植物叶片污染监测、微生物监测)的具体技术、仪器设备及操作流程。 | 案例式教学、线上线上混合式教学、学导式教学方法 | 测试、课后作业 | |||||||||||

| 能力:培养学生进行水环境和空气环境生物样本采集、处理及实验操作的技能。 | 案例式教学、讨论 | 测试、课后作业 | |||||||||||

| 素质:增强学生的环境保护意识,理解个人行为对环境的影响,激发其参与环境保护的责任感。 | 启发式教学方法、探索式教学方法 | 课后作业 | |||||||||||

| 2.教学资源(需上传至信息化教学平台) | |||||||||||||

| (1)与课程相关的视频。 (2)大气及水环境生物监测与社会发展的文本资料。 (3)课后作业。 (4)课件。 | |||||||||||||

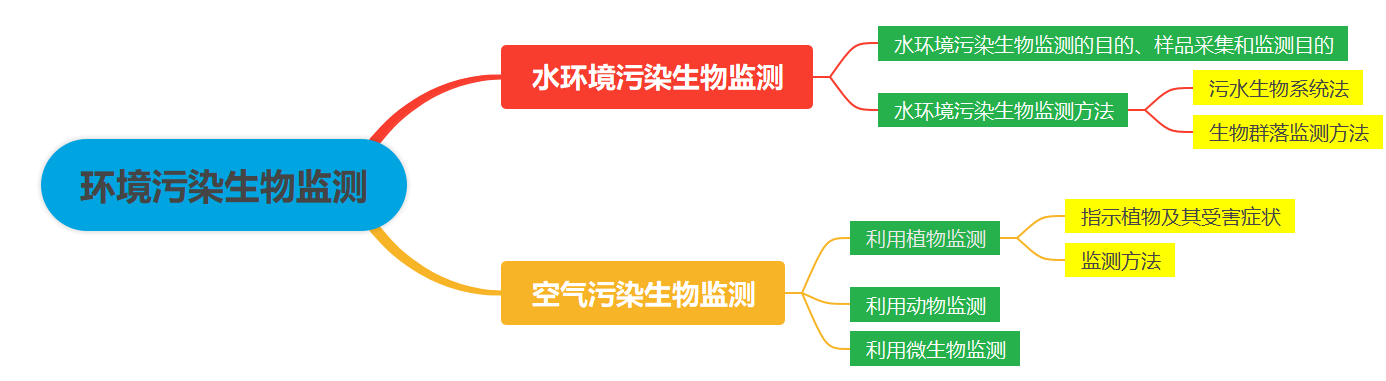

| 3.知识(能力或问题)图谱

| |||||||||||||

| 过程性考核情况(相应项目下打√) | |||||||||||||

| 课堂表现 | 问卷 | 课前测试 | 讨论及提问 | 课后测试 | 选人 | 小组活动 | 课后作业 | 。。。 | |||||

| √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||

| 4.教学过程设计 | |||||||||||||

| 课前教学设计 | |||||||||||||

| 教学过程 | 意图 | ||||||||||||

| 教师 1.发布讨论话题:水环境污染生物监测方法如何选择。 2.发布随堂测试。 | 学生 1.全员参与话题讨论。 2.全员参与随堂测试。 | 掌握学生对上节课内容的掌握程度及了解学生对本次课程的预习情况。 | |||||||||||

| 课堂教学过程设计 | |||||||||||||

| 教学过程设计(重点环节需注明) | 意图 | ||||||||||||

| 环节1提问及课前测试 1.提问:生物监测的对象是什么。 2.分析环境监测课前测试情况,进行分数展示。 | 激发学习兴趣与动力,提高师生的互动。 | ||||||||||||

| 环节2重点内容讲授 通过展示环境污染的震撼图片或视频,引发学生对环境问题的关注,简述生物监测在环境保护中的重要性。系统讲解水环境和大气环境生物污染的基础知识、监测原理、监测技术与方法,结合案例说明监测过程。 | 为学生构建完整的知识框架,为后续实践操作提供理论支撑。 | ||||||||||||

| 环节3讨论 分组讨论,大气和水环境中污染物的鉴别方法。 | 理论联系实践,加深学生对课程的理解。 | ||||||||||||

| 环节4 线上测试 对重点内容进行随堂测试,了解学生对授课内容的掌握程度。 | 激发学习兴趣与主动力。 | ||||||||||||

| 环节5 课程小结 教师进行课程小结。 选1-2名学生进行课程学习小结,从知识、能力及素质三方面综合简述。 | 锻炼抗压能力,培养总结能力。 | ||||||||||||

| 课后教学过程设计 | |||||||||||||

| 课后教学环节 | 意图 | ||||||||||||

| 教师发布: 1.课后作业。 2.课程小结任务。 | 学生完成: 对自己本次课学习进行综合评价。 | 巩固提升,并认识自我。 | |||||||||||

| 5.思政元素与载体 | |||||||||||||

| 思政元素 | 融合点 | 思政载体 | |||||||||||

| 人与自然和谐共生 | 水环境生物监测方法 | 介绍某地区通过实施严格的环境保护措施,利用生物监测技术监测水质和空气质量,成功改善了生态环境,吸引了生态旅游和绿色产业的发展,实现了经济效益与环境保护的双赢。 | |||||||||||

| 教学反思

| |||||||||||||