![]()

一、依法参与民事活动

民法保护我们的生活

民法保护我们的生活

民法与人们日常活动的关系最直接、最密切。人们的人身、财产等权益受民法保护,买卖、租货等日常活动都要受到民法的调整。

我国民法调整的民事关系是指平等主体的公民之间、法人之间以及公民与法人之间的财产关系和人身关系。其中的财产关系是平等主体在占有、支配、交换和分配物质财富过程中所形成的具有经济内容的关系;人身关系是平等主体之间基于人格利益和身份利益而发生的不具有直接财产内容的人格关系和身份关系。

民法的基本原则贯穿民法的始终,是民事立法的指导方针,是民事主体进行民事活动的基本准则,同时也是法院审判案件的基本准则。民事主体所进行的各项民事活动,不仅要遵循具体的民法规范,还要遵循民法的基本原则。

第一,平等原则。参加民事活动的当事人,在法律上的地位一律平等,平等地享有民事权利和履行民事义务,任何一方不得把自己的意志强加给对方,同时法律也平等地保护双方当事人的合法权益。

平等原则是我国民法的首要原则、核心原则。其主要内容是:公民、法人在民事活动中主体地位平等,所享有的民事权利和承担的民事义务平等,民事权利平等地受法律保护。

第二,自愿、公平、诚实信用、等价有偿原则。参加民事活动的当事人,应自由地基于其真实意志,依据社会公认的公平观念,诚实善意、实事求是、信守诺言和法律规定,行使权利不侵害他人与社会的利益,自觉履行约定的民事义务,按照价值规律的要求,实行等价交换,使当事人之间以及当事人与社会之间的利益得到平衡。

第三,保护公民、法人合法民事权益原则。

第四,遵守法律和国家政策原则。

第五,维护社会公共利益原则。

成为民事主体的资格

成为民事主体的资格

民事主体是指在民事法律关系中独立享有民事权利和承担民事义务的公民(自然人)、法人和其他组织。

![]()

自然人要成为民事主体,必须以具有民事权利能力为前提。自然人的民事权利能力是法律赋予自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力。

![]()

自然人与公民在含义上是不一样的。自然人既包括中国公民,还包括居住在中华人民共和国领域内的外国人和无国籍人。而公民仅包括具有中华人民共和国国籍,依照我国宪法和法律享有权利、承担义务的人。

自然人的民事权利能力只是自然人取得具体民事权利的可能性,这种可能性要转化为现实,需依赖于自然人的民事行为能力。自然人的民事行为能力是指自然人能够以自己的行为取得民事权利、履行民事义务的资格,即依法独立进行民事活动的资格。自然人智力发育成熟,能够理智地判断自己行为的后果,能够审慎地独立处理自己事务的时候,才算具有民事行为能力,才能独立地进行民事活动。

![]()

自然人的民事行为能力分为三大类。

第一,完全民事行为能力。是指自然人能够通过自己的独立行为参加民事法律关系,取得民事权利和承担民事义务的资格。包括两类:一类是年满18周岁的自然人是成年人,一类是16周岁以上不满18周岁的自然人,如果以自己的劳动收入作为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。

第二,限制民事行为能力。10周岁以上不满18周岁的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人为限制民事行为能力人。限制民事行为能力人可以进行与自己年龄、智力相适应的民事活动。其他的民事活动,可以由他的法定代理人代理,或者征得法定代理人同意后进行。

第三,无民事行为能力。不满10周岁的未成年人和不能辨认自己行为的精神病人(包括痴呆人),是无民事行为能力人。无民事行为能力他们均须由法定代理人代理民事活动。

法人是一种社会组织,但只有具备法人条件的社会组织才能取得法人资格。法人必须依法成立,有必要的财产或者经费,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担民事责任,即法人能够以自己的名义和自己所有或者经营管理的财产参与民事活动,享受权利和承担义务,并对自己的行为后果承担责任。法人需要通过法定代表人来进行民事活动。

依法处理民事关系

依法处理民事关系

民事关系,是指由民法调整的财产关系和人身关系。民事法律与我们每位中职学生有着密切联系。我们在处理财产关系和人身关系时,既要积极维护自己的合法民事权利,又要认真履行相应的民事义务,依法处理民事关系。

要学习民法,懂得民法,增强民事法律意识。要遵守民法,学会尊重他人的民事权利,履行自己的民事义务。

![]()

我国民法所规定的民事权利,主要有物权、债权、知识产权、继承权、人身权等。民法分别就各种民事权利的产生、变更、移转、消灭设置了具体规划,分别构成各种民事权利制度。根据产生责任的原因,民事责任可分为违约责任和侵权责任。

违约责任,又称违反合同的民事责任,是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应依法承担的民事责任。我国的《民法通则》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的,另一方有权要求履行或者采取补救措施,并有权要求赔偿损失。

侵权责任,是指由民法规定的侵权行为人对其不法行为造成他人财产所有权、人身权的损害而依法应承担的民事责任,是侵权行为所产生的民事法律后果。侵权责任是一种法律补救措施,是法律对不法行为的一种处置。

要学会运用民法,正确处理民事关系,维护自身的合法民事权益。

我国《民法通则》规定了承担民事责任的方式,具体为:停止侵害,排除妨害,消除危险,返还财产,恢复原状,修理、重作、更换,赔偿损失,支付违约金,消除影响、恢复名誉,赔礼道歉等。

二、依法保护人身权

民法保护我们的人身权

民法保护我们的人身权

我国《民法通则》将民事权利分为财产权和人身权。

![]()

人身权是指民事主体依法享有的、 与其人身不可分离而又不直接具有财产内容的民事权利。人身权包括人格权和身份权两大类。人身权是与公民的身体有关系的权利,没有直接财产内容,但这并不意味着人身权与财产权没有任何关系。事实上,人身权与财产权有着密切的联系,它往往是财产关系发生的依据并为权利人带来财产利益。

人格权包括生命权﹑身体权﹑健康权﹑姓名权﹑名称权﹑名誉权﹑肖像权﹑隐私权。我国《民法通则》规定,公民享有生命健康权。公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名,禁止他人干涉、盗用、假冒。公民享有肖像权,未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像。公民享有名誉权,公民的人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民的名誉。

身份权包括亲权﹑配偶权﹑亲属权﹑荣誉权。我国《民法通则》在保护身份权方面做出了明确的规定。《民法通则》规定,公民、法人享有荣誉权,禁止非法剥夺公民、法人的荣誉称号。荣誉权不能转让,也不能继承。侵犯荣誉权主要表现为非法剥夺公民、法人的荣誉称号。

侵害人身权要承担法律责任

侵害人身权要承担法律责任

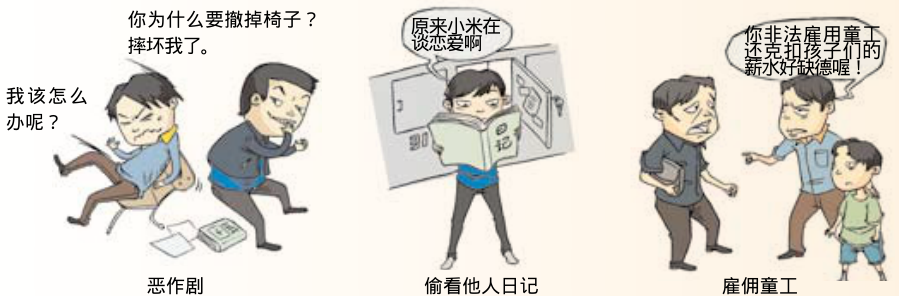

公民的身体健康、生命、人格尊严和人身自由都要受我国民法的保护,任何人都不能侵犯。任何非法侵害他人人身权利的行为,都要承担相应的法律责任。我国《民法通则》规定,侵害公民身体造成伤害的,应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用;造成死亡的,并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。侵犯他人生命健康权要受到法律制裁。

人格尊严不可侵犯。法律赋予每个公民人格尊严权。每位公民都平等地享有人格尊严的权利,公民的人格尊严不容非法侵犯。侵权者轻则可能受到舆论的谴责,重则要承担法律责任。人身自由不可侵犯。人身自由权是我们参加各种活动,充分享受其他各种权利的基本保障。

积极维护自己和他人的人身权

积极维护自己和他人的人身权

人身权是人们生存和发展的基本权利,没有人身权,人们就不能进行各种活动。

我们中职学生要充分认识到人身权对自己生活、学习以及参加其他各种活动的重要性,认真学习和理解我国民法有关保护人身权的法律规定,增强权利意识,维护自己的生命健康、人格尊严和人身自由。

我们中职学生社会经验不足,在面对侵害行为、自然灾害和意外伤害时,往往因处于被动地位而受到侵害。因此,在复杂的社会生活环境中,必须学会自我保护,要提高维权意识,树立防范意识,知道防范的方法,学会运用法律知识维护自己的人身权,逐步培养自我防范的能力。

![]()

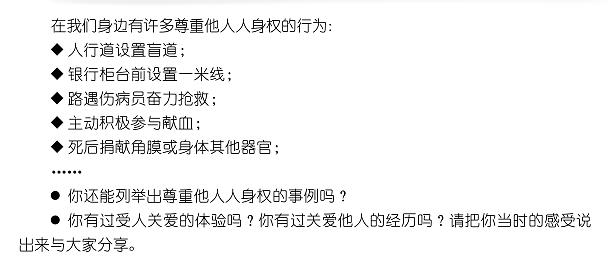

在我们身边有许多尊重他人人身权的行为:

要尊重和爱护他人的人身权利。我们在生活中既要维护自己的人身权益,也要尊重他人的生命、健康、肖像、名誉、隐私等权利。

三、依法保护公民的财产权

法律保护财产权

法律保护财产权

财产权,是指以财产利益为内容,直接体现财产利益的民事权利。广义的财产权包括物权、债权和知识产权,狭义的财产权通常指物权。我国宪法和民法通则等法律均明确规定,保护国有财产、集体财产和公民合法的私有财产。

![]()

第十二条 社会主义的公共财产神圣不可侵犯。

国家保护社会主义的公共财产。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏国家的和集体的财产。

第十三条 公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

——《中华人民共和国宪法》

第七十三条 国家财产神圣不可侵犯,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、私分、截留、破坏。

第七十四条 集体所有的财产受法律保护,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、私分、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。

第七十五条 公民的合法财产受法律保护,禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。

——《中华人民共和国民法通则》

物权法中所讲的“物”是指人体之外,能够为人类所需要并能加以控制和利用的“物质财富”,包括土地、森林、山岭、建筑物、水库等不动产和生活用品、牲畜、货币等动产。物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利,它是作为其他财产权的前提和归宿而存在的。物权的客体是物。物权是和债权相对应的财产权。物权包括所有权、用益物权和担保物权。

侵害财产权要承担法律责任

侵害财产权要承担法律责任

我国《民法通则》规定,公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产的,应当承担民事责任。没有过错,但法律规定应当承担民事责任的,应当承担民事责任。侵占国家的、集体的财产或者他人财产的,应当返还财产,不能返还财产的,应当折价赔偿。损坏国家的、集体的财产或者他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的,侵害人应当赔偿损失。

我国的刑事法律,是保护国家、集体和公民的合法财产权的最严厉、最有效的方法。人民法院依据刑法,打击和惩罚各种侵犯财产权的犯罪行为,保护合法财产的所有权。

我国物权法规定,物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。侵害物权,除承担民事责任外,违反行政管理规定的,依法承担行政责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

依法保护自己和他人的财产权

依法保护自己和他人的财产权

公民个人所有的合法财产,直接关系到公民个人及其家庭成员的衣食住行。切实保护公民个人所有的合法财产及其所有权,对于维护公民的正常生活,保障其专心致志地从事生产、工作和学习,积极参加社会主义现代化建设,具有重要意义。

我们要学习有关保护财产权的法律知识,掌握我国法律保护公民合法财产权的方法和途径,树立合法财产不可侵犯的观念。

我们要增强财产自我保护意识,提高财产自我保护能力。尊重国家、社会、集体和他人的财产权,学会运用法律武器维护自己的合法财产权。侵害财产权的行为适用以财产为内容的民事责任方式。按照《民法通则》第117条规定,侵害财产权所适用的民事责任方式,主要有返还财产、恢复原状、赔偿损失。返还财产适用于因侵占财产使受害人丧失占有的情况,恢复原状则适用于财产受到毁损而能够修复的情况,而损害赔偿的适用最为广泛,除了适用返还财产和恢复原状已经足以保护受害人的利益的情况以外,其他财产侵权都可适用赔偿损失的责任形式。

四、正确利用合同参与民事活动

依法订立有效合同

依法订立有效合同

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。在合同关系中,享有合同权利的一方称为债权人,负有合同义务的一方称为债务人。

订立合同是一种民事法律行为。我国《合同法》规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。合同的订立,是当事人各方通过平等协商,依法就合同内容达成意思表示一致的过程。合同法规定,当事人订立合同,采取要约、承诺方式。要约是希望和他

人订立合同的意思表示,承诺是受要约人同意要约的意思表示。

任何一份合同,无论采取何种形式,都离不开提出条件→接条件的过程。这个过程称为要约和承诺。俗话说“一诺千金” ,当我们接到一项要约,即将作出承诺时,要格外慎重。承诺一旦作出,即发生法律效力,合同即告成立,订立合同的过程随之结束。

有效合同要求订立合同的行为人具有相应的民事行为能力,外在表示行为与内心意思相一致,并遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。无效合同指虽经当事人协商成立,但由于当事人违反法律规定,因而自订立始就不具有法律约束力的合同。

履行合同的原则

履行合同的原则

实际履行原则。合同当事人必须严格按照合同约定的标的履行自己的义务,未经权利人同意,不得以其他标的代替履行或者以支付违约金和赔偿金来免除合同规定的义务。

诚实信用原则。当事人按照合同约定的条件,切实履行自己所承担的义务,取得另一方当事人的信任,相互配合履行,共同全面地实现合同签订目的。

全面履行原则,它要求当事人必须按照合同约定的标的、质量、数量、付款或报酬、履行期限、履行地点、履行方式等要求,正确履行自己的合同义务,保证合同义务得到全面履行。

第四,要遵循情事变更原则。在合同有效成立后履行前,因不可归责于双方当事人的原因而使合同成立的基础发生变化,如继续履行合同将会造成显失公平的后果。在这种情况下,法律允许当事人变更合同的内容或者解除合同。

正确适用合同参与民事活动

正确适用合同参与民事活动

应树立合同意识,学会采取书面合同形式参与民事活动。签订书面合同既有助于督促当事人履行义务,还可以作为仲裁机构、司法机关仲裁、调解、处理合同纠纷的有力凭证。

既要严格履行合同,又要懂得合同的变更和转让。合同签订后,合同当事人就要严格按照合同约定实现各自的权利义务,如果因为一些主客观原因导致当事人一方不履行合同义务,或者履行合同义务不符合约定,就构成了违约,如果违约一方应当承担法律责任就是违约责任。违约责任既是不履行合同义务者应该付出的代价,也是法律对权益受损一方给予的救济。

合同在一定条件下可以变更和转让。合同的变更是合同内容的变更,即指当事人不变,合同的内容予以改变的现象。合同变更需要以下条件:原合同已经生效、未履行或未完全履行,当事人对变更的内容需要协商一致并约定明确,遵守法定程序。

合同的转让,实际上是合同权利义务的转让,是指合同当事人一方依法将合同权利义务全部或部分地转让给第三人。它包括合同权利的转让、合同义务的转让和合同权利义务的概括转让。

学会利用担保确保合同的履行。在经济交往中,应该重合同,守信用,自觉履行义务。为了保护债权人的合法权益,我国法律设立了担保制度。根据我国担保法的规定,担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金五种。它是促使债务人履行债务,保证债权人实现债权的一种保障措施。

五、维护在家庭中的权利与义务

公民依法享有婚姻自由

公民依法享有婚姻自由

结婚是男女双方按照法律规定的条件和程序,确立婚姻关系的重要民事行为。结婚必须符合法律规定的条件:结婚必须男女双方完全自愿,男女双方必须达到法定婚龄,结婚必须符合一夫一妻制。

结婚必须履行法定的程序,即结婚登记。结婚登记程序分为申请、审查和批准三个步骤。取得结婚证,即确立夫妻关系。我国法律不承认订婚。只有经过结婚登记,取得结婚证,才是合法的婚姻关系,才受法律承认和保护。

未成年人在家庭中的权利和义务

未成年人在家庭中的权利和义务

我国宪法、婚姻法通过规定父母有抚养、教育和保护未成年子女的义务,来保证未成年子女在家庭中的权利。

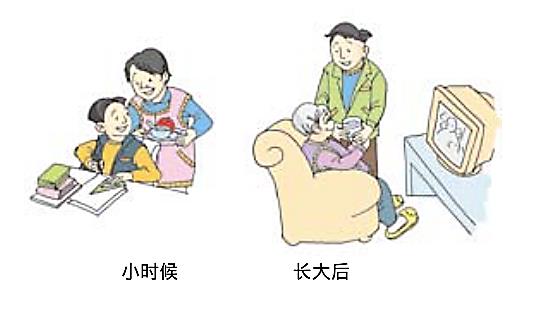

未成年子女在家庭中享有被抚养、受教育和受保护的权利。父母有义务从物质上、经济上养育和照料子女。按照我国义务教育法的规定,父母必须让子女按时入学,接受义务教育。父母还有维护未成年子女利益的职责。

子女和父母有相互继承遗产的权利,且互为第一顺序法定继承人。财产继承权,简称继承权,是指公民依照法律的规定或者被继承人生前立下的合法有效的遗嘱而承受被继承人遗产的权利。继承方式主要有两种:一种是法定继承,即依法律的规定而取得;一种是遗嘱继承,依被继承人遗嘱的指定而取得。此外,还有遗赠扶养协议。

子女对父母有赡养扶助的义务。赡养,就是为父母提供物质上、经济上的帮助,负担父母必要的生活费用。扶助,就是在精神上、生活上给予父母必要的关心和照料,而且这方面是更为重要的。对不履行赡养扶助义务而且经教育仍不改正的人,要依法追究其法律责任。所以,作为子女,无论是道德上还是法律上,都应该尊重体贴父母,赡养扶助父母,使父母愉快地安度晚年。

为构建和睦家庭尽责任

为构建和睦家庭尽责任

(1)家务劳动是社会劳动的一部分,参加家务劳动也是光荣的。—周恩来

(2)责任就是对自己要求去做的事情有一种爱。—歌德

(3)我宁愿用一小杯真善美组织一个美满的家庭,也不愿用几大船家具来组织一个索然无味的家庭。—海涅

(4)要建设好一个家庭,需要这个家庭里的每个人的共同努力;而要毁掉这个家庭,只需要其中的任何一个人。—黑格尔

父母、子女、夫妻、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女……这些亲属关系构成了家庭关系。家庭的和睦美满既是社会稳定的前提,更是一个人成长的乐园,它需要每个家庭成员做出努力,尽到自己的义务。

我们中职学生要树立家庭观念,正确处理家庭成员的权利与义务的关系,为构建幸福和睦家庭尽责任。

古往今来,家庭的幸福始终是每个人的期盼。家庭幸福和睦,关键在于正确地处理好家庭成员之间的关系,包括处理好家庭成员的权利和义务的关系。我们作为子女,要热爱家庭,严格要求自己,学会自律,关心父母,承担力所能及的事是对家庭的负责。和睦的家庭往往是其成员都拥有维系家庭的责任心。

我们要尊重理解父母,关爱家庭,承担力所能及的事。

尊重理解父母要从小事做起:

(1)要了解父母。记住父母的姓名、年龄、生日与工作单位,知道父母工作的内容,他们平时的兴趣与爱好。

(2)要亲近父母。在外出或到家时要和父母打招呼;跟父母一起活动,讲述自己的见闻、快乐与烦恼。

(3)要关心父母。在父母疲劳或生病时主动问候,端水送药;在父母生日或取得成绩时热情祝贺。

(4)要尊敬父母。听从父母教导,珍惜时间;勤奋学习;爱惜学习用品,在学习结束后自己整理书包、收拾桌面。

(5)要体贴父母。平时能自己动手穿衣、洗头、洗澡、洗小件衣服;帮助父母收拾房间、洗刷餐具、倒垃圾、上街买小件用品。

![]()

![]()