正式课本自拍版:

![]()

一、维护宪法的权威

宪法是治国安邦的总章程

宪法是治国安邦的总章程

宪法是国家的根本大法。主要体现在三个方面。

第一,从内容上看,宪法规定涉及国家生活中带有全局性、根本性的问题。国家生活中全局性、根本性的问题,包括国家的性质和根本任务,国家制度、社会制度和其他基本制度,公民的基本权利和义务,国家机关的组织及职权,国家标志等问题。由于这些问题集中体现广我国广大人民的根本意志和根本利益,因此只能由宪法来规定和确认。

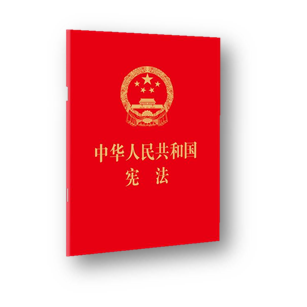

第二,从效力上看,宪法具有最高的法律效力。法律效力是指法律所具有的强制性和约束力。宪法在内容上的特殊性决定了它具有最高的法律效力,主要体现在,一方面,宪法是普通法律制定的基础和依据,其他法律是宪法的具体化;另一方面,普通法律与宪法相抵触无效。

第三,从制定和修改的程序上看,宪法的制定和修改程序比普通法律更为严格;

宪法是我国的根本大法,是治国安邦的总章程,是保持国家统一、民族团结、经济发展、计会进步和长治久安的法律基础,是发展中国特色计会主义,把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家的根本法律保障。

依宪治国是依法治国的核心

依宪治国是依法治国的核心

依法治国是一种治国思想体系、原则体系和制度体系的总称,蕴含丰富的内容。宪法是法治的标志,没有宪法,就没有法治。“法律至上”是法治国家的基本要求,但是没有“宪法至上”,“法律至上”就难以实现。

依法治国,要求国家机关及工作人员不得做宪法禁止做的事,也不得拒绝做宪法规定做的事。

宪法以法律的形式确认了我国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度、根本任务和国家生活中最重要的原则,具有最大的权威性和最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以先法为根本的活动准则,并负有维护宪法尊严、保让宪法实施的职责。

自觉维护宪法的尊严

自觉维护宪法的尊严

实践证明,我国现行宪法是一部符合国情的好宪法,在国家经济、政治、文化和社会生活中发挥了极其重要的作用:保障了我国的改革开放和社会主义现代化建设,促进了我国的社会主义民主建设,推动了我国的社会主义法制建设,促进了我国人权事业和各项社会事业的全面发展。只有认真贯彻实施宪法,才能保证最广大人民的根本利益,保证因家安全和社会稳定,实现国家的长治久安。

法制宣传教育是提高全民法律素质、推进依法治国基本方略实施、建设社会主义法治国家的一项基础性工作。在全体公民中开展法制宣传教育,首要任务就是要进行宪法知识的宣传教育,使广大公民了解宪法、掌握宪法,增强宪法观念,树立宪法权威。

全民法制宣传教育工作和历次开展的五年普法规划始终把青少年作为普法的重点对象。在青少年中深入开展法制定传教育,对于提高青少年法律素质,保护青少年合法权益,促进青少年健康成长,实施依法治国基本方略,构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会具有重要意义。

![]()

我们中职学生要提高宪法意识,凡是宪法所提倡和肯定的,要积极拥护并努力去做;凡是宪法所要求的,要自觉履行;凡是宪法所禁止或否定的,不但自己个去做,而且还要勇敢地同违反宪法的行为作斗争,以实际行动为宪法的实施贡献自己的力量。

二、坚持公民权利与义务的统一

依法行使公民权利

依法行使公民权利

法律规定我国公民享有的权利是多种多样的,其中宪法确认的公民的基本权利,是公民首要的、根本的、具有决定性意义的权利,是普通法律确认的其他公民权利的基础。

我国宪法从第三十三条到第五十条,全面而详尽地规定了基本权利。

■平等权利

■政治权利和自由

■宗教信仰自由

■人身自由

■社会经济权利

■获得救济的权利

我国宪法在确认公民基本权利和自由的同时,也规定了具体措施来保障其实现,充分体现了社会主义国家人民当家做主的本质。

尊重和保障人权是人类社会进步的重要成果和现代文明社会的重要标志,是中国共产党和政府治国理政的重要目标和原则,是坚持以人为本、推动科学发展、促进社会和谐的必然要求。

改革开放以来,中国政府和人民从自己的历史和同情出发,遵循《世界人权宣言》的基本原则和人权理念,学习借鉴古今中外人类文明进步成果,不断深入具体实践,逐步形成了中国特色社会主义人权观:

人权普遍性的原则必须同各国同情相结合;人权是社会令体成员的权利;人权是一个权利体系.不仅包括政治权利,而且包括经济、社会、文化权利,不仅包括个人人权,还包括集体人权;生存权和发展权是首要的基本人权;人权是权利与义务的统一;稳定是实现人权的前提,发展是文观人权的关键,法治是实现人权的保障;人权在本质上是一国主权范围内的问题;对话与合作是促进国际人权发展的正确途径,等等。这些人权理念在人权实践中发挥了重要作用,成为中国特色社会主义理论体系的重要内容和有机组成部分。

自觉履行公民义务

自觉履行公民义务

我国宪法在规定公民享有广泛权利的同时,也规定了公民必须履行的义务。

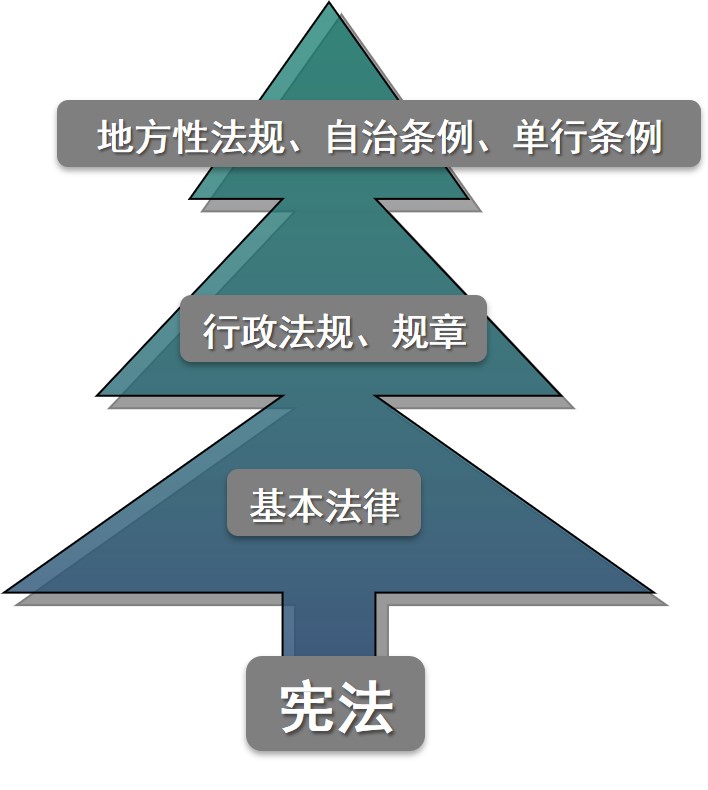

![]()

宪法规定我国公民必须履行的义务有:

第一,公民必须履行政治性义务,包括维护国家统一和民族团结;遵纪守法和尊重社会公德;维护祖国安全、荣誉和利益;服兵役和参加民兵组织。

第二,公民必须履行依法纳税的义务。

第三,公民必须履行的其他义务,包括,公民有劳动、受教育的义务;夫妻双方有实行计划生育的义务;父母有抚养教育未成年子女的义务,成年子女有赡养扶助父母的义务等。

![]()

宪法条文:

第32条:……在中国境内的外国人必须遵守中华人民共和国的法律。

第52条:中国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务。

第54条:中华人民共和国公民有维护祖国的安全、荣誉和利益的义务……

第55条:保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。

第56条:中国公民有依照法律纳税的义务。

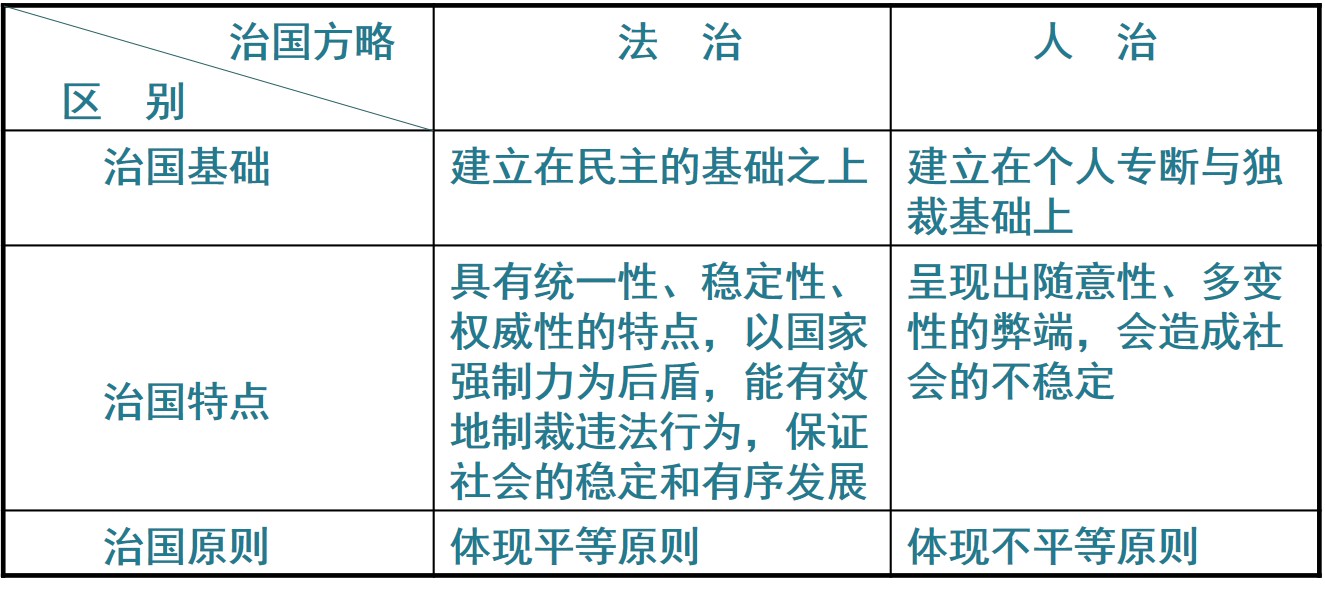

增强公民意识,坚持权利和义务相统一

增强公民意识,坚持权利和义务相统一

![]()

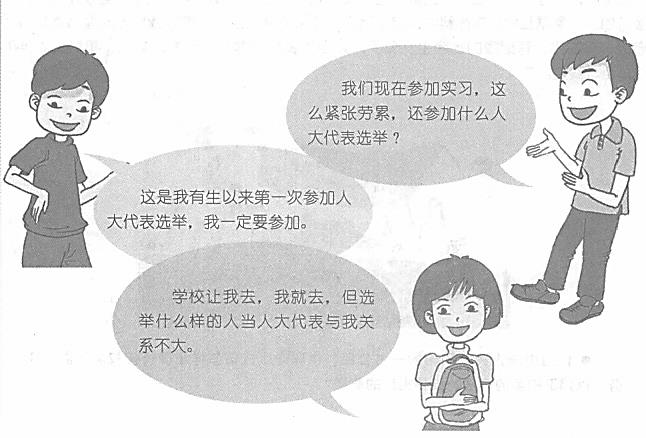

某中职学校的机械制造专业接到通知,本专业年满18周岁的同学都到学校大会堂去,参加学校所在地的镇人民代表大会代表的选举活动。对此,有以下几种观点:

公民意识是指公民个人对自己在国家中地位的自我认识,是公民对于自己应享受的权利和应履行的义务的自觉意识。健全的公民意识是现代社会文明的标志之一。

作为新时代的中华人民共和国公民,必须树立正确的公民意识、国家意识法律意识、权利与义务意识。

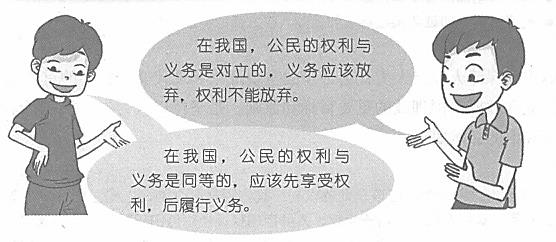

![]()

我们中职学生,要坚持依法行使公民权利,依法履行公民义务。

第一,坚持公民的权利和义务统一的原则。

在我国社会主义条件下,公民的权利和义务是统一的。公民在法律上既是权利主体,又是义务主体。权利的实现需要义务的履行,义务的履行确保权利的实现。在某些情况下,权利就是义务,义务就是权利,比如劳动和受教育既是权利又是义务。

我过《宪法》第二十二条规定:“任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律现定的义务,”在我们社会主义国家,不存在只享有权利而不履行义务的公民,也不存在只履行义务而不再享有权利的公民,只有把认真行使公民权利和自觉履行公民义务结合起来,才是作确的态度。

第二,坚持个人利益和国家利益相结合的原则。

在我国社会主义制度下,国家、集体利益和公民的个人利益在根本上是一致的。我们在行使公民权利和履行公民义务时,必须把国家利益局个人利益结合起来。行使权利不得超越国家法律许可的范围,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。当个人利益与国家利益相矛盾的时候,要把维护国家利益放在第一位,自觉做到个人利益服从国家和集体利益。

第三,坚持公民在法律面前一律平等的原则。

这一原则包括,所有公民都平等地享有宪法和法律规定的权利,也平等地履行宪法和法律规定的义务;国家机关在适用法律上对任何公民都一律平等;任何公民都不得有超越宪法和法律的特权。

![]()