戏剧的概念范畴

戏剧是个广泛的概念。有广义和狭义之分。

从广义上讲,戏剧是人类的一种生命活动,模仿和扮演是它最基本的表现形态。戏剧现象、戏剧意识、戏剧行为、戏剧活动、戏剧艺术等任何有关人类模仿和扮演行为的学术研究等都属于戏剧学科的范畴。广义的戏剧涵盖了狭义的戏剧艺术的概念范畴。

从狭义上讲,戏剧是文艺样式中的一种。“文艺”,顾名思义,文学和艺术。诗歌、小说、散文等属于文学样式,而戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等则属于艺术样式。

戏剧是演员在剧场中当众表演角色的生命情态的一种艺术样式。

在中国,对于作为一种艺术样式的戏剧概念范畴的界定,也有狭义和广义之分。

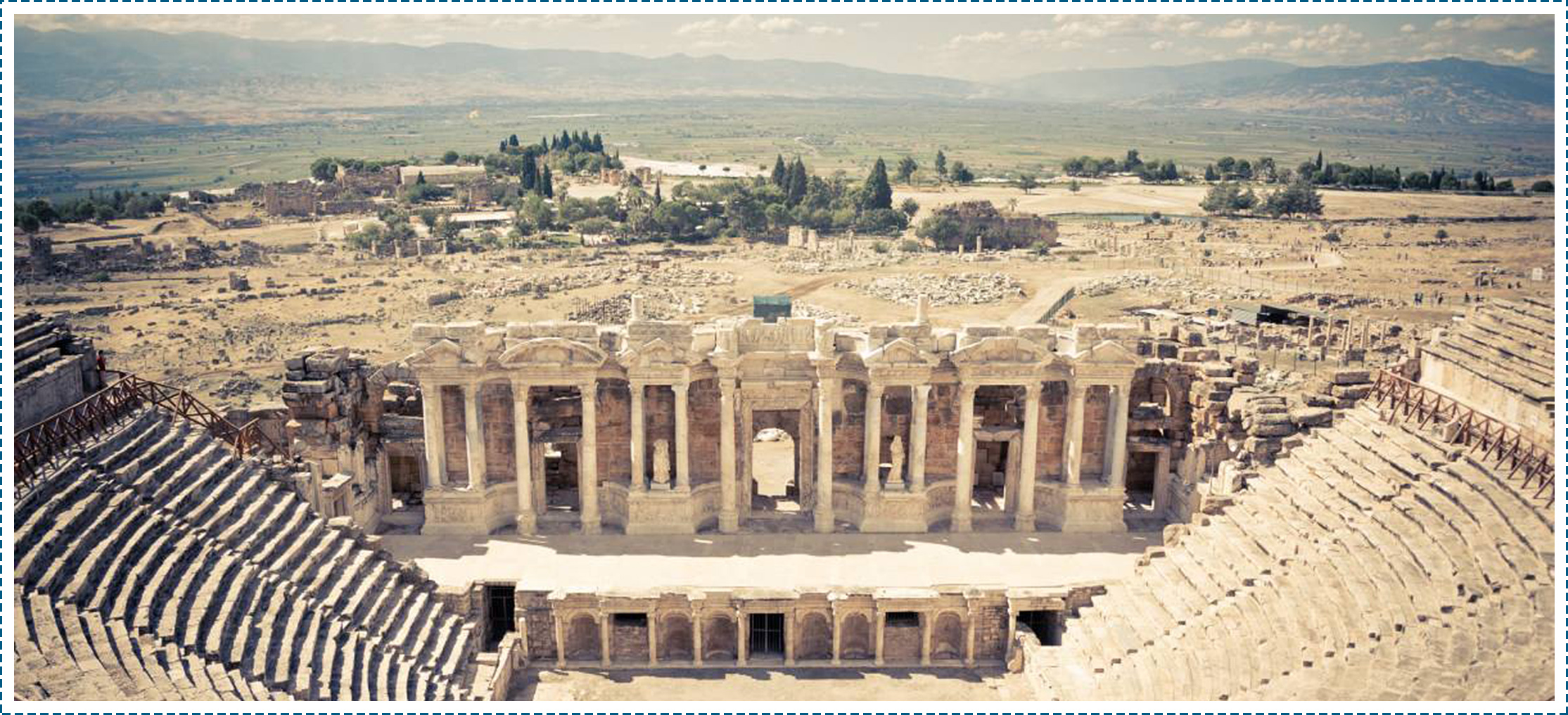

狭义的戏剧,专指以古希腊悲剧和喜剧为开端,在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行,于19世纪末传入中国的舞台演出形式。与中国戏曲中以唱曲为主不同,它是以说话为主的,为了和中国古典戏曲区分,人们也称之为“话剧”。

在广义的戏剧中,除了“话剧”外,还包含了歌剧、舞剧、音乐剧、偶剧以及东方一些其他国家、民族传统的舞台演出形式,包括中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等。

《舞台人生——走进戏剧艺术》中的“戏剧艺术”,指的是“话剧艺术”。

戏剧的外部形态

任何一种文艺样式的外在彰显都是作品。戏剧作品指的是一场完整的戏剧演出。

从一场戏剧演出的艺术成分构成看,戏剧是吸收与融化了文学、音乐、绘画、雕塑、建筑以及舞蹈等多种艺术成分的综合体。综合体的主要构成成分有演员、剧本、舞台美术(包括舞台布景、道具、灯光、化妆和服装等,也称造型艺术)、音乐音响等。综合体的核心是演员塑造的舞台人物形象,而它则根植于剧作家塑造的剧本人物形象。我们可以把舞台人物形象和剧本人物形象统称为戏剧人物形象,简称戏剧人物。也可以说,戏剧艺术的外部形态的核心是戏剧人物。剧本是戏剧人物得以成功塑造的基础;舞台美术及音乐音响等为戏剧人物的塑造起增光添彩的辅助作用。

每一种艺术形象的外在形态的特性主要由其特殊的表现手段决定。从戏剧艺术形象存在的表现手段来看,居于中心地位的演员表演艺术的基本表现手段是动作。因此,动作就成为戏剧综合体最独特的形象标识。在戏剧舞台上,演员是用动作来表现行动。

就动作的外在形态看,主要分成两类,一类是发出声音的动作,也称为言语动作,在剧本中主要通过台词呈现。它包括了对话、独白、旁白。一类是不发出声音的动作,其包含两种,动的和不动。动的叫形体动作,也称外部动作,不动的称为静止动作。随着现代戏剧的发展,动作的成分越来越复杂。音响成为动作,同时,具象化的幻象、梦境、回忆从独白中延伸出来,“画外音”则从旁白中脱胎而出。

就动作的内部结构看,由做(说)什么、怎么做(说)和为什么做(说)三个部分构成。做(说)什么是动作的内容,怎么做(说)是动作的具体形式,为什么做(说)是发出动作的原因。演员通过自己独特的动作形式,展现动作的内容,从而让观众明白其做动作的原因。

就动作的发生发展看,形体动作、对话、静止动作都是以模仿为基础,是以人的活动的自然状态为依据,是一种“客观再现手段”;独白、旁白以及由它们延伸出来的幻象、梦境、回忆以及画外音等,则具有主观表现的性质,是一种“主观表现手段”。戏剧艺术的表现手段是以再现性的语言为基础,逐步探索、拓展了多种主观表现性的语言。

就动作的特性看,戏剧动作具有直观性、揭示性、因果相承、持续发展等特性。

演员只有充分把握了动作的形态、结构和特性,才能真正演好戏,塑造好舞台形象。当然,戏剧舞台形象的塑造除了演员的表演,还有赖于综合体中其他成分的共同作用。

一场戏剧演出中,还有三个不属于综合体的元素:导演、剧场和观众。

一场戏剧演出中,还有三个不属于综合体的元素:导演、剧场和观众。

导演是戏剧综合体的各种艺术成分的“综合者”,为戏剧综合体的建构,为演员的舞台形象得以成功塑造起了重要的精神引领的作用;剧场是戏剧综合体赖以实际存在的空间,为戏剧的综合体呈现提供了物质基础;观众是戏剧综合体得以存在的必要条件。没有观众就没有戏剧,说明了观众和演员在戏剧艺术外部形态中最本体的地位。

如果把戏剧分为“观、演”两端,剧本、导演、演员(习称“编、导、演”)属于“演”这一端,观众是“观”的这一端,剧场则是将“演”与“观”连接起来的纽带。就戏剧综合体以舞台形象塑造为核心的特性看,戏剧外部形态构成的主要元素、本体性的要素是剧本、导演、演员、剧场、观众。舞美及音乐音响等,可视为戏剧的附属性要素,或者叫做戏剧的次要元素。

从戏剧艺术形象存在的形式及人们欣赏时所采用的方式看,戏剧艺术既是时空综合艺术,也是视听综合艺术。

动作在固定空间和延续时间中持续发展,是戏剧艺术在时空中存在的基本特点。戏剧最独特之处在于,观众和演员同处一个时空,在现在时态中,在固定的空间和有限的时间里,和演员扮演的人物一起完成对生命的探索。现场的直观体验是戏剧所独有的,电影、电视没有。所以,我们真正要看戏,得进剧场。

演员演绎的是角色的人生,不管角色的生命是长还是短,人生是丰富还是平淡,观众看演出的时间是有限制的。为了让观众在有限的时间里对戏剧感兴趣,舞台上的人物命运最好让观众有新奇感,有期待。情节的跌宕或情绪的起伏是戏剧创作者用以传情达意,吸引观众的重要手法。

在当代剧坛,对戏剧综合体的综合成分的多寡出现了两种不同的理论和实践的倾向,戏剧综合体呈现出两极分化的形态。一种强调把戏剧的综合成分降到最低,仅限于演员和观众。这种“贫困戏剧”的主张和实践,突出了戏剧本体因素的呈现,被称为“纯戏剧”。另一种则主张强化戏剧的综合性,强调在戏剧中融入更多的音乐、舞蹈、舞台布景等成分。音乐剧是其最突出的例证。无论是“纯戏剧”还是音乐剧,都没有改变戏剧是一个综合体的形态特性。

戏剧的内部结构

戏剧作品的外部形态的核心是戏剧人物,戏剧人物的生命建构过程就是戏剧的内部结构。

在具体的戏剧作品中,戏剧人物的生命形态主要通过两种形式呈现。外在的生命样态是由具体场面中的动作彰显,内在的个性情感则根植于情境,由情境凝结成的动机铸就了戏剧人物感性生命的血液和灵魂。戏剧最基本的单元是由人物的上下场来划分的场面。场面是戏剧作品的基本单元,是戏剧情节的基本组成单位。在具体的戏剧作品中,戏剧人物的生命瞬息通过具体的场面呈现,戏剧人物的生命轨迹通过场面的铺排和连接展现。作为戏剧人物生命存在的基本形式,情境是戏剧的本质,是戏剧作品形式结构的核心。戏剧的结构从外在形态上看,是戏剧场面的铺排连接,而就内在结构而言,是戏剧人物的生命轨迹依托情境得以完整建构的过程。

在戏剧作品中,每一个戏剧人物都有其生命存在的基本逻辑,他们的生命按照戏剧的基本逻辑模式生长发育。其具体的运行规则是:当具有独特而丰富的个性和情感的生命进入到具体的情境中时,在情境的作用下,个性凝成动机并导致动作,产生行动。每一个戏剧人物生命的个性和情感的逻辑起点都根植于戏剧人物的胚胎生命。

戏剧人物在剧本、舞台上出现之前,称为戏剧人物胚胎。每一个戏剧创作者的创作都是从对戏剧人物胚胎的构思开始。对于剧作家而言,是对剧作人物胚胎的构思,而对于导演而言,则是对舞台人物胚胎的构思。这是一个以剧本人物为基点,二度建构舞台人物的形象种子的过程。

剧本创作的根本任务就是塑造剧本人物,使其能够在舞台上二度再生。剧本创作的根本目的是依托戏剧艺术的形式结构,通过对剧本人物的审美创造揭示人类的生存际遇和命运,传达剧作者对于客观世界的主观的情感体验以及智性的思考。剧本人物和文学作品中的人物胚胎一样,都是创作者对客观世界中的某一个点,有了独特的主观的感受和体验,而后在自己的想象中不断生发、虚构而成的一种生命形态。假定性是剧本人物胚胎固有的本性。独特性、丰富和复杂性以及独立性,是剧本人物胚胎必须具备的最基本的审美特性。

从创作过程看,无论是戏剧人物还是文学人物,其内在的生命都是一个三维的结构。客观世界的主要特征、作者主观情智的主要特征以及文艺样式的形式特征是其三个构成元素。戏剧的形式特征,是戏剧人物和文学人物在内在结构上的根本区别。

当剧本人物胚胎在创作者的想象中出现模糊影像的时候,创作者必须为形象生命设置合适的模具,使其生命得以存在。假定情境的构思是剧本人物生命得以建模的基础。情境使剧本人物胚胎得以存在,戏剧的基本逻辑模式使剧本人物的胚胎生命得以与其他文艺样式截然不同的方式诞生和成长。作为戏剧逻辑模式基础的情境是独特的、丰富多样的、不断运动变化的。它必须具备与戏剧人物胚胎的审美品性相契合的特点,才能使戏剧人物的审美特性,通过逻辑模式的建构得以自足地呈现,从而使戏剧人物具有真实性。

戏剧的不同分类

区分戏剧的类别有各种各样不同的角度。比较主要的区分角度有三种:戏剧体裁、戏剧题材和戏剧流派。

从戏剧流派角度分类

美学观、戏剧观近似的某些戏剧家及其风格近似的作品聚合而成的戏剧派别,称为戏剧流派。戏剧家“人学”观的差异以及由此形成的戏剧人物的不同特点,是区别不同戏剧流派的显著标志。

在戏剧发展历史中,主要的戏剧流派包括古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、现实主义戏剧、自然主义戏剧、象征主义戏剧、表现主义戏剧、存在主义戏剧、荒诞派戏剧等等。象征主义戏剧、表现主义戏剧、存在主义戏剧、荒诞派戏剧等又统称为现代派,它们大多以反对现实主义戏剧的姿态出现,但又对现实主义戏剧产生了很大影响。在现代派戏剧接踵出现的时候,后现代戏剧以一种拒绝现实主义和现代主义原则的姿态出现在西方剧坛,它们为多姿的当代戏剧,又抹上了一层更为缤纷的色彩。

古典主义戏剧流派产生于17世纪的欧洲,强调理性,强调“三一律”的创作原则,注重结构的严谨。人物的类型化,是古典主义戏剧的主要特点。该流派以法国戏剧为旗帜,代表作家有高乃依、拉辛、莫里哀等。莫里哀的《伪君子》是古典主义戏剧的代表作。

19世纪,欧洲戏剧分成两大流派:浪漫主义戏剧与现实主义戏剧。

浪漫主义戏剧是与古典主义相对抗的姿态出现的。强调主观性,强调创作自由,注重曲折离奇的情节和对照手法的运用。人物的理想化是浪漫主义戏剧的主要特点。欧洲浪漫主义戏剧的开创者是法国的雨果,他的剧作《欧那尼》是浪漫主义戏剧的代表作。

浪漫主义戏剧是与古典主义相对抗的姿态出现的。强调主观性,强调创作自由,注重曲折离奇的情节和对照手法的运用。人物的理想化是浪漫主义戏剧的主要特点。欧洲浪漫主义戏剧的开创者是法国的雨果,他的剧作《欧那尼》是浪漫主义戏剧的代表作。

19世纪30年代以后,现实主义戏剧取代浪漫主义形成并发展。它是以与浪漫主义戏剧相对立的姿态出现的。它强调客观性,强调细节的真实,以完整的人的呈现,典型环境中的典型性格的塑造为显著标志。主要代表剧作家有易卜生、萧伯纳、高尔斯华绥等、契诃夫等,他们的作品在戏剧史上享有特殊的声誉。易卜生的《玩偶之家》、《罗斯莫庄》、契诃夫的《樱桃园》、《万尼亚舅舅》等都是现实主义戏剧的代表作品。

19世纪末以后,世界戏剧进入了现代和当代阶段。19世纪的现实主义戏剧在新的历史时期被广泛继承和发展。它本身并存着多种风格。这一时期,主要代表剧作家有阿瑟·米勒、奥尼尔、布莱希特、皮兰德娄、迪伦马特等。阿瑟·米勒的《推销员之死》、奥尼尔的《安娜·桂丝蒂》、布莱希特的《大胆妈妈和她的孩子们》、迪伦马特的《老妇还乡》等都是这个时期现实主义戏剧的代表作品。

自然主义戏剧于19世纪后半叶出现在欧洲,在强调客观再现现实生活方面,与现实主义戏剧有共通性。但其侧重于用实验的方法、从生理与病理的角度研究和表现人。主要代表作家是法国的左拉。德国的霍普特曼、瑞典的斯特林堡等,曾一度受其影响。

19世纪末20世纪初,象征主义戏剧在欧洲产生并发展。它否定客观地再现现实,强调表现直觉和幻想,注重象征、暗示、隐喻手法的应用,人物往往是抽象化的。梅特林克是象征主义戏剧的代表作家。他的三出有“傀儡戏”之称的著名独幕剧《闯入者》、《群盲》、《室内》是象征主义戏剧的代表作。

表现主义戏剧诞生于20世纪初的欧洲,在20到30年代之间,盛行于欧美。它强调对人类潜意识的发掘并运用各样有效的表现方式把它戏剧化。它也因此被人们誉为“灵魂的戏剧”。美国的奥尼尔是表现主义代表作家,其剧作《琼斯皇》是表现主义戏剧代表作。

存在主义戏剧于20世纪30年代末和40年代初,在法国出现。同存在主义哲学的关系极为密切。他们强调“情境”的价值,强调人在情境中的选择,萨特的“情境剧”理论和实践代表了存在主义戏剧的基本特点。萨特的情境剧《禁闭》、《死无葬身之地》是存在主义戏剧的代表作。

存在主义戏剧于20世纪30年代末和40年代初,在法国出现。同存在主义哲学的关系极为密切。他们强调“情境”的价值,强调人在情境中的选择,萨特的“情境剧”理论和实践代表了存在主义戏剧的基本特点。萨特的情境剧《禁闭》、《死无葬身之地》是存在主义戏剧的代表作。

荒诞派戏剧于20世纪50年代初诞生于法国,在50年代到60年代初盛行于欧美。他们创作的宗旨在于揭示不合逻辑的荒诞人生。他们摒弃了传统戏剧的结构、语言、情节上的逻辑性、连贯性,运用舞台画面来“直喻”主题。传统戏剧以人物形象塑造为主旨,荒诞派戏剧的人物只是表示人类的符号,人物具有类型化的特点。贝克特、尤内斯库,阿尔比,品特等是荒诞派戏剧的代表作家。贝克特有“荒诞派戏剧之父”的美誉。其《等待戈多》是荒诞派戏剧的代表作品。

从戏剧的体裁分类

在戏剧人物身上折射出的创作者观察客观世界的角度,就是体裁。它是戏剧作品的具体形式类别,也可称为戏剧类型

从体裁的角度,戏剧可以分为悲剧、喜剧、正剧。悲剧和喜剧都渊源于古希腊酒神祭祷仪式。亚里士多德以“悲剧”和“喜剧”对戏剧进行分类。后来,人们沿用了这种分类法,把它们看成是两大戏剧体裁。到十八世纪,狄德罗提出第三种戏剧体裁“严肃喜剧”。后来有人将它称为“悲喜剧”,即“正剧”。三种体裁在戏剧人物塑造上呈现出不同的特点。

鲁迅说悲剧就是把美好的东西毁灭给人看,喜剧就是把丑陋的东西剥光了给人看。

在悲剧中,主人公总是有着很强的、合理的意愿、动机、理想和激情,但却总是遭受挫折,受尽磨难,甚至失败丧命。悲剧动人的力量来自主人公不甘心于命运的安排,明知不可为而为之,始终执著于自己神圣的责任和使命,按照自己对生活的要求和愿望,以有限的力量去奋争。悲剧人物的内在生命总是有着无比的独特性与丰富性。索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、莎士比亚的《哈姆雷特》、《麦克白》、《李尔王》、阿瑟·米勒的《推销员之死》、曹禺的《雷雨》等都是著名的悲剧作品。

在喜剧中,有两类主人公,一类主人公有着可笑、陈腐的、不合理的甚至虚幻的愿望和要求;一类主人公追求的目的则有正当性、合理性,甚至旨趣是高尚的,有积极意义的。创作者通过让人物的愿望与行动、目的和手段、动机与效果相悖逆,从中产生出可笑的、令人轻松愉快的效果。莫里哀的《伪君子》,果戈里的《钦差大臣》,莎士比亚的《仲夏夜之梦》、《温莎的风流娘们》、哥尔多尼的《一仆二主》等,都是著名的喜剧作品。

正剧介于悲剧和喜剧之间。其主人公既具有悲剧人物那种严肃的旨趣、独特而丰富的内在生命,为所追求的目的而献身的精神,又有喜剧人物那种自信自足的性格。悲剧人物追求着的历史必然要求,在悲剧中实现不了,在正剧中则有实现的可能性;喜剧人物不合乎历史潮流的要求,在喜剧中被作为现实的目的而被追求着,在正剧中则会被否定掉。埃斯库罗斯的《复仇的女神》、索福克勒斯的《菲洛克忒忒斯》、丁一山的《陈毅出山》是正剧的代表作品。

从戏剧题材的角度分类

戏剧题材是戏剧作品中构成戏剧艺术形象、体现戏剧主题思想的一系列完整的、具体的生活材料,其中包括了人物、人物生活的环境、人物之间的相互联系以及由此形成的事件等等。它是通过对零散性、片断性的素材进行系统化、完整化的加工、提炼整合而成的,是由客观社会生活和作者主观情感创造融合而成的一个主客观的统一体。

根据戏剧题材所涉及的客观生活的范畴、基本性质及其所蕴含的意义等不同,人们对戏剧题材进行了不同的划分。出现了历史题材和现实题材,农村题材和城市题材,工业题材、农业题材和商业题材,社会题材和家庭题材,神话题材、现实题材和科幻题材,以及儿童题材、爱情题材、宗教题材等等的题材界定。根据不同的题材界定,人们把戏剧分成历史剧、现代剧、儿童剧、神话剧、社会问题剧、情节剧等类型。