大敦

[定位]在足趾,大趾末节外侧,趾甲根角侧后方0.1寸(指寸)。

[功效]理气调血,泄热解痉。

[功效]理气调血,泄热解痉。

[主治]

(1)消化系统病症:胃脘痛,便秘,便血。

(2)生殖系统病症:阴挺,阴中痛,阴门瘙痒,月经不调,崩漏,经闭,阴缩,阴头痛,睾丸偏大。

(3)泌尿系统病症:尿血,遗尿,淋疾,癃闭,小便频数。

(4)神志病症:癫狂,痫证,中风,嗜睡。

(5)其他病症:疝气、少腹痛、目不能远视。

[解释]

(1)大敦是厥阴肝经的井穴,属木,为肝经的本穴。肝气横逆,肝不藏血则发生各种出血证。临床上针灸大敦、隐白治疗崩漏,便血,尿血。

(2)肝经“绕阴器”,是十二经脉中直接与外阴联系的经脉,故大敦能治疗疝气、子宫脱垂、阴痒等生殖器官病症。

(3)肝主风,大敦为肝经本穴,故能治癫狂痫,中风等证。

(4)肝经“挟胃”,主疏泄,与脾胃的功能密切相关,故治疗消化系统病症。

[操作]直刺0.1寸,或点刺出血,可灸。

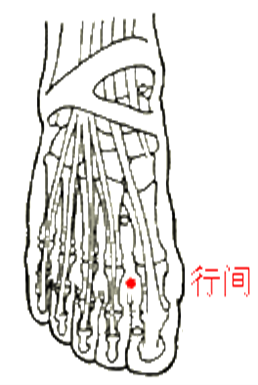

行间

[定位]在足背,第1、2趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

[定位]在足背,第1、2趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

[功效]舒肝理气,清热镇惊。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:膝股内廉疼痛,胁肋疼痛,腰痛不可以俯仰。

(2)头面五官病症:头痛,目眩,目赤肿痛,青盲,口喎,咽喉干痛,齿痛。

(3)呼吸系统病症:咳嗽。

(4)消化系统病症:胃脘疼痛,呃逆,呕血,腹胀,泄泻,黄疸。

(5)生殖系统病症:月经过多,痛经,经闭,白带,白浊,阴中痒,阴茎痛。

(6)泌尿系统病症:遗尿,淋痛。

(7)神志病症:中风,癫痫,癔病,小儿惊风,急躁易怒,郁闷不舒。

(8)其他病症:高血压,疝气,乳痈。

[解释]为临床常用穴之一,参见太冲。

[操作]斜刺0.5~0.8寸,可灸。

太冲

[定位]在足背,第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中,或触及动脉搏动。

[功效]平肝熄风,健脾化湿,疏肝解郁。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:下肢痿痹,胁肋疼痛。

(2)头面五官病症:头痛,目眩,目赤肿痛,青盲,口喎,咽喉干痛。

(3)呼吸系统病症:咳嗽,胸闷。

(4)消化系统病症:腹胀,肠鸣,胃痛,泄泻,大便难,黄疸。

(5)生殖系统病症:月经不调,痛经,经闭,崩漏,带下,产后汗出不止,阴中痛,阴缩。

(6)泌尿系统病症:癃闭,遗尿,小便不利,淋证。

(7)神志病症:癫狂痫,小儿惊风,中风,癔病,急躁易怒,郁闷不舒。

(8)其他病症:高血压,心痛,乳痈,疝气。

[解释]

(1)太冲为肝经原穴,肝经“环唇内,连目系,上达巅顶”。肝主内,肝风内动,则见头晕目眩,头痛,口喎等头面五官病症。本穴清热息风,平肝潜阳,是治疗肝阳上亢诸证的主穴。

(2)肝主藏血,主疏泄。肝不藏血,疏泄失权,冲任失调,则见诸妇科病症。

(3)肝脉“绕阴器”,肝脉失调,肝经湿热下注可导致泌尿系统诸病,通过清热利湿的作用而治之。

(4)本穴为疏肝解郁的要穴,治疗各神志病,急躁易怒,郁闷不舒者常用。本穴常配合谷,称为“四关”。肝经“挟胃”,故凡属肝郁不舒而致脾胃不调者均可选本穴。

(5)肝经布胁肋,根据经脉所过,主治所在的原则,为治各种胁肋疼痛的首选穴之一。

[操作]直刺0.5~1寸,可灸。

中封、蠡沟

中封

[定位]在踝区,内踝前,胫骨前肌的肌腱的内侧缘凹陷中。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:下肢痿痹,足背肿痛,胁肋疼痛。

(2)头面五官病症:头痛,目眩,口喎,咽喉肿痛。

(3)消化系统病症:臌胀,不嗜食,黄疸。

(4)泌尿生殖系统病症:小便不利,淋证,阴痛,阴痛入腹,遗精,疝气。

(5)其他病症:疟疾,胸胁胀满。

[操作]直刺0.5~0.8寸,可灸。

蠡沟

[定位]在小腿内侧,内踝尖上5寸,胫骨内侧面的中央。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:腹部酸痛,屈伸困难,胁肋疼痛。

(2)泌尿生殖系病症:小便不利,月经不调,崩漏,赤白带下,阴挺,阴强,睾丸肿痛,小腹胀痛。

[解释]肝主疏泄,主藏血,其经脉“绕阴器”。肝郁不舒,湿热下注,疏泄失权,导致诸生殖泌尿系统病症。本穴疏肝理气,清利湿热,故治疗诸生殖泌尿系统病症。临床常用于治疗淋证和赤白带下等证。

[操作]平刺0.5~0.8寸,可灸。

中都、膝关、曲泉

中都

[定位]在小腿内侧,内踝尖上7寸,胫骨内侧面的中央。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:下肢痿痹疼痛,胁肋疼痛。

(2)消化系统病症:泄泻,痢疾,腹胀。

(3)生殖系统病症:疝气,小腹痛,崩漏,赤白带下,产后恶露不下,阴暴痛。

[操作]平刺0.5~0.8寸,可灸。

膝关

[定位]在膝部,胫骨内侧髁的下方,阴陵泉后1寸。

[主治]本经所过的肢体病症:下肢痿痹,膝腹肿痛不可屈伸。

[解释]局部作用。

[操作]直刺1~1.5寸,可灸。

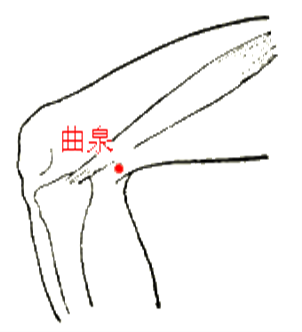

曲泉(合穴)

[定位]在膝部,腘横纹内侧端,半腱肌肌腱内缘凹陷中。

[功效]补益肝肾,清热利湿。

[功效]补益肝肾,清热利湿。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:下脚痿痹,膝关节肿痛。

(2)头面五官病症:头痛,目眩,目痛,衄血。

(3)消化系统病症:泄泻,痢疾,膨胀,不嗜食。

(4)生殖系统病症:月经不调,痛经,带下,阴挺,阴痒,阴肿,产后腹痛,遗精,阴茎痛,阳痿。

(5)泌尿系统病症:小便不利,淋证,癃闭。

(6)神志病症:癫狂。

[解释]本穴具有清湿热,理下焦的作用。用于湿热下注的泌尿生殖系统病症。

[操作]直刺1~1.5寸,可灸。

阴包、足五里、阴廉、急脉

阴包

[定位]在股前区,髌底上4寸,股薄肌与缝匠肌之间。

[主治]泌尿生殖系统病症:月经不调,遗尿,小便不利。

[操作]直刺1~2寸,可灸。

足五里

[定位]在股前区,气冲直下3寸,动脉搏动处。

[主治]泌尿生殖系统病症:小便不利,遗尿,阴挺,带下,睾丸肿痛,阴囊湿痒。

[解释]本穴清利湿热。对于带下症,阴囊湿痒疗效甚佳。

[操作]直刺1~2寸,可灸。

阴廉

[定位]在股前区,气冲直下2寸。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:股内侧痛,下肢挛急。

(2)生殖系统病症:月经不调,赤白带下。

[操作]直刺1~2寸,可灸。

急脉

[定位]在腹股沟区,横平耻骨联合上缘,前正中线旁开2.5寸。

[主治]

(1)本经所过的肢体病症:股内侧痛。

(2)生殖系统病症:疝气,少腹痛,阴挺,阴茎痛。

[操作]避开动脉,直刺0.5~0.8寸,可灸。

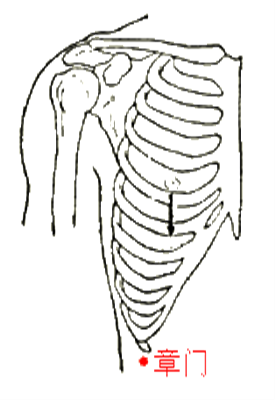

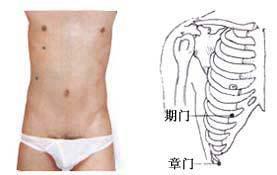

章门

[定位]在侧腹部,在第11肋游离端的下际。

[功效]健脾和胃,利胆消胀。

[主治]

(1)呼吸系统病症:咳嗽,气喘,气短。

(2)消化系统病症:腹痛,泄泻,便秘,腹胀,肠鸣,胃痛,呕吐,不嗜食,小儿疳积,黄疸。

(3)泌尿系统病症:多尿,白浊,癃闭。

(4)其他病症:胸胁痛,腰脊痛,神疲肢倦,羸瘦,积聚痞块。

[解释]

(1)章门为脾的募穴,脾主运化,为后天之本,故治疗多种消化系统病症和由于后天之本不足引起的神疲肢倦,羸瘦等证。

(2)土生金,故又治疗呼吸系统病症。

(3)脾统血,气血瘀滞,腹中痞块,肝脾肿大,可用直接灸章门治疗。

[操作]直刺0.8~1寸;可灸。

期门

[定位]在胸部,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。

[功效]疏肝健脾,理气活血。

[主治]

(1)呼吸系统病症:哮喘,咳嗽。

(2)消化系统病症:泄泻,呕吐呃逆,吞酸,腹胀,饥不欲食,胃脘疼痛。

(3)泌尿系统病症:癃闭,遗尿,小便难。

(4)其他病症:胸胁胀满,疟疾,奔豚,伤寒过经不止,热入血室。

[解释]

(1)穴为肝募,有疏肝理气,健脾和中的作用。肝气横逆乘脾的消化系统病症,如肝炎,胆囊炎,胆结石等,常以本穴为首选。

(2)月经来潮,复感外邪,而致停经,或见低热,胸闷,焦虑烦躁,迁延不愈者,可泻期门而收效,

[操作]平刺0.5~0.8寸,可灸。

足厥阴肝经小结

本经腧穴主要治疗肝胆、妇科、前阴病及经脉循行部位的其他病证。

治疗胸胁疼痛,肝胆病,情志病,常用太冲、期门。治疗疝气,生殖系统病,小腹疼痛常用太冲、大敦。治疗阴部湿疹常用蠡沟、中都。治疗眩晕,目疾,常用行间、太冲。行间、期门有疏肝解郁,平肝潜阳的功能。中都、蠡沟有清肝胆湿热的功能。针刺章门、期门应注意角度与深度。