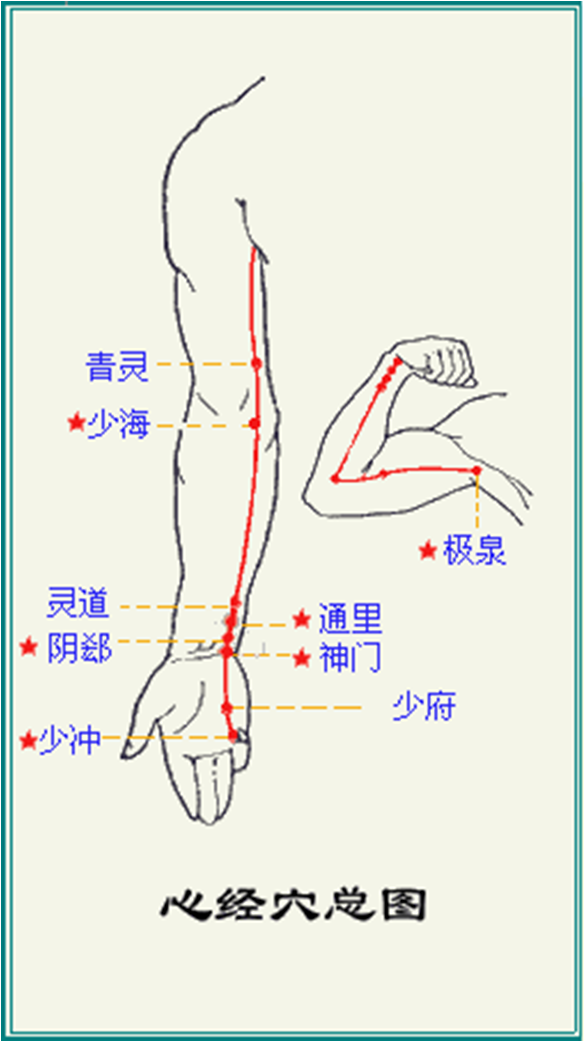

手少阴经络

上一节

下一节

手少阴经脉

循行

病侯

临床应用

心居胸中,与小肠相表里,主血脉和神志,是维持人体生命和情志思维活动的中心,故凡因外感六淫或内伤七情而影响心神时,均可引起病变,可分为虚实两类。虚证主要有心阳不足、心阴不足,实证主要有痰火扰心、心火上...

主治概要

心胸病:心痛,心悸,怔忡,心烦,胸痛。

神志病:不寐,健忘,癫狂痫。

外经病:肘臂痛,掌心热。

手少阴络脉

手少阴大络

[原文]

《灵枢·经脉》:手少阴之别:名曰通里,去腕一寸,别而上行,循经入于心中,系舌本,属目系。取之去腕后一寸。别走太阳也。 其实,则支膈 ;虚,则不能言。

[注释]

支膈:胸膈间胀满支撑不适。

支膈:胸膈间胀满支撑不适。

[语译]

手少阴络脉:名通里,在腕关节后一寸处分出上行,沿着本经进人心中,向上联系舌根部,归属于眼与脑相连的系带。 出现的实证,见胸膈部支撑胀满,虚证,不能说话。可取手少阴络穴治疗。本络走向手太阳小肠经。