-

1

-

2 播放与解码

-

3 回放:视频码率

如何让你的视频拥有超清画质?这个参数设置起了决定性作用

曾几何时,飞哥听过这样的笑话:

刚才进了一个摄影器材群,看他们都在聊相机,镜头,光圈,感光度,大法和尼康携手对抗佳能,吵得不可开交,群主盘查我的身份,我说我用的是徕卡,于是一群人点赞!毒!德味儿!大师!学习了!群主崇敬地问我用的是徕卡哪个型号,我说华为P9,然后……我被踢了出来!

很多人提到相机,会很专业的抛出一大堆参数,然后吵得不可开交。但是,有一个参数,往往会被硬件党所忽略。因为这个参数对拍照没太大影响,也因为这个参数的效果,不一定能被一般消费者看到。

但这个经常被忽略的参数,偏偏会对视频质量产生巨大影响。

这个参数叫做——码率/码流 (Bitrate / Data rate)。

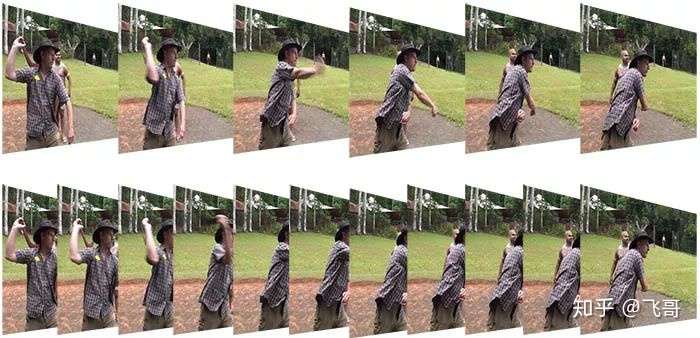

【视频:高速播放的照片序列】

众所周知,视频是一连串照片高速播放下,肉眼视觉残留的结果。

很多人都知道,我们在拍摄电影时每秒最少要播放 24-30 张照片,我们才会感到画面的动作流畅和连贯。但是,很多人都不知道,这个动作背后,难度远超我们想像。

上图是一张 4K 分辨率 (3840x2160) 的图片。在分辨率不变的情况下,我们将之进行压缩。而下图是把图片局部放大(上图黄色方格)的效果:

左边 24.9MB 的是由最原始的 RAW (DNG) 文件,完全没压缩并储存为 TIFF 文件,照片细节最丰富;中间 3.2MB 的是以高质量有损压缩 JPG 档,照片表面的细节没大走样,但后期制作的宽容度都丢失了;右边压至 338KB 的是低质量的有损压缩 JPG 档,照片的表面细节基本上都受损了,后期制作空间基本不行。

压缩得愈小的视频或照片文件,其画质和后期制作的宽容度也会降低。

所以,追求画质的摄影师,一定会拍 RAW;就算是一般小白,也会用高质量 JPG 吧。至于低质量的 JPG,细节都丢了,也没有后期制作空间,谁要啊?

【视频质量关键:文件大小】

不过要记得这只是照片。如果把它变成视频的话,是先把上面的照片多拍最少 30 张,才能生成每秒 30 帧的动画,生成的文件大小分别如下:

无压缩 TIFF:24.9MB x 30 帧 = 每秒生成 747MB

高质量 JPG:3.2MB x 30 帧 = 每秒生成 96MB

低质量 JPG:338KB x 30 帧 = 每秒生成 9.90MB

要追求高画质照片并不困难,但要追求高画质的视频?高画质视频数据量之大,远超我们想像。光是一秒钟 RAW 视频的数据量,和一整套高清电影的大小差不多;就算只用高质量 JPG,一分钟就掉一张 64GB 的 SD 卡。非要用 SD 卡不可?即使用低质量 JPG 拍摄,不到十分钟,SD 卡也会立马撑饱。

而且,实际问题不止是文件大小的问题。

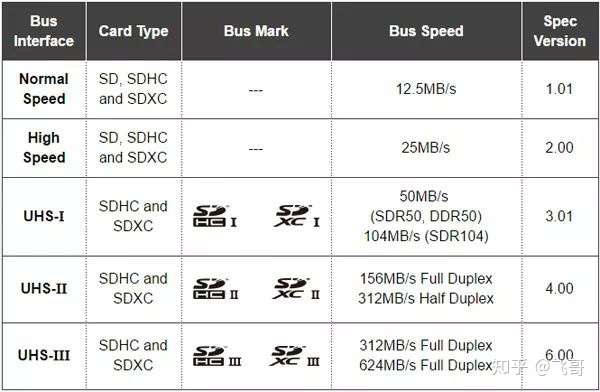

即使你的硬盘能吃下数据量如此庞大的文件,无论是 SD 卡也好、硬盘也好,也不可能在短时间写入如此巨大的数据。消费级的机械硬盘,每秒的写入速度一般不超过 100MB;我们目前常用的 UHS-I 高速 SD 卡,速度最多只有 50MB 左右(上图)。

同样地,相机内部的数据传输,一样也有速率限制,这就是我们经常说的“带宽” (Bandwidth)。即使你是土豪,给相机用上超高速 SSD,带宽不够大,SSD 一样吃不下如此庞大的数据量,你一样拍不了优质的视频。

【压缩与码率】

所以,要拍优质视频的关键,是恰到好处地压缩数据量。

视频技术的发展,伴随着视频压缩技术的演变。上世纪 90 年代数字视频和 VCD 的出现,很大程度上是因为工程师研发出 MPEG 等等视频编码技术 (Codec),把数据量压缩——那就是我们经常说的 ProRes、H.264、VP8 等技术。

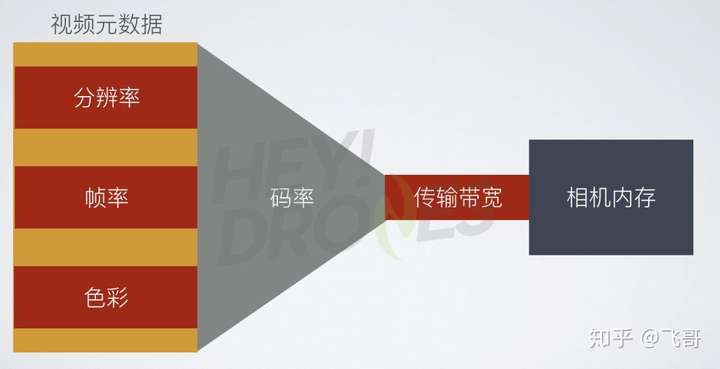

在视频编码技术下,我们才能把视频压缩为带宽容许的大小,然后贮存到相机里。视频经编码压缩后的数据传输量,就是我们常说的“码率” (Bitrate),而设备的最大码率,很多时候就是其视频录制的带宽上限。

码率的单位是 Mbps(每秒千兆比特率,小写的 b,Megabit per second),与我们日常表示文件大小的 MB(大写的 B,Megabyte)有点不相同,换算的方法如下:

1 MBbps x 8bit = 8 Mbps

在同一编码下,码率愈大,压缩也愈小,输出的成像也更接近原来画质,能保留的细节愈多,后期制作的空间也愈大。

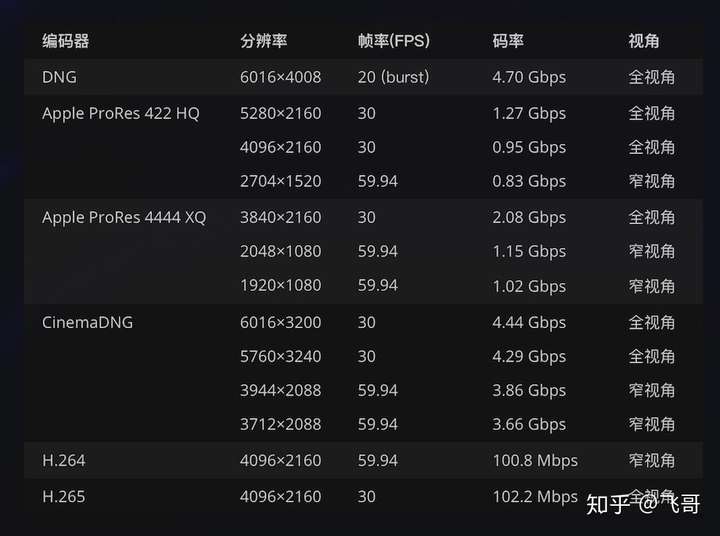

所以能拍无压缩 RAW 视频的专业级别相机,最大码率都大得可怕,例如 Arri Alexa 65 的最大码率约 8500Mbps、DJI Zemmuse X7 即达 4700Mbps。尽管专业设备码率极高,但售价昂贵,而且体积巨大;所以一般消费级拍摄设备,仍然不能不把视频压缩,最大码率如下(4K 24-30FPS,H264 编码):

Sony a7sII:约 100Mbps

DJI Phantom 4 Pro:约 100Mbps

DJI Mavic Air:约 100Mbps

DJI Mavic Pro:约 60Mbps

GoPro Hero 6:约 60Mbps

Apple iPhone X:约 50Mbps

对视频要求愈高的机器,码率一般也更高。换言之,在条件一样的情况下,愈高的码率,一般画质更好、后期空间也更大。

【码率有多重要?】

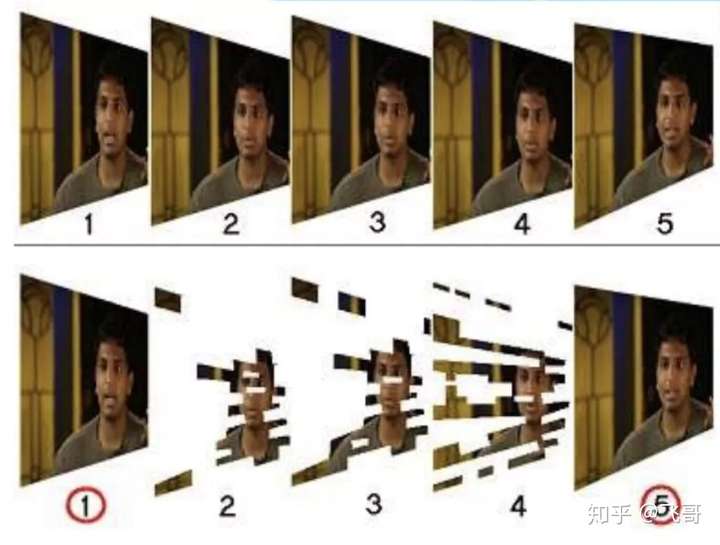

如果说码率如此重要,为什么一般消费者都未必会留意到?这与视频编码的技术有关。我们需要知道,视频编码是如何运作的。

首先,在分辨率和帧率不变的情况下,把色彩数量调低。然后,电脑会分析视频每一帧的相同/相似特征,通过编码记录下来并省略去,只保留关键帧(上图的 1、5),剩余的帧就只保留差异数据(上图的 2/3/4)。当我们采集 10 帧,可能只需要保留 2-3 帧的完整数据,借此大幅减少数据量。

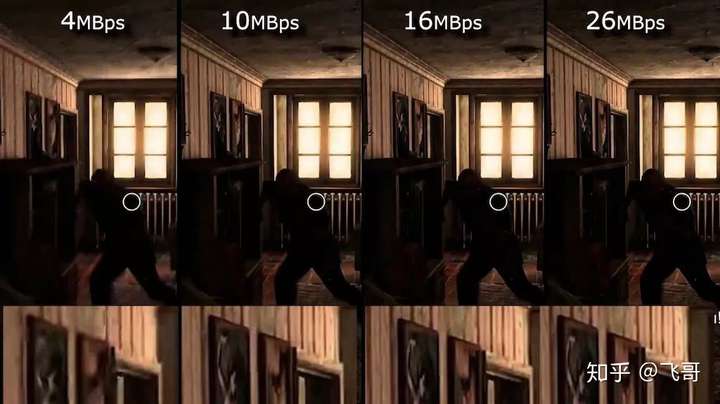

所以在静态的背景下,帧间编码技术能把压缩相同/相似的背景数据合并压缩,留下大量的带宽来保留画质细节。以上图这个视频为例,即使码率只有非常低的 3Mbps,但画质仍然不会有很大的弱化。

但在背景画质复杂、快速而多变的环境下(上图),帧与帧背景数据差异巨大,难以合并和压缩。为了满足码率和带宽的需求,编码器只能把画面中相对相似、但实际上不太相同的数据合并压缩,导致画质细节大幅下降。

也许,对于一般只会拍静态画面的简单场景的用户来说,码率的影响未必那么大,例如平静的蓝天白云和郊野等。但如果经常拍快速运动场景、或是复杂的动态,码率就十分重要了,例如繁忙的街道或快速穿梭摩天林立的高楼等。

【码率的迷思?】

但是,不同的编码器会有不同的压缩效率,所以码率也不一定是愈大就愈好。编码器效率对视频的大小和质量有很大的影响。举例说,目前最先进和高效率的 H.265 HEVC 编码技术,在 50Mbps 码率下的成像质量,与旧式的 H.264 编码的 100 Mbps 相似。

除此之外,分辨率和帧率也影响码率。愈高的分辨率和帧率,会生成更大的视频文件,导致码率增加。如果你不需要拍摄 4k 或超高帧率视频,也不一定需要太高的码率。

更重要的是:高码率只是减少视频有损压缩的一个参数,即使用上超高码率拍摄,最多也只是让你拍摄 RAW 原始视频,减少压缩时的损失,而不可能凭空提高视频质量。如果相机本来就不够好、或是摄影技术也不够好,再大的码率也不会改善画质。

所以码率有多重要,也得看你拍摄的内容是什么类型。

【选择合适的码率】

码率很重要,但我们也不能为了优质画质,而盲目地追求高码率设备。因为当你在购买什么码率的摄影器材、或使用多少码率来做后期时,必须同时考虑以下的因素:

首先,太高的视频码率,会增加硬件的负担。当相机很不容易地吃下大量的数据,你把海量的数据塞到电脑后,电脑也要很吃力地把巨大的数据消化,让你在剪辑时卡顿得要死。即使你不做后期,光是播放也可能会卡顿。所以在渲染或播放时,选用较低的码率会让你更轻松。

另外,愈高的视频码率,在网路上分享也不容易。当你完成后期后准备要在网上与朋友分享时,太大的码率休会占用过多的网络带宽;如果朋友的网络带宽不够,通过串流播放时也会卡得不要不要的。

当你做好后期和剪接后,生成的视频也无须再保留过多的后期细节,也无须太大的码率;但如果码率过低了?上传视频分享网站后,画质又不够好。所以,先前一直有不少读者向飞哥查询,究竟视频如何设置,才能上传视频分享网站后保留超高清效果?

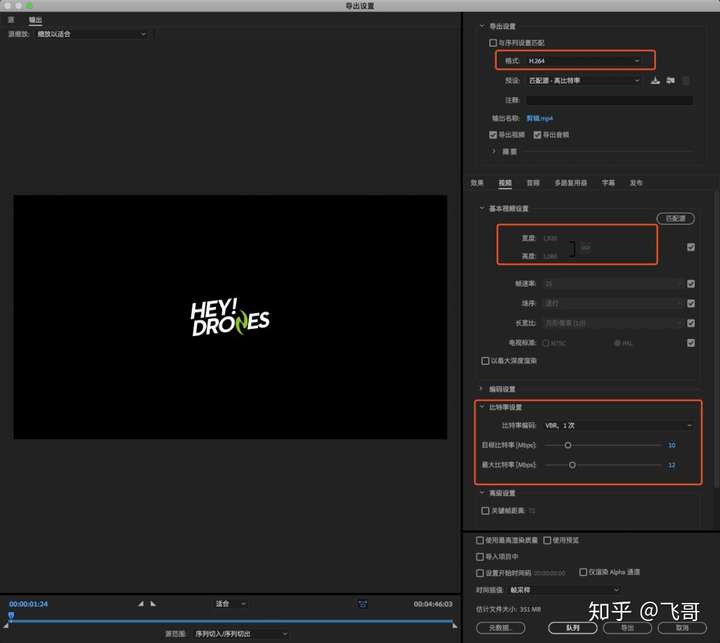

飞哥给大家一个网络传播最佳视频编码设置(上图):

编码格式选择 H.264,分辨率为 1920×1080

码率(也就是比特率),设置 VBR 1 次(动态编码,会自动根据画面复杂度分配码率,渲染时间较长),目标比特率为 10-12。这样的设置下视频上传到视频平台后就能出超清画质。

如果上传优酷之类,可能需要设置为20以上,因为优酷神秘的转码设置,有时候要求达到 20 以上才能出超清画质。

也可以设置为VBR 2次(动态二次编码,相比前者更画质更佳,渲染时间更久)

换言之,码率是一个让你又爱又恨的参数。飞哥建议按着自己的后期制作需要,选购合适码率的拍摄工具。