4 政策作用有不同——收入变化与产品选择

替代效应是指由商品价格的变动所引起的商品相对价格的变动,进而由商品相对价格的变动所引起的商品需求量的变动。收入效应是指由商品价格的变动所引起的实际收入水平的变动,进而由实际收入水平的变动引起的商品需求量的变动。

改革开放前,农产品供应短缺,腌制咸菜是老百姓饭桌上的主菜,主食以粗粮为主,人们在饮食上满足于吃饱。随着生活水平的大幅提高,人们的食品消费转入到追求生活质量为主的阶段,对肉、蛋、鱼、蔬菜、水果这些营养更为丰富,种类更加多样的消费品的需求逐渐增加,而对腌制咸菜和粗粮的需求反而下降了。为什么随着收入水平的提高,人们对于肉蛋类的消费量增加了,却对腌制咸菜的消费量反而不断减少,这可用经济学中的替代效应和收入效应理论进行解释。

◆替代效应和收入效应

一般来说,影响商品需求量的主要因素有两个,分别是收入水平和商品的价格。在收入水平不变的情况下,商品的需求量与商品的价格反向变化。价格越高,对这种商品的需求量越小;价格越低,对这种商品的需求量越大。在商品价格不变的情况下,商品的需求量与收入水平的关系与商品的性质有关。有些商品的需求量随收入的增加而增加,有些商品的需求量随收入的增加而减少。

假设消费者消费两种商品,如果两种商品中一种商品的价格保持不变,另外一种商品的价格发生变化,这种价格的变化对商品的消费产生以下两个方面的影响,一是替代效应。由于一种商品的价格发生变化,使得两种商品的相对价格发生变化,其中一种商品变得昂贵了,而另一种商品变得相对便宜了,消费者会增加价格便宜那种商品的购买。如消费者购买猪肉和鱼肉两种肉类,假设猪肉每斤8元,鱼每斤5元,如果由于伏季休渔,鱼价格上涨为每斤6元,则相对于价格不变的猪肉来说,鱼肉变得相对昂贵,而猪肉则变得相对便宜了。此时,对于一个理性的消费者来说,为了保证生活质量不下降,消费者会增加猪肉的购买而减少鱼的购买。这种由于商品价格变化导致两种商品的相对价格发生变化,进而引起商品需求量发生改变的效应称为替代效应。二是收入效应。由于一种商品的价格发生变化,使得消费者的实际收入水平发生改变,进而消费者会改变两种商品的消费。仍用上面猪肉和鱼的例子,猪肉每斤8元,鱼肉每斤5元,如果猪肉价格不变,鱼价格上涨到每斤6元,则由于鱼价格上涨,消费者的实际收入水平下降,消费者会减少这两种商品的消费。这种由于商品价格发生改变,导致实际收入水平变化,进而由于实际收入水平变化导致商品需求量改变的效应称为收入效应。

总之,商品价格发生变化引起商品需求量的变化,是替代效应和收入效应两种效应共同作用的结果。下面我们来看消费者购买苹果和梨的例子。

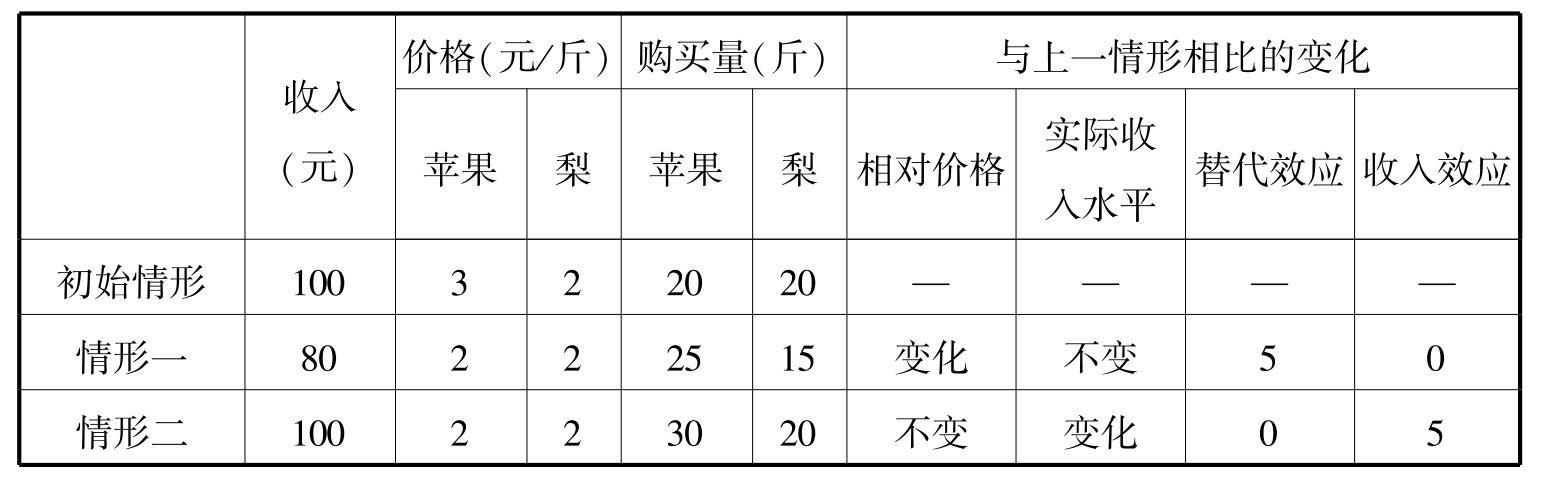

假设消费者的收入是100元,用于购买苹果和梨两种商品,苹果的价格是3元/斤,梨的价格是2元/斤,消费者在该收入水平和价格下所购买的苹果和梨的数量组合是(20斤,20斤)。在这两种商品的价格都没有发生变动之前,消费者对这两种商品的购买数量是确定的,可以理解为初始购买量。下面我们来分析苹果价格下降后消费者如何改变苹果的需求量。

假设苹果的价格从3元/斤降为2元/斤,梨的价格不变,仍然是2元/斤。苹果价格下降后,消费者要购买到相当于初始数量的20斤苹果和20斤梨,只需花费80元,还剩下20元。假设20元被拿走了,收入只剩下80元,我们把收入80元,苹果价格2元/斤,梨的价格2元/斤的情形定义为“情形一”。可见,“情形一”的实际收入水平与“初始情形”相同。在实际收入水平不变的情况下,由于苹果价格下降,相对于价格不变的梨来说,苹果变得相对便宜了,因此,消费者会增加苹果的消费,减少梨的消费。假设此时消费者购买苹果和梨的数量组合变成(25斤,15斤),那么,苹果的购买量发生了变化,变化量是5斤,这5斤的变化量是在实际收入水平不变的情况下,由于苹果价格下降,导致苹果与梨的相对价格发生变动所引起的,这5斤苹果需求量的变化是替代效应,如表1所示。

表1 苹果价格下降的替代效应和收入效应

我们把以下情形定义为“情形二”,即苹果的价格是2元/斤,梨的价格是2元/斤,收入为100元。与“情形一”相比,“情形二”中两种商品的价格都不变,但消费者的收入增加了20元,由于收增加,消费者可以购买更多的苹果和梨。假设在“情形二”中该消费者购买苹果和梨的数量组合为(30斤,20斤),比较“情形一”和“情形二”,可知,苹果的需求量从“情形一”到“情形二”增加了5斤,这5斤苹果需求量的变化被称为收入效应,如表1所示。

当苹果的价格下降后,一方面由于两种商品的相对价格发生变化产生替代效应,增加了苹果的消费量;另一方面,由于实际收入水平提高了,产生收入效应,增加了苹果的消费量。替代效应与收入效应作用之和就是苹果价格下降后的总效应,表现为苹果价格下降后,苹果的消费量增加(见表1)。从“初始情形”到“情形一”,再到“情形二”,苹果价格下降的总效应是苹果需求量增加10斤,其中包括5斤的替代效应和5斤的收入效应。

◆不同物品的替代效应和收入效应

实际上,对于不同的商品来说,在价格发生同样变动的情况下,它们的替代效应与收入效应与价格的变化方向各不相同。因此,商品价格变化后消费者对不同商品需求量的改变也不一样。根据商品价格变化后商品需求量变化的程度和方向,我们将商品分为正常物品、低档物品和吉芬物品。

正常物品是指那些需求量随着收入水平的提高而提高的物品。正常物品的替代效应与价格成反方向变动,收入效应与价格成反方向变动,在它们的共同作用下,总效应必定与价格成反方向变动。如公交车票价降低后,在出租车每公里价格不变的情况下,乘公交车出行变得相对便宜了,消费者会多乘公交车出行,这是替代效应。另外,公交车票价降低后,消费者的实际收入水平提高,消费者会增加乘公交车出行的次数,这是收入效应。二者共同作用的结果是公交车票价降低,消费者增加乘公交车出行的次数。可见,正常品的需求量与价格反向变化,价格越低,需求量越大;价格越高,需求量越小。

低档物品是指那些需求量随着收入水平的提高而降低的物品。低档物品的替代效应与价格反方向变动,收入效应与价格同方向变动,但收入效应小于替代效应,所以总效应与替代效应同向变化,也就是说,总效应与价格反向变化。假设消费者消费肥肉和蔬菜两种商品,如果蔬菜价格保持不变,肥肉价格下降后会产生两方面的影响,一是替代效应。在蔬菜价格保持不变的前提下,肥肉价格下降后,相对于价格不变的蔬菜来说,肥肉变得相对便宜了,因此,消费者会增加肥肉的需求量,这是肥肉价格下降的替代效应。从替代效应的角度来看,肥肉的价格与需求量成反方向变动。二是收入效应。如果蔬菜价格不变,肥肉价格下跌后,消费者的实际收入水平提高。由于肥肉是低档物品,实际收入水平提高后,消费者反而会减少对肥肉的需求。可见,从收入效应的角度来看,肥肉的价格降低,需求量减少,肥肉的需求量与价格同向变动。综合替代效应和收入效应来看,一般来说,低档物品的收入效应小于替代效应。所以,低档物品的需求量与价格仍是反向变动的关系,即价格越低,需求量越大;价格越高,需求量越小。

还有一种特殊的物品,它是低档物品的一种,它的需求量随收入水平的提高而下降,随收入水平的下降而提高。它与一般低档物品的区别在于,随着收入的变动,这种商品的需求量变动幅度非常大,以至于该商品价格下降时所产生的收入效应大于替代效应,从而使得该商品的需求量与价格同方向变化,这种商品就是吉芬物品。如腌菜,在生活困难时期,人们的收入水平比较低,买不起新鲜蔬菜,所以,蔬菜的消费一般以腌菜为主。如果腌菜价格下降,在新鲜蔬菜的价格保持不变的情况下,腌菜会变得相对便宜,人们会增加腌菜的需求量,这是腌菜价格下降的替代效应。从替代效应的角度来看,腌菜的价格与需求量是反方向变动的关系。与此同时,在腌菜价格下降的情况下,人们的实际收入水平提高了,而腌菜作为低档物品的一种,它的需求量随着实际收入水平的提高反而下降,并且下降的幅度非常大,这种需求量的下降就是腌菜价格下降的收入效应。从收入效应的角度来看,腌菜的价格与需求量间是反向变动的关系。综合替代效应和收入效应,一般来说,吉芬物品的收入效应大于替代效应。所以,吉芬物品的需求量与价格同向变动,即价格越低,需求量越小;价格越高,需求量越大。

从上述的分析可以看出,无论是正常物品、低档物品还是吉芬物品,其替代效应都与价格反向变化,但收入效应各不相同。正常物品的消费量随收入提高而增加,低档物品的消费量随收入提高而减少,但减少幅度要小于替代效应的增加幅度,吉芬物品的需求量随收入提高而大幅下降,其减少幅度大于替代效应所增加的幅度。总的来说,正常物品与低档物品的需求量与价格反向变化,吉芬物品的需求量与价格同向变化。

◆替代效应和收入效应的应用

如果一种商品的价格下降,消费者会改变该种商品的需求数量,需求量的改变是替代效应和收入效应共同作用的结果。那么,为何要做替代效应与收入效应两种划分呢?这两种划分对实际生活有何意义呢?实际上,替代效应和收入效应的划分,对生活中一些方案的选择、甚至对国家政策的制定都有指导意义。下面我们对替代效应与收入效应的应用进行解释和分析。

第一,生活中的替代效应与收入效应。生活中替代效应与收入效应的例子比比皆是。假设某单位组织员工出去游玩,为了鼓励尽可能多的员工参与旅游,有两种方案可供选择:第一种方案,给每位员工发一笔现金,让大家报名参加旅游。如果不参与旅游,这笔现金不收回;如果参与旅游,则旅游费用自付。第二种方案,不发现金,发放一定数额的旅游补贴。如果员工参与旅游,则将一定数额的现金补贴到他们的旅游费用中;如果员工不参与旅游,则得不到任何的补贴。在这两个方案中,哪个方案能鼓励更多的员工参加旅游呢?

我们可以用替代效应和收入效应的原理来进行分析。员工购买的商品和劳务除了旅游外,还有其他许多商品,为分析简便起见,我们把旅游看成是一种商品,而把其他所有的商品和劳务看成是另一种商品。一般情况下,随着收入水平的提高,消费者增加对旅游的需求,因此,我们将旅游看成是正常物品。

方案一:给每位员工发一笔现金。在旅游及其他商品和劳务的相对价格保持不变的情况下,给每位员工发一笔现金,则其实际收入水平提高。由于旅游是正常商品,随着收入水平的提高,消费者会增加对旅游的需求,这是给每位员工发一笔现金的收入效应。

方案二:不发放现金,对旅游费用进行补贴。如果不发现金,对旅游费用予以补贴,相对于其他商品和劳务来说,旅游的价格降低了。旅游价格的下降会产生两方面的效应:一方面,由于旅游价格下降,员工的实际收入水平提高,消费者增加对旅游的需求,这是对旅游费用进行补贴的收入效应。另一方面,对旅游进行补贴,使得旅游相对于其他商品和劳务来说变得便宜了,因此,员工会增加旅游的消费,减少其他商品和劳务的消费,这是对旅游费用进行补贴的替代效应。

比较方案一和案二,可以看出,方案一只有收入效应,方案二既存在收入效应也存在替代效应,方案二的总效应更大。因此,如果想鼓励更多的员工参与旅游活动,该单位应该选择方案二,对旅游活动进行补贴,而不是发放现金。

第二,国家政策中的替代效应与收入效应。收入效应和替代效应原理在国家宏观调控政策中也常有应用。l979年美国总统竞选时,一位候选人提出一项鼓励节约石油资源的计划,该计划建议通过征税来提高汽油的价格,然后再通过减少所得税将所征的税款返还给消费者。一些评论员嘲笑这个计划说,你从消费者左边口袋里拿出钱,然后再装进右边的口袋里,这有什么意义呢?能达到节约石油资源的目的吗?

为了回答上述问题,我们同样可以用替代效应和收入效应的原理进行分析。为分析的简便起见,我们把消费者消费的石油看做是一种商品,而把其他商品和劳务看做是另一种商品,下面我们来比较在对石油征税的同时减少个人所得税的政策效应。

首先,来看对石油征税的政策效果。通过征税来提高石油价格,会产生两方面的影响,一方面,由于石油价格上涨,在其他商品及劳务价格不变的情况下,消费者的实际收入水平下降。由于石油是正常商品,在实际收入水平下降时,消费者会减少对石油的消费,这是石油价格上升的收入效应。另一方面,由于石油价格上升,相对于其他商品和劳务来说,石油变贵了,消费者会减少石油的消费,增加其他商品和劳务的消费,即石油被其他商品和劳务所替代了,此时,石油需求量的减少就是石油价格上升的替代效应。石油价格上升产生替代效应和收入效应,总效应就表现为石油需求量的减少。因此,对石油征税会产生替代效应和收入效应。

其次,再来看减少所得税的政策效果。减少所得税以后,消费者的实际收入增加,在石油及其他商品和劳务的价格保持不变的情况下,人们会增加对石油的消费,这种增加就是减税所带来的收入效应。因此,减少个人所得税只会产生收入效应。

我们将两种政策的效果进行比较,可以看出,对石油收税使得石油的需求量减少,这种效应既包括替代效应也包括收入效应,而减少所得税的征收,使得石油的需求量增加,这种效应仅仅是收入效应。两种政策共同作用的结果是一方面对石油征税导致石油需求量下降,另一方面,减少个人所得税使得个人实际收入增加,对石油的需求增加。一般来说,对石油征税后造成石油需求的减少量,大于减少个人所得税后对石油需求的增加量,所以,二者共同作用的结果是石油的需求量减少。因此,对石油征税的同时减少个人所得税,这种政策能够起到减少石油资源消费的目的。

总之,在作出一项决策前,要综合考虑这种决策所可能带来的收入效应与替代效应。有的决策既产生替代效应,又产生收入效应,有的决策可能仅产生其中的一种效应。若要使得最终的效应最大,则需要对可能产生的效应进行权衡和比较,然后才能作出最优的决策。