-

1 视频

-

2 章节测验

社会实践何时赢来社会总动员

《关于进一步加强和改进大学生社会实践的意见》提到,大学生社会实践要坚持整合资源,调动校内外各方面积极性,努力形成全社会支持大学生社会实践的良好局面。

“出师不利。”北京某高校学生李啸洋这样形容自己今年的社会实践。“我们一开始联系了三四家与项目相关的单位,但都被‘无情’回绝了。最后,还是我们团队的一位成员托关系找到了一家肯‘收留’我们的机构。”

记者调查发现,学生自己联系调研单位,普遍都要吃上几回“闭门羹”。因社会支持不给力而引发的一系列问题,正在制约着大学生社会实践的健康发展。

遭遇“冷眼” “钱关”难过

北京某高校学生罗婧的“不爽”,要从给调研单位拨打的第一个电话说起。“今年,我们的项目《大学生创业现状调查》通过后,马上联系了一家外地创业机构,但接电话的工作人员并不热情,还盘问我们的住宿酒店和调研目的,最后在我们的软磨硬泡下才松了口。”

“我们的项目才申下1000元,而我们团队共有7人,平摊到每个人头上也就100多元。”尽管山东某高校学生张诗奇想尽办法节省经费,比如为了省住宿费住在同学家等,但最后结算,每个人还是自己掏了将近500元。

中国高校传媒联盟日前发布的一项调查显示,65.65%的大学生受访者参加了暑期社会实践,73.48%的受访者所在学院或学校设立了专项资助,所获资助额度低于500元的团队占62.37%。

从该调查可以看出,大学生暑期社会实践的资金主要由学校提供。但这些资金真的够吗?

今年,山西某高校学生闫冰因参加社会实践,自己花了2000多元,“不管能否申请到学校的项目经费,自掏腰包都是肯定的,只不过是多少而已”。

利用网络众筹经费,成为学生们闯“钱关”的一种新方式,但现在看来,效果有限。正在长白山进行暑期调研的北京某高校学生周鹏及其团队就在“追梦筹”平台上发起了资金众筹。然而,到了截止时间,他们却只筹到440元,相比9000元的目标差距很大。

透支热情 难以双赢

“虽然我们提倡学生自主组队开展社会实践,但实际情况是,完全依赖学生自己联系社会实践困难很大。”华中科技大学公共管理学院副教授童文胜说。

云南大学高等教育研究院教授罗志敏认为,之所以遭遇“冷眼”,关键在于一些高校一直以来的形式主义、添乱式、扰民式的社会实践,早已透支了实践者的信用、接收单位的热情。

西安某创业园区发起人张途(化名)每年要接待十几拨前来调研的大学生,在他看来,一些调研单位没有和学校、学生建立科学合理的沟通、反馈机制,致使学生一些有价值的调研成果没有反馈回去,没有让调研单位“尝到甜头”。

“即便建立了反馈机制,受专业水平、社会经验等因素的影响,大学生的调研成果依然很难对调研单位产生公信力和吸引力。这种单向的支持,对调研单位而言更多是增添工作负担。”东北师范大学教授王占仁补充道。

对于经费紧张的问题,天津外国语大学国际商学院创新创业中心主任李名梁分析道:“目前,有一些高校还没有将社会实践纳入学校的教育管理体系中,因而没有专项的经费投入。还有部分高校虽已将社会实践纳入该体系,但支持力度、经费投入都十分有限,造成‘僧多粥少’的局面。”

建立社会资源统筹机制

如何把“冷眼”变为热情的互动,如何让“钱关”不再是前进的阻力,已成为大学生社会实践中亟须解决的重要问题。

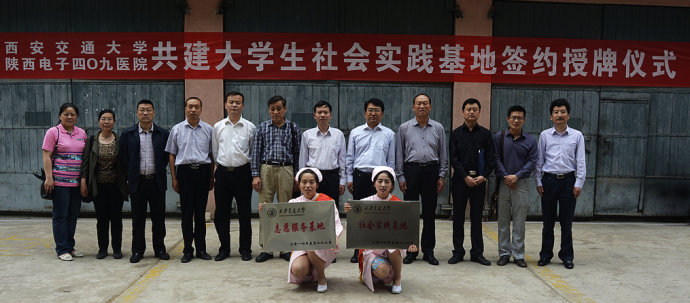

“必须从社会的大视角出发。”王占仁建议,高校应建立社会资源统筹机制,本着合作共建、双方受益的原则,加强社会实践基地建设,建立校企、校地双赢的合作联系模式,为大学生社会实践活动提供长期、稳定的实践平台,规范对接、输送、跟踪、管理、评价机制,按照学生专业及成长需求规划实践基地,有针对性地为大学生社会实践活动提供保障和支持。

中国教育科学研究院助理研究员姜朝晖也认为,学校与地方政府和单位建立有效的互动反馈机制,是现行最有效的办法之一。“当然,这也需要高校和指导老师严把调研成果的质量关,为地方政府和单位提供有价值的调研报告。单位尝到了‘甜头’,就会更愿意接收来实践的学生,而建立良性合作关系之后,学生团队也可以向当地政府申请资金资助,有效缓解经费紧张的问题。”

“除了学校要加大预算投入外,还要想办法走资金筹措多元化道路,如建立专门捐赠基金账户,寻求企事业单位及社会组织的赞助。”罗志敏表示。

北京师范大学教育学部教授洪成文强调,应借鉴国际先进经验,“国际上的普遍做法是,法律层面加以规范,企业依法提供实践工资,动员社会资金设立实践赞助基金,学校援手拾遗补阙。”

知识点关联

参考书