温室气体

温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。水汽、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷、臭氧等是地球大气中主要的温室气体。

温室气体之所以有温室效应,是由于其本身有吸收红外线的能力。温室气体吸收红外的能力是由其本身分子结构所决定的。

在分子中存在着非极性共价键和极性共价键。分子也分为极性分子和非极性分子。分子极性的强弱可以用偶极矩μ来表示。而只有偶极矩发生变化的振动才能引起可观测的红外吸收光谱,则拥有偶极矩的分子就是红外活性的;而Δμ=0的分子振动不能产生红外振动吸收的,则是非红外活性的。也就是说,温室气体是拥有偶极矩的红外活性分子,所以才拥有吸收红外线,保存红外热能的能力。

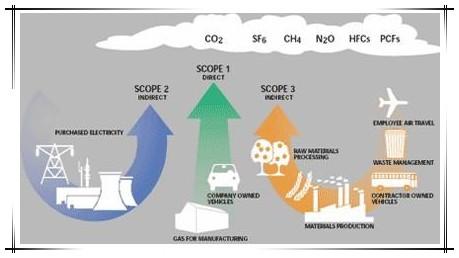

地球的大气中重要的温室气体包括下列数种:二氧化碳、臭氧、氧化亚氮、甲烷、氢氟氯碳化物类(CFCs,HFCs,HCFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫等。由于水蒸气及臭氧的时空分布变化较大,因此在进行减量措施规划时,一般都不将这两种气体 纳入考虑。至于在1997年于日本京都召开的联合国气候化纲要公约第三次缔约国大会中所通过的《京都议定书》,明订针对六种温室气体进行削减,包括上述所提及之:二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)及六氟化硫。其中最后三类气体造成温室效应的能力最强,但对全球升温的贡献百分比来说,二氧化碳由于含量较多,所占的比例也最大,约为55%。