全球环境问题,也称国际环境问题或者地球环境问题,是指超权主义国家的国界和管辖范围的、区域性和全球性的环境污染和生态破坏问题。进入80年代以来,随着经济的发展,具有全球性影响的环境问题日益突出。不仅发生了区域性的环境污染和大规模的生态破坏,而且出现了温室效应、臭氧层破坏、全球气候变化、酸雨、物种灭绝、土地沙漠化、森林锐减、越境污染、海洋污染、野生物种减少、热带雨林减少、土壤侵蚀等大范围的和全球性环境危机,严重威胁着全人类的生存和发展。国际社会在经济、政治、科技、贸易等方面形成了广泛的合作关系,并建立起了一个庞大的国际环境条约体系,联合治理环境问题。我国的生物多样性在世界上占有相当重要的位置,但据科学家统计,我国同世界很多地区一样,物种正在以惊人的速度灭绝和丧失。因此,保护生物多样性、保证生物资源的永续利用是我国的一项重要任务,也是全球环境保护行动计划的重要组成部分。

威胁人类生存的十大环境问题

(一)全球气候变暖

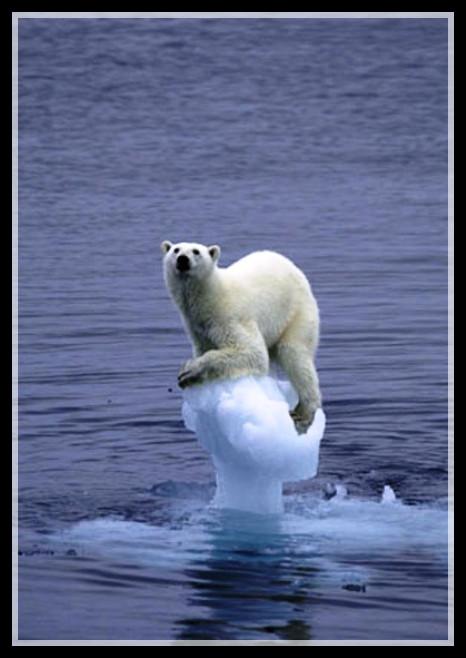

由于人口的增加和人类生产活动的规模越来越大, 向大气释放的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氯氟碳化合物、四氯化碳、一氧化碳等温室气体不断增加,导致大气的组成发生变化。大气质量受到影响,气候有逐渐变暖的趋势。由于全球气候变暖,将会对全球产生各种不同的影响,较高的温度可使极地冰川融化,海平面每10年将升高6厘米,因而将使一些海岸地区被淹没。全球变暖也可能影响到降雨和大气环流的变化,使气候反常,易造成旱涝灾害,这些都可能导致生态系统发生变化和破坏,全球气候变化将对人类生活产生一系列重大影响。

向大气释放的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氯氟碳化合物、四氯化碳、一氧化碳等温室气体不断增加,导致大气的组成发生变化。大气质量受到影响,气候有逐渐变暖的趋势。由于全球气候变暖,将会对全球产生各种不同的影响,较高的温度可使极地冰川融化,海平面每10年将升高6厘米,因而将使一些海岸地区被淹没。全球变暖也可能影响到降雨和大气环流的变化,使气候反常,易造成旱涝灾害,这些都可能导致生态系统发生变化和破坏,全球气候变化将对人类生活产生一系列重大影响。

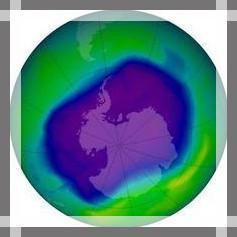

(二)臭氧层的耗损与破坏

在离地球表面10~50千米的大气平流层中集中了地球上90%的臭氧气体,在离地面25千米处臭氧浓度最大,形成了厚度约为3毫米的臭氧集中层,称为臭氧层。它能吸收太阳的紫外线,以保护地球上的生命免遭过量紫外线的伤害,并将能量贮存在上层大气,起到调节气候的作用。但臭氧层是一个很脆弱的大气层,如果进入一些破坏臭氧的气体,它们就会和臭氧发生化学作用,臭氧层就会遭到破坏。臭氧层被破坏,将使地面受到紫外线辐射的强度增加,给地球上的生命带来很大的危害。研究表明,紫外线辐射能破坏生物蛋白质和基因物质脱氧核糖核酸,造成细胞死亡;使人类皮肤癌发病率增高;伤害眼睛,导致白内障而使眼睛失明;抑制植物如大豆、瓜类、蔬菜等的生长,并穿透10米深的水层,杀死浮游生物和微生物,从而危及水中生物的食物链和自由氧的来源,影响生态平衡和水体的自净能力。

(三)生物多样性减少

《生物多样性公约》指出,生物多样性是指所有来源的形形色色的生物体,这些来源包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成的生态综合体;它包括物种内部、物种之间和生态系统的多样性。 在漫长的生物进化过程中会产生一些新的物种,同时,随着生态环境条件的变化,也会使一些物种消失。所以说,生物多样性是在不断变化的。近百年来,由于人口的急剧增加和人类对资源的不合理开发,加之环境污染等原因,地球上的各种生物及其 生态系统受到了极大的冲击,生物多样性也受到了很大的损害。有关学者估计,世界上每年至少有5万种生物物种灭绝,平均每天灭绝的物种达140个,估计到21世纪初,全世界野生生物的损失可达其总数的15%~30%。在中国,由于人口增长和经济发展的压力,对生物资源的不合理利用和破坏,生物多样性所遭受的损失也非常严重,大约已有200个物种已经灭绝;估计约有5000种植物在近年内已处于濒危状态,这些约占中国高等植物总数的20%;大约还有398种脊椎动物也处在濒危状态,约占中国脊椎动物总数的7.7%左右。因此,保护和拯救生物多样性以及这些生物赖以生存的生活条件,同样是摆在我们面前的重要任务。

生态系统受到了极大的冲击,生物多样性也受到了很大的损害。有关学者估计,世界上每年至少有5万种生物物种灭绝,平均每天灭绝的物种达140个,估计到21世纪初,全世界野生生物的损失可达其总数的15%~30%。在中国,由于人口增长和经济发展的压力,对生物资源的不合理利用和破坏,生物多样性所遭受的损失也非常严重,大约已有200个物种已经灭绝;估计约有5000种植物在近年内已处于濒危状态,这些约占中国高等植物总数的20%;大约还有398种脊椎动物也处在濒危状态,约占中国脊椎动物总数的7.7%左右。因此,保护和拯救生物多样性以及这些生物赖以生存的生活条件,同样是摆在我们面前的重要任务。

(四)酸雨蔓延

酸雨是指大气降水中酸碱度(ph值)低于5.6的雨、雪或其他形式的降水。这是大气污染的一种表现。酸雨对人类环境的影响是多方面的。酸雨降落到河流、湖泊中,会妨碍水中鱼、虾的成长,以致鱼虾减少或绝迹;酸雨还导致土壤酸化,破坏土壤的营养,使土壤贫脊化,危害植物的生长,造成作物减产,危害森林的生长。此外,酸雨还腐蚀建筑材料,有关资料说明,近十几年来,酸雨地区的一些古迹特别是石刻、石雕或铜塑像的损坏超过以往百年以上,甚至千年以上。世界目前已有三大酸雨区。我国华南酸雨区是唯一尚未治理的。

(五)森林锐减

在今天的地球上,我们的绿色屏障——森林正以平均每年4000平方公里的速度消失。森林的减少使其涵养水源的功能受到破坏,造成了物种的减少和水土流失,对二氧化碳的吸收减少进而又加剧了温室效应。

(六)土地荒漠化

全球陆地面积占60%,其中沙漠和沙漠化面积29%。每年有600万公顷的土地变成沙漠。经济损失每年423亿美元。全球共有干旱、半干旱土地50亿公顷,其中33亿遭到荒漠化威胁。致使每年有600万公顷的农田、900万公顷的牧区失去生产力。人类文明的摇篮底格里斯河、幼发拉底河流域,由沃土变成荒漠。中国的黄河,水土流失亦十分严重。

(七)大气污染

大气污染的主要因子为悬浮颗粒物、一氧化碳、臭氧、二氧化碳、氮氧化物、铅等。大气污染导致每年有30-70万人因烟尘污染提前死亡,2500万的儿童患慢性喉炎,400-700万的农村妇女儿童受害。

(八)水污染

水是我们日常最需要,也上接触最多的物质之一,然而就是水如今也成了危险品。

(九)海洋污染

人类活动使近海区的氮和磷增加50%-200%;过量营养物导致沿海藻类大量生长;波罗的海、北海、黑海、东中国海等出现赤潮。海洋污染导致赤潮频繁发生,破坏了红树林、珊瑚礁、海草,使近海鱼虾锐减,渔业损失惨重。

(十)危险性废物越境转移

危险性废物是指除放射性废物以外,具有化学活性或毒性、爆炸性、腐蚀性和其他对人类生存环境存在有害特性的废物。美国在资源保护与回收法中规定,所谓危险废物是指一种固体废物和几种固体的混合物,因其数量和浓度较高,可能造成或导致人类死亡率上升,或引起严重的难以治愈疾病或致残的废物。

当今,世界各国最为关注的大气环境问题是:酸雨、臭氧层破坏和温室效应。

酸雨

酸雨(acid rain)是指pH值小于5.6的雨、雪、雾、霜、露、雹、霰等各种形式的大气降水,是大气受污染的一种表现。据报导,1980年,地球上通过雨水降下的硫酸近3000万吨。硫酸与硝酸是由人为排放的二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)转化而成的。形成酸雨的主要物质是SO2。酸雨是大气污染物排放、迁移、转化、成云和在一定气象条件下生成降雨的综合过程的产物。酸雨的沉降可以离一次污染物的排放地成百甚至上千公里。环境科学家指出:经大量实验证明,大气的雨水中存在的自由基(HO·HO2·等)可以把SO2和NOx氧化成相应的酸。另外,大气颗粒物(如Fe、Mn、Cu、Mg、V等)是成酸反应的催化剂。

酸雨的危害极大,倘若降水酸度低于pH值5时,生态平衡就会遭到破坏,譬如河川、湖泊中的鱼类减少,树木枯萎而死,侵袭文物古迹和道路桥梁。我国酸雨以西南为最严重,重庆、贵阳、南宁、柳州等城市降水量年产均的pH值分别为4.26、4.73、4.83、4.36,最低值达3.85,已低于欧洲酸化中心降雨的pH值。

控制酸雨的根本措施是减少SO2和NOx的人为排放量。减少和防治SO2,可采用燃料脱硫技术、排烟脱硫技术等措施。对NOx的防治,主要是改进燃烧装置,控制燃烧过程,对汽车尾气采用催化剂氧化或改用甲醇燃料代替汽油等。对于森林、土壤和湖泊的酸化,可施洒石灰石(CaCO3粉末),另外,改良植物品种,提高树木的抗酸能力。

臭氧层破坏

臭氧(Ozone)是人类的保护伞,在地面上空20~50公里的大气同温层中的臭氧层对来自太空的紫外线有遮挡的作用。臭氧层变薄,臭氧空洞的形成,就会使更多的紫外线辐射到地面,引起人类晒斑、雪盲症、视力损害、皮肤癌和皮肤老化等病症。

在大气的平流层中存在着臭氧(O3)、氧分子(O2)和氧原子(O)的动态平衡。

臭氧的生成反应:O2+hv-→O+O,O+O2+M→O3+M(M:第3体)

臭氧的消除反应:O+O3→O2+O2

臭氧层被破坏的机理:氟里昂是破坏臭氧层的罪魁祸首。氟里昂(CF2Cl2)破坏臭氧层的原因不是氟而是游离于平流层的氯原子。其反应如下:

Cl·O─→ClO+O

ClO+O─→Cl·O2

净反应O+O3→O2+O2

氮氧化物对臭氧层的破坏,也不容忽视。其反应如下:

NO+O3—→NO2+O2

NO2+O—→NO+O2

净反应O+O3→O2+O2

必须提请注意的是:上述的反应均以链式反应为基础的,其中CFC(氟里昂)破坏臭氧层的程度为90%,它是当今电冰箱行业不可缺少的物质,联合国环境计划署(UNEP)推断,在大气氟里昂气体正以5%的速度增长。NOx是由于大量使用氮肥,被细菌衰变为N2O,进入平流层而产生。

来自南极的告急:南极上空的臭氧层遭破坏。如今臭氧的浓度下降到1987年以来的最低水平。臭氧浓度的极限由1987年的200/1亿到1.5/1亿。经估测,南极地区紫外线照射比一般高出10倍左右,在南极居住的儿童已有计划地转移。

目前,世界各国一方面呼吁减少氟里昂的排放量,另一方面都在寻找极有希望的氟里昂代用品,正在着手研究开发氢氟碳化物(HFC及HCFC)。

臭氧层空洞

臭氧空洞指的是因空气污染物质,特别是氧化氮和卤化代烃等气溶胶污染物的扩散、侵蚀而造成大气臭氧层被破坏和减少的现象。

温室效应

温室效应(green house-effect)是指地球表面受到来自太阳的短波幅射增温后,又以长波辐射的形式向太空散射热量。然而一部分长波幅射热量会被大气中的温室气体吸收,从而使大气温度升高,即产生温室效应。由于大气中温室气体的增加,从上个世纪末起,全球平均地面气温呈上升趋势,约每年上升0.5℃。

什么是温室气体?凡是包含三个或三个以上原子的多原子分子气体,才是温室气体。大气中头号的温室气体是CO2,据记载,1990年其浓度的体积比已经达到353×10-6,居二位的是H2O,它并没有明显的增长,于是对当今的全球变暖影响不大,占据第三位的是CH4。第四位是N2O,原先大气中不存在CFC,可见现今年增长率为4.0%,排放1个CFC吸收红外幅射的能力是1个CO2分子的几千万倍。因此,为了防止全球变暖必须要控制上述几种温室气体。

《逐冰之旅(Chasing Ice)》这部电影讲述了一个屡获殊荣的国家地理杂志摄影师詹姆斯·巴洛格,捕捉到在北极的冰川迅速侵蚀的镜头。被誉为国家地理杂志摄影师的詹姆斯·巴洛格是对气候变化持怀疑态度的,但是,他通过对极端冰的调查,发现了我们不断变化的地球的不可否认的证据,他采用了一系列先进的时间推移相机捕捉到的变化足以证明全球的气候变化。在逐冰之旅上,他记录下了让人流连忘返的美丽的在运动中的冰山,然而让人失望的是,它们一直在以惊人的速度消失。

《逐冰之旅(Chasing Ice)》这部电影讲述了一个屡获殊荣的国家地理杂志摄影师詹姆斯·巴洛格,捕捉到在北极的冰川迅速侵蚀的镜头。被誉为国家地理杂志摄影师的詹姆斯·巴洛格是对气候变化持怀疑态度的,但是,他通过对极端冰的调查,发现了我们不断变化的地球的不可否认的证据,他采用了一系列先进的时间推移相机捕捉到的变化足以证明全球的气候变化。在逐冰之旅上,他记录下了让人流连忘返的美丽的在运动中的冰山,然而让人失望的是,它们一直在以惊人的速度消失。

第85届 (2013)奥斯卡金像奖提名奥斯卡奖最佳原创歌曲

第28届 (2012)圣丹斯电影节获摄影奖提名