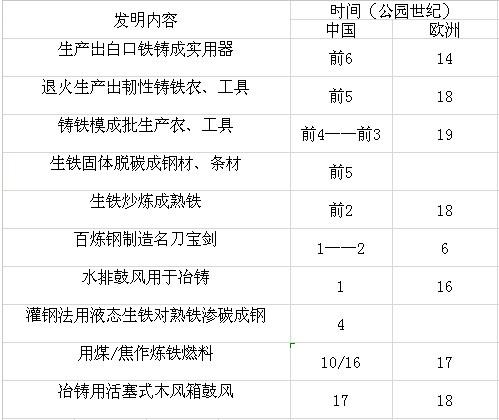

研究表明,中国在17世纪以前,至少有10项钢铁技术居世界领先地位。

(1)铸造技术。继青铜器之后,中国古代广泛使用了铸铁。只是在需要精细的饰物或大型高强度器件(如刀、剑、大锚)的情况下,才使用锻造器件。中国古代的铸师发展了一系列卓越的技术。

①陶范和铁范。中国和其他国家一样,铸造是从使用石范开始的,以后使用了铜范。商周青铜器大量使用陶范。它可以用母模复制,便于大量生产。模和范经过焙烧,比较坚固,为青铜器的铸造创造了优越的条件。中国铸造技术的先进性还表现在战国时期出现的用金属模制作铁范,然后利用铁范进行大规模生产。这一先进技术实现了产品的规范化和批量生产。

①陶范和铁范。中国和其他国家一样,铸造是从使用石范开始的,以后使用了铜范。商周青铜器大量使用陶范。它可以用母模复制,便于大量生产。模和范经过焙烧,比较坚固,为青铜器的铸造创造了优越的条件。中国铸造技术的先进性还表现在战国时期出现的用金属模制作铁范,然后利用铁范进行大规模生产。这一先进技术实现了产品的规范化和批量生产。

②叠铸。约在公元前2200年,西亚地区发明了一范多型,可以同时铸造若干器件的石范。中国甘肃玉门出土属于火烧沟文化的石范,已能同时铸造两个箭镞。战国时用这种方法铸造钱币,后来进一步发展成多层范片相叠,一次铸造多件的叠铸方法,这是继铸造生产规格化、批量化 后,进一步提高工效的重大发展。

后,进一步提高工效的重大发展。

③大型铸件。竖炉冶炼的强化,提高了液态金属的铸造温度;焙烧工艺的采用,提高了泥范的强度,为大型铸件的生产创造了条件。中国早在商代就铸造出了许多重量在百公斤以上的各种铜器。唐代以后又发展为铸造大型铸铁件。如铁镬(江苏扬州)、当阳铁塔(湖北当阳,分段铸造)、沧州铁狮(河北沧州)、铁人(河南登封、山西太原)等。到了明代出现了重达46.5吨的北京永乐大钟,和分段铸成体重重达76吨的河北正定铜佛。

(2)金属表面装饰技术。从春秋时期开始,各种金属表面装饰工艺进一步发展。

(2)金属表面装饰技术。从春秋时期开始,各种金属表面装饰工艺进一步发展。

①错金与鎏金。春秋中叶以后。开始在青铜器表面嵌镶色泽不同的金属如铜片,后来发展为凿有细纹和艺术化的文字(鸟篆),纹内嵌入金(银)丝的错金(银)技术。战国初期(公元前5世纪),中国发明了金(银)汞齐鎏金(银)的技术。在欧洲,这一技术见于公元前半世纪的记载。

②表面着色和氧化。中国最迟在战国初期,发明了将青铜器表面氧化成墨黑色的技术,或用以防锈或作为纹饰。湖北江陵出土的越王勾践剑,许多地方出土是吴王剑和吴国剑都有黑色花纹。秦汉时期有些箭镞、剑格也使用了这种技术。后来在铜器表面刻槽作画,槽中用鎏金(银)办法“走金”或“走银”;将表面着色制出著名的云南乌铜器。

(3)其他金属及其合金。

①白铜。原指铜镍合金。东晋常璩所著《华阳国志》记载:“螳螂县因而得名,出银、铅、自铜、杂药”。螳螂县在今天云南会泽巧家一带,附近东川产铜,四川会理力马河、青矿山有古镍矿遗址。此后,最迟在明代将金属锌加入铜镍合金得到似银合金。含铜40%~58%、镍7.7%~31.6%、锌25.4%~45%的合金被称为自铜或中国白铜。白铜出口到欧洲,后来由德国进行仿制,发展成为重要电阻材料,称为“德国银”(铜25%~50%,镍5%~35%,锌10%~35%)。

①白铜。原指铜镍合金。东晋常璩所著《华阳国志》记载:“螳螂县因而得名,出银、铅、自铜、杂药”。螳螂县在今天云南会泽巧家一带,附近东川产铜,四川会理力马河、青矿山有古镍矿遗址。此后,最迟在明代将金属锌加入铜镍合金得到似银合金。含铜40%~58%、镍7.7%~31.6%、锌25.4%~45%的合金被称为自铜或中国白铜。白铜出口到欧洲,后来由德国进行仿制,发展成为重要电阻材料,称为“德国银”(铜25%~50%,镍5%~35%,锌10%~35%)。

②铜砷合金。含砷高的铜砷合金色白,具有较好延性。李时珍(1518~1593年)、宋应星(1587~?)在著作中都记载用砷冶炼白铜。在此之前宋代已有可以解释为砷白铜的记载。

③锌的冶炼。中国在冶金上的另一贡献是金属锌的生产。中国在16418世纪已经向欧洲出口含锌99%的锌锭。20世纪70年代,云南、贵州和四川尚有古代流传下来的与《天工开物》所记载相似的炼锌方法的遗址。此方法的基本原理在世界各国一直应用到电解制锌法出现。

④胆铜法。汉初已有“曾(白)青得铁化为铜”的记载。即硫酸铜(曾青)与铁反应,可以析出铜。用此原料生产铜的方法称为胆铜法,在北宋得到广泛应用,并且有专著《浸铜要略》(已失传)。这种方法一直到现在还在应用。

④胆铜法。汉初已有“曾(白)青得铁化为铜”的记载。即硫酸铜(曾青)与铁反应,可以析出铜。用此原料生产铜的方法称为胆铜法,在北宋得到广泛应用,并且有专著《浸铜要略》(已失传)。这种方法一直到现在还在应用。

⑤牙用银膏。在牙科中应用银汞齐是中国古代冶金的又一成就。唐代《新修本草》(公元659年)记载银膏(银锡汞合金)可以硬化,并用以补牙。这种合金的制成当与魏晋南北朝炼丹有关。1826年在法国开始应用补牙合金,1833年传人美国。