文献学是在文献工作经验积累的基础上产生和发展起来的。为了收集、整理、交流和利用文献,就必须对文献的特点、生产方式和整理方法进行研究,从中总结出规律,从而逐渐形成了文献学。

中国

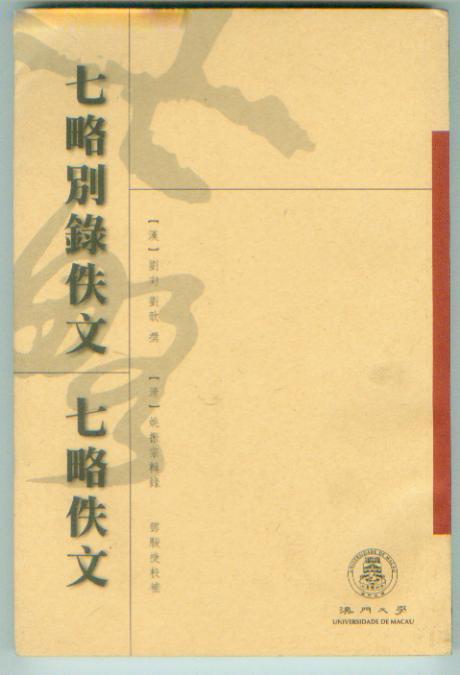

中国古代虽无“文献学”一词,但许多学者在开展学术研究的同时,进行了大量文献整理和研究工作;历代文献收藏家也积累了丰富的经验。从中国古代文献研究的情况来看,其内涵比较广泛,除研究一般的文献发展史外,还涉及文字的校订,版本的鉴别,对内容得失的评品及目录的编制等。如汉代刘向、刘歆父子校理群书,编制《别录》、《七略》是整理文献;郑玄为群经作注,也属整理文献。

中国古代虽无“文献学”一词,但许多学者在开展学术研究的同时,进行了大量文献整理和研究工作;历代文献收藏家也积累了丰富的经验。从中国古代文献研究的情况来看,其内涵比较广泛,除研究一般的文献发展史外,还涉及文字的校订,版本的鉴别,对内容得失的评品及目录的编制等。如汉代刘向、刘歆父子校理群书,编制《别录》、《七略》是整理文献;郑玄为群经作注,也属整理文献。

最早以专著形式系统讨论文献学的是南宋的郑樵。他在《通志·校雠略》中从理论上阐述了文献工作中的文献收集、鉴别真伪、分类编目、流通利用等问题。郑樵以后,系统研究文献学理论的是清代的章学诚,其著名观点是“辨章学术、考镜源流”,即要求在文献整理过程中要明确反映并细致剖析各种学术思想的发生、发展过程及相互关系等。但他和郑樵一样,都把这些工作称为“校雠学”。

最早以“文献学”作为书名的著作是郑鹤声、郑鹤春合著的《中国文献学概要》(1933),书中认为:文献学的基本内容是文献的结集、审订、讲习、翻译、编纂和刻印。张舜徽在《中国文献学》(1982)和王欣夫的《文献学讲义》(1986)则是研究中国古典文献学的专著,二书认为文献学就是版本学、校勘学(见校雠学)和目录学三者的结合。其中张舜徽还认为文献学就是校雠学。由于“文献” 这一概念在中国历史上有特定涵义,所以传统意义上的中国文献学实际上是以考证典籍源流为核心内容的中国古典文献学。

由于文献数量、内容、形式和载体的发展以及由此决定的文献工作的复杂性,古典文献学的研究内容已不能全面反映现代文献的实际和揭示其发展规律。因此,作为现代文献学,还必须研究现代文献及其规律。20世纪80年代以后,中国学者较多地借鉴和吸收西方国家文献研究的理论和方法特别是计量学方法,丰富了文献学的内容。80年代中期以后,专科文献学受到重视,专科文献检索与利用方面的著述大量问世。

西方

西方文献学也有较长的发展历史。但汉语“文献学”在西文中没有确切的对应词。例如 1807 年出现的英文bibliology一词是指研究图书历史及图书纸张、印刷等各方面内容的学科,在中国多译为“图书学”;1814年出现的bibliography一词除“目录学”和“文献目录”两个含义外,还指研究著作或出版物物质形态和版本流传等内容的学科,在中国也被译作“文献学”。现代西方文献学约形成于19世纪末20世纪初,是随着文献增长和文献整理的深入而形成的。documentation一词是1870年首先在法语中使用的,在英语中使用则稍晚几年。该词除用于商业外,还指利用文献提供、鉴定事实或例证。最早对documentation的词义进行研究的是比利时人P.-M.-G.奥特莱和H.-M.拉封丹。

西方文献学也有较长的发展历史。但汉语“文献学”在西文中没有确切的对应词。例如 1807 年出现的英文bibliology一词是指研究图书历史及图书纸张、印刷等各方面内容的学科,在中国多译为“图书学”;1814年出现的bibliography一词除“目录学”和“文献目录”两个含义外,还指研究著作或出版物物质形态和版本流传等内容的学科,在中国也被译作“文献学”。现代西方文献学约形成于19世纪末20世纪初,是随着文献增长和文献整理的深入而形成的。documentation一词是1870年首先在法语中使用的,在英语中使用则稍晚几年。该词除用于商业外,还指利用文献提供、鉴定事实或例证。最早对documentation的词义进行研究的是比利时人P.-M.-G.奥特莱和H.-M.拉封丹。

事实上,在20世纪上半叶documentation和bibliography是两个并存而通用的概念。1938年国际文献联合会(FID)将 documentation定义为:对人类各活动领域的文献的收集、分类和传播。此后,西方文献学家在此基础上有所发展,如S.C.布拉德福在《文献学(文献工作)》一书中认为文献学 (文献工作) 是搜集、分类和迅速提供所有形式的精神活动记录的技艺。而J.H.谢拉在《行动中的文献学》一书中则认为文献学研究的主要目的在于发展新的分析、组织与检索方法,以充分利用各种记录下来的知识。这些显然都是从文献处理的角度说明文献学和文献工作。该词的内涵已扩展为对文献的获取、组织、存储、检索和传播等,而广义的理解已近乎情报学。在中国,该词多被译作“文献工作”。

迄今为止,“文献学”在国际上尚无一个为各国普遍接受的定义。当代文献学的国际组织是国际文献联合会,该会于1895年成立于比利时的布鲁塞尔,原名国际目录学会,1931年改名为国际文献学会,1938年改为现名。其宗旨是通过国际合作推动文献工作的研究和发展,促进各学科领域中情报资料的组织、贮存、传播和评价。中国为其团体会员之一。该会的会刊为《国际文献联合会通报》月刊、《国际情报文献论坛》季刊。