研究消除谱线多普勒增宽的光谱学分支。这里只涉及非线性领域。提高光谱学的分辨率一直是光谱学家努力解决的课题之一。早期原子光谱的研究工作受到光谱仪的分辨本领的限制,使用了迈克耳孙干涉仪及法布里-珀罗干涉仪等灵敏仪器后,便有效地提高了测量光波波长的精密度。但是,对于很靠近的光谱线仍是分辨不开的,例如氢原子光谱中的巴耳末线的成分。

这并不是因 为干涉仪的性能不够完善,而是因为谱线不够细锐。谱线的宽度掩盖了它的细致结构。谱线增宽的一部分原因是自然宽度的增加,即使在最佳的观测条件下,光谱线也不是绝对单色的。其原因是原子的稳态并不是真正的稳态,原子被激发后,会在一定的时间内辐射能量,也就是说,处于激发态的原子总是要衰变的。激发态的这种有限寿命增大了谱线的自然宽度。

为干涉仪的性能不够完善,而是因为谱线不够细锐。谱线的宽度掩盖了它的细致结构。谱线增宽的一部分原因是自然宽度的增加,即使在最佳的观测条件下,光谱线也不是绝对单色的。其原因是原子的稳态并不是真正的稳态,原子被激发后,会在一定的时间内辐射能量,也就是说,处于激发态的原子总是要衰变的。激发态的这种有限寿命增大了谱线的自然宽度。

谱线的自然宽度给光谱学的分辨设置了一个限度。但是一直到激光器在光谱研究中得到应用之前,几乎无法达到这个限度,其原因是在气体样品中,谱线在更大的程度上为多普勒效应所增宽,寻常的光谱学技术无法有效地消除谱线的多普勒增宽,因而也就难于提高光谱学的分辨率了。

自1970年以来,激光光谱学技术得到了很快的发展,这种技术的成效之一是显著地提高了光谱学的分辨率,提高了几个数量级。激光光谱学方法能够有效地消除谱线的多普勒增宽。这些方法主要是饱和光谱学、偏振光谱学及双光子光谱学。

依 据激光的两种主要性质:窄的谱线宽度和高的强度。所使用的激光器多是连续波调频激光器,特别是染料激光器。在强激光光束中,气体原子吸收光子的速率超过了原子返回原始能级的速率,因而能够使吸收给定频率的光子的原子数目有所减少。这就是说,激光光束在道路上“扫除了”吸收这种频率的原子。当以相同频率的另一光束沿着同一道路通过气体样品时,就会发现气体原子对这种频率的光的吸收减少了。

据激光的两种主要性质:窄的谱线宽度和高的强度。所使用的激光器多是连续波调频激光器,特别是染料激光器。在强激光光束中,气体原子吸收光子的速率超过了原子返回原始能级的速率,因而能够使吸收给定频率的光子的原子数目有所减少。这就是说,激光光束在道路上“扫除了”吸收这种频率的原子。当以相同频率的另一光束沿着同一道路通过气体样品时,就会发现气体原子对这种频率的光的吸收减少了。

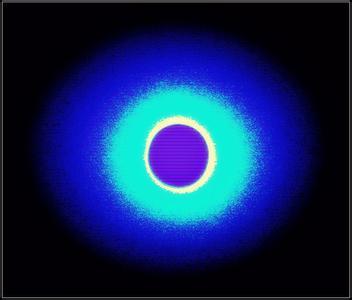

实际上,利用这种效应进行高分辨光谱学的研究时,是把调频激光器的光束分裂成一个强的饱和光束和一个弱的测试光束。所谓饱和光束,粗略地说,就是能够激发大数目的原子,使原子的激发呈现饱和状态。这两条光束沿着相同的路程通过气体原子样品,但它们的传播方向相反。当激光器的输出频率进行扫描并且正好调到原子能级跃迁的频率时,强的饱和光束便为一组特定的原子所吸收,这些原子在光束方向的速度分量为零。而在光束方向有速度分量的原子,由于多普勒效应,便不会吸收饱和光束中的光子。

饱和光束就使得选定的态上的原子数目减少,因而在测试光束通过原子样品时,相应地经受到了小的吸收。这种吸收的频率范围由于没有多普勒效应而很窄。如果激光光束的频率稍稍偏离于原子跃迁的频率,则两个光束便分别地和不同的原子发生相互作用,而不是像光束的频率恰好为原子跃迁频率时,两个光束和同一原子发生相互作用那样。因此,饱和光束对于测试光束的吸收便不起任何作用。由此可见,饱和光谱技术给出的测试光束信号的宽度很窄,几乎接近谱线的自然宽度。

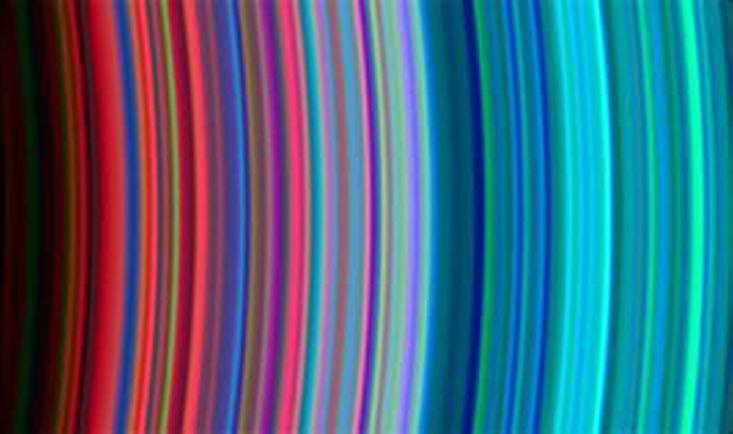

饱和光谱学技术是消除谱线的多 普勒增宽的有效方法之一,它的用途是很广的。例子之一是用来研究氢原子光谱的巴耳末α线的精细结构,研究的结果比以前的精度高得多。此外,在吸收光谱中首次观测到了2S┩与2P┩能级的兰姆移位。氢原子光谱的精细结构的精确数据提高了里德伯常数的精度。根据这种研究所确定的里德伯常数。

普勒增宽的有效方法之一,它的用途是很广的。例子之一是用来研究氢原子光谱的巴耳末α线的精细结构,研究的结果比以前的精度高得多。此外,在吸收光谱中首次观测到了2S┩与2P┩能级的兰姆移位。氢原子光谱的精细结构的精确数据提高了里德伯常数的精度。根据这种研究所确定的里德伯常数。

也是消除光谱线多普勒增宽的一种好方法。这种技术于1974年首先见诸报道。在这种技术中,一束光由反射镜沿着原路线反射回去,从而它们沿着相同的光轴向相反方向传播,叠加后成为驻波。气体样品便放置在驻波场中。如果把激光光束的频率调到所选定的原子跃迁频率的一半时,在一定的条件下,同光束发生相互作用的每一个原子会同时地从两个相反方向传播的光束中各吸收一个光子。