法律与文学有着千丝万缕的联系。二者都涉及解释、叙事、阅读、书写、表达,都是语言、故事、人类经验的交汇之所。从古典著作中,我们就可以看到法律与文学形影相随。例如中国古典名剧《窦娥冤》,还有施公案、包公案、彭公案、狄公案等一类侦探公案小说。莎士比亚也有涉及法律的戏剧,如《威尼斯商人》。另外,许多文学家原本就具有法学教育的背景,如歌德、托尔斯泰、徐志摩都是法学院的毕业生;巴尔扎克也受过法律训练,并在公证人事务所工作一段时间;莫里哀、福楼拜、伏尔泰等年轻时代都学习过法律。

仅从研究对象来说,我们现在常说要以人为本,法律要以人为本,文学也要以人为本。

不难看出,法律主要是规范人在社会中的行为,规范人的什么行为是违法,什么行为是犯罪;什么话可以说,什么话不能乱说;什么事情可以去做,什么事情坚决不能去做;文学则是研究人的学问,是怎样去写人、探索人和感化人的学问,是塑造人物形象的手段和行为方式。尽管二者思维方向不同,但割不断它们的关联。

人们一般习惯于将“法律与文学”分为两支:“文学中的法律”和“作为文学的法律”。“文学中的法律”将文学名著看作是发现法律价值、意义和修辞的媒介,其倡导者认为,文学名著有助于理解一般性的法律问题,如复仇、罪、罚等;莎士比亚、狄更斯、卡夫卡、加缪等人的法律小说也是律师和法官们良好的读本,它们有助于增强法律家的“法律文学感”。

记得以前看过一篇文章,是一位检察官的亲身经历。他写自己曾接触过一个女性犯罪嫌疑人,在初查、侦查过程中,他数次叫这位嫌疑人去检察院接受询问,时间短的要一个上午或者一个下午,时间长的...

法律没有故事不行,可以说一个案件就是一个牵肠挂肚、离奇神秘、扣人心弦的故事。故事就像粗壮的树干,情节就是故事的枝桠。法律没有情节,就构不成案件,没有案件的发生,法律何用?文学也需要精彩的故事,需要情节,它们有着相同之处:都以生活为素材,生活中到处可见的伦理、道德、秩序、正义、理性、规则、契约、命令、逻辑、复仇、犯罪、贪污、偷盗、通奸、离婚、自杀、谋杀、遗产等等,都是广义上的法律范畴,也同时为文学所采用。冯象先生曾说,法律和文学有相似的社会功能:两者都涉及叙事、阅读、书写,都是语言、故事、人类经验的合成,只不过表现和运作方式不同罢了。文学创作强调形象思维和“叛逆”精神。法律则讲究妥协合作,更加实际。

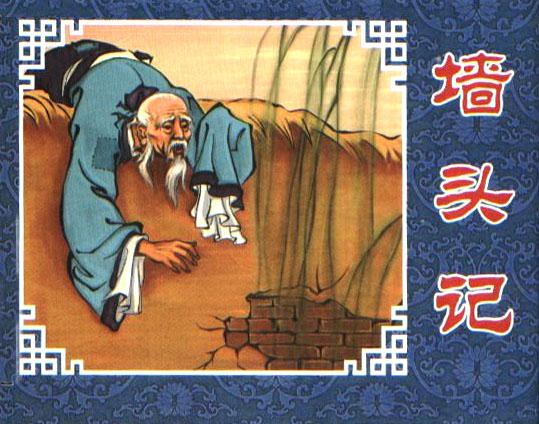

正是因为文学 以情为本,具有神秘性、模糊性,而法律是行为规则,追求明确、稳定性;文学追求个性化,总爱冲破既定规则的约束,而法律是公意体现,追求普遍性,强调既定规则的稳定性。虽然许多人认为法律与文学存在矛盾,但关注人性、以人为本,这应该是文学和法学的共同之处。文学对于正义的崇尚,对于邪恶的鞭挞,也是和法律精神相通的。只有在深刻参悟人性的前提下,制订出来的法律规范才是切合人民意志的。文学关注人,法律同样关注人。那是一件赡养纠纷案件,案情非常简单,关于一个七十多岁的老人和四个不孝的儿子,不孝的原因竟仅仅缘自“儿子们”相互攀比结婚时老人提供了不同的房子。令我惊奇的是,在半天的庭审中,说理与调解竟占据了绝大部分的时间,老院长不仅分析了“儿子们”各自结婚时的经济水平与老人投入比例,甚至还讲了《墙头记》和《补瓢》这两个有关孝道的戏剧故事。最终案件调解了,“儿子们”搀扶着老人回了家。我忽然感受到,法律的条文是简约和平实的,而适用这个条文,却需要一种强烈火的人文情感的支撑。一个事实清楚、法律关系明确的案件,作出判决轻而易举,而真正让老人从法律中得到温情与幸福,需要司法者有对法律更深层次的理解,也许是一种对人性的理解。

以情为本,具有神秘性、模糊性,而法律是行为规则,追求明确、稳定性;文学追求个性化,总爱冲破既定规则的约束,而法律是公意体现,追求普遍性,强调既定规则的稳定性。虽然许多人认为法律与文学存在矛盾,但关注人性、以人为本,这应该是文学和法学的共同之处。文学对于正义的崇尚,对于邪恶的鞭挞,也是和法律精神相通的。只有在深刻参悟人性的前提下,制订出来的法律规范才是切合人民意志的。文学关注人,法律同样关注人。那是一件赡养纠纷案件,案情非常简单,关于一个七十多岁的老人和四个不孝的儿子,不孝的原因竟仅仅缘自“儿子们”相互攀比结婚时老人提供了不同的房子。令我惊奇的是,在半天的庭审中,说理与调解竟占据了绝大部分的时间,老院长不仅分析了“儿子们”各自结婚时的经济水平与老人投入比例,甚至还讲了《墙头记》和《补瓢》这两个有关孝道的戏剧故事。最终案件调解了,“儿子们”搀扶着老人回了家。我忽然感受到,法律的条文是简约和平实的,而适用这个条文,却需要一种强烈火的人文情感的支撑。一个事实清楚、法律关系明确的案件,作出判决轻而易举,而真正让老人从法律中得到温情与幸福,需要司法者有对法律更深层次的理解,也许是一种对人性的理解。

从“情”这一点不难看出,法律与文学有着不可忽视的相同的感情层次。文学有种内在的能够被人们所认可的共同的价值理念:对正义的伸张。惩恶扬善是人类心灵深处的美好愿望,也是人类对于法律所寄予的厚望。优秀的文学恰到好处的表现出了法律对正义的追求,而且因其浓郁的文学色彩及浅显易懂的方式而更易于为大众所理解和接受。可以想象艰涩难懂的法典与引人人胜的文学故事何种更具有普遍传播性。文学化的法律正义更容易让普通的民众所接受并得到认同和理解。 在中国的古代文学作品中,尤其是在明清小说中凡涉及法律诉讼活动的各种案例,其结局几乎都是皆大欢喜的大团圆:犯罪分子和贪官污吏受到法律制裁,源于得到平反昭雪,当事人和清官的善行得到相应的表彰与回报—升官、发财、长寿、子孙满堂、荣华富贵、有情人皆成眷属等等。显然应和了中国人对于正义的追求。而封建专制下中国人所希望的正义表现,则表现为好人好报,恶人恶报的因果正义。从文学的情感中培养法律的感觉,有了“法律文学感”,可能就更容易去解读法律,解读法律现象;就会深刻地明白“收容遣送制度”、“撞了白撞”是缺人性关怀的“恶法”,免不了被废除的命运;就会理解人的思想为什么要比法律条文复杂的多,为什么要在司法中注重说理与调解;就会理解法律的设计为什么要处处体现对权利的尊重,为什么要提倡人性化的执法与司法。我们才能在法律的道路上渐行渐远。 文学与法律具有剪不断理还乱的复杂关系。作为法律人,也许不应仅仅关注法律本身,不应把条文视为一种简单符号,不应使思维机械与平面化,不应让自己的思想停留在技术层面。功夫在诗外。也许只有从文学中汲取营养,才能真正理解法律蕴涵的人性光芒。在自己的背包时常带上两本书:一本关于法律,一本关于文学。

在中国的古代文学作品中,尤其是在明清小说中凡涉及法律诉讼活动的各种案例,其结局几乎都是皆大欢喜的大团圆:犯罪分子和贪官污吏受到法律制裁,源于得到平反昭雪,当事人和清官的善行得到相应的表彰与回报—升官、发财、长寿、子孙满堂、荣华富贵、有情人皆成眷属等等。显然应和了中国人对于正义的追求。而封建专制下中国人所希望的正义表现,则表现为好人好报,恶人恶报的因果正义。从文学的情感中培养法律的感觉,有了“法律文学感”,可能就更容易去解读法律,解读法律现象;就会深刻地明白“收容遣送制度”、“撞了白撞”是缺人性关怀的“恶法”,免不了被废除的命运;就会理解人的思想为什么要比法律条文复杂的多,为什么要在司法中注重说理与调解;就会理解法律的设计为什么要处处体现对权利的尊重,为什么要提倡人性化的执法与司法。我们才能在法律的道路上渐行渐远。 文学与法律具有剪不断理还乱的复杂关系。作为法律人,也许不应仅仅关注法律本身,不应把条文视为一种简单符号,不应使思维机械与平面化,不应让自己的思想停留在技术层面。功夫在诗外。也许只有从文学中汲取营养,才能真正理解法律蕴涵的人性光芒。在自己的背包时常带上两本书:一本关于法律,一本关于文学。