《倾城之恋》

《倾城之恋》是张爱玲所有作品中以喜剧收场的作品,虽然它不是张爱玲最有名的,但是却是我最喜爱的。它没有其它作品中写女人勾心斗角,为爱伤神的悲凉,它演绎的是一场缠绵的爱恋,曲折的故事情节又给了我们很多感触。

《倾城之恋》是张爱玲所有作品中以喜剧收场的作品,虽然它不是张爱玲最有名的,但是却是我最喜爱的。它没有其它作品中写女人勾心斗角,为爱伤神的悲凉,它演绎的是一场缠绵的爱恋,曲折的故事情节又给了我们很多感触。

小说是从离婚后的自流苏在大家庭中难堪处境开始落笔的,作品以她的行踪为发展线索,也是以她为视角展开叙述的。如果归纳一下流苏的人生轨迹,可以概括为:离婚—回家—再嫁。流苏的第一次婚姻是旧式婚姻,她因无法忍受丈夫的所作所为,愤而与他离婚。经历了一次失败的婚姻,身无分文的她,在亲戚间备受冷嘲热讽,看尽世态炎凉。偶然认识了多金潇洒的单身汉范柳原,便拿自己当做赌注,远赴香港,博取范柳原的爱情,要争取一个合法的婚姻地位。两个情场高手斗法的场地在浅水湾饭店,原本白流苏似是博输了,但在范柳原即将离开香港时,日军开始轰炸浅水湾,范柳原折回保护白流苏,在生死交关时,两人才得以真心相见,许下天长地久的诺言。我们也许会为流苏的结局暗暗欢喜,至少也算是如愿以偿了。但尘埃落定,细细想来,却又生出一丝苍凉的哀伤,整个过程中,流苏得到的只是婚姻,却没有爱情。流苏是如此,现实生活中的女性又何尝能摆脱这样的命运,在几千年来的传统思想中,爱情从来都只被看成是换取物质的筹码,把自己的一生押在一个经济尚好的男人身上,这就是一个悲哀女性形象的真实写照。正如谢有顺先生所言:“一个缺乏爱情的时代是没有指望的,令人不安的;在爱情的意义得到确立以前,人存在的意义不可能提前实现。是爱,为这个世界带来了希望;是爱,为今天的人类挽回了尊严,使之不至于像动物那样活着。” 从这点上我们就不得不承认张爱玲是一位有前瞻性的作家,她不仅塑造出了这样一位具有生命力的说不尽的形象,还写出沪港大都会中已呈颓势的陈旧生活、道德观念以及在金钱利害关系下男女婚姻的境况,揭示出金钱令女性沦为商品、又令她们成为商品的推销者的可悲处境。所以,骨子里充满同情的张爱玲选择在这段爱情故事里安排一场突如其来的战争,她想要通过这场战争,促使男女主人公抛弃各自的防范意识,真正地走到一起,从而完成一场真正意义上的婚恋。在文章的最后,流苏也终于明白了来香港第一夜柳原在浅水湾边上那堵高墙下对她说的那一番话。她清楚地看到了“在这动荡的世界里,钱财,地产,天长地久的一切,全不可靠。靠得住的只有她腔子里的这口气,还有睡在她身边的这个人”。仅仅就在那一刹那人类的情爱才得以焕发出活力。所以流苏“突然爬到柳原身边,隔着他的棉被,拥抱着他”,而柳原也“从被窝里伸出手来握住她的手”。那一刻他们真心相对了,彼此看到了永恒的真爱。然而,一场婚恋的促成却要一座大都市的颠覆。在这大团圆“喜剧”的背后,充满了女主人公命运的悲凉氛围。 张爱玲自己本人就是爱情的受伤者。她经历过两个男人,然而他们都带给她伤害。她的第一个丈夫伤了她的心。第二个丈夫在婚前剥夺了她做母亲的权利和乐趣,坚决逼她堕胎。每次读她的文字都会心痛着,这样一个聪明的女子不应该受到这样的亏欠和辜负。这使得我得以贴近她思想的轨迹和文字的脉络,明白她的小说何以如此悲情,更明白为什么她最喜欢的词是荒凉。在张爱玲看来,所谓言情,不过在讲一场风花雪月的传奇,无情的言情。

从这点上我们就不得不承认张爱玲是一位有前瞻性的作家,她不仅塑造出了这样一位具有生命力的说不尽的形象,还写出沪港大都会中已呈颓势的陈旧生活、道德观念以及在金钱利害关系下男女婚姻的境况,揭示出金钱令女性沦为商品、又令她们成为商品的推销者的可悲处境。所以,骨子里充满同情的张爱玲选择在这段爱情故事里安排一场突如其来的战争,她想要通过这场战争,促使男女主人公抛弃各自的防范意识,真正地走到一起,从而完成一场真正意义上的婚恋。在文章的最后,流苏也终于明白了来香港第一夜柳原在浅水湾边上那堵高墙下对她说的那一番话。她清楚地看到了“在这动荡的世界里,钱财,地产,天长地久的一切,全不可靠。靠得住的只有她腔子里的这口气,还有睡在她身边的这个人”。仅仅就在那一刹那人类的情爱才得以焕发出活力。所以流苏“突然爬到柳原身边,隔着他的棉被,拥抱着他”,而柳原也“从被窝里伸出手来握住她的手”。那一刻他们真心相对了,彼此看到了永恒的真爱。然而,一场婚恋的促成却要一座大都市的颠覆。在这大团圆“喜剧”的背后,充满了女主人公命运的悲凉氛围。 张爱玲自己本人就是爱情的受伤者。她经历过两个男人,然而他们都带给她伤害。她的第一个丈夫伤了她的心。第二个丈夫在婚前剥夺了她做母亲的权利和乐趣,坚决逼她堕胎。每次读她的文字都会心痛着,这样一个聪明的女子不应该受到这样的亏欠和辜负。这使得我得以贴近她思想的轨迹和文字的脉络,明白她的小说何以如此悲情,更明白为什么她最喜欢的词是荒凉。在张爱玲看来,所谓言情,不过在讲一场风花雪月的传奇,无情的言情。

我们追求爱情,但是又害怕爱情带来的伤害。《倾城之恋》并不是一场唯美的爱情,它里面也参杂金钱,欲望。但是我们还是需要这样的爱情,历经风雨终于知道,你是我唯一想要携手一生的人。

《简爱》

《简爱》这是一部带有自转色彩的长篇小说,是英国十九世纪著名三姐妹作家之一的夏洛蒂*勃朗特所著。这是一本用自己的心与强烈的精神追求铸炼成的一本书,含着作者无限的情感和个性魅力,为女性赢得了一片灿烂的天空。

《简爱》这是一部带有自转色彩的长篇小说,是英国十九世纪著名三姐妹作家之一的夏洛蒂*勃朗特所著。这是一本用自己的心与强烈的精神追求铸炼成的一本书,含着作者无限的情感和个性魅力,为女性赢得了一片灿烂的天空。

主人公简爱身材瘦小,相貌平凡,无金钱、无地位,却有着不平凡的气质和非常丰富的情感世界。她在生活的磨练中,抛弃了女性天生的懦弱与娇柔逐渐养成了坚强独立的个性。她不会在表兄残暴面前甘心被辱,而是据理力争。即使结果不尽人意,却始终如一没有低头;在魔鬼般冷酷的布洛克尔赫斯先生的折磨下,她不会表现出任何恐惧,而是从容的扛下来,独立坚强的活下来。读《简爱》,我为幼年的她所受到的虐待而悲愤,感同身受般的体会着简爱那幼小敏感的心灵所受的伤害。我也为简爱而倾倒。喜欢她在地位比她高的所谓上流社会人士面前表现出的那种不卑不亢的态度,喜欢她在面对爱时表现出的的那种自尊自强的精神,心中不禁感叹在距离她所处的年代进步了二百年的现代,又有几个女子有勇气为了自己的尊严而对一个心爱又富有的男子说不呢?简爱就可以!在她的身上时刻闪现着一种独立人格的壮美与崇高!

“你以为,就因为我穷,低微,不美,我就没有心,没有灵魂吗?我跟你一样有灵魂,也完全一样有一颗心。要是上帝也赐予我美貌和财富的话,我也会让你难以离开我,就像我现在难以离开你一样!” 每次读《简爱》的时候,都会被这段话所震撼。正如爱德华所说的,简“如一只发疯的鸟儿拼命撕掉自己的羽毛。”这是一种强烈的自我释放,一种悲与爱交织起来的“支配一切、战胜一切、压倒一切”的力量。她在用自己的语言和行动表明:自己有权平等地追求一份属于自己的爱情。她不美、卑微,却以自己的独特气质吸引着所有的人。两性之间是平等的,女子必须有独立的人格,自尊自爱,不依附于其他人才可以赢得别人的尊重和热爱,才会有真正的幸福。爱情须以平等和互相独立作为基础,不是一味地接受对方的给予。假若简爱选择留下,甘心当个无名无分、近乎情妇的妻子,罗切斯特会像当初那样痴爱着她吗?他爱的是不卑不亢、自尊自重的简爱,不是一个躲在他怀中只懂得接受疼爱的女子!简爱是一代又一代的女性心中最平易近人的偶像,她不会难以靠近,她的影子飘散在我们的周围,以她为准则,大家都可以生活的自信坦荡,都可以沿着命运给予的线索找到自己真正的幸福所在。

每次读《简爱》的时候,都会被这段话所震撼。正如爱德华所说的,简“如一只发疯的鸟儿拼命撕掉自己的羽毛。”这是一种强烈的自我释放,一种悲与爱交织起来的“支配一切、战胜一切、压倒一切”的力量。她在用自己的语言和行动表明:自己有权平等地追求一份属于自己的爱情。她不美、卑微,却以自己的独特气质吸引着所有的人。两性之间是平等的,女子必须有独立的人格,自尊自爱,不依附于其他人才可以赢得别人的尊重和热爱,才会有真正的幸福。爱情须以平等和互相独立作为基础,不是一味地接受对方的给予。假若简爱选择留下,甘心当个无名无分、近乎情妇的妻子,罗切斯特会像当初那样痴爱着她吗?他爱的是不卑不亢、自尊自重的简爱,不是一个躲在他怀中只懂得接受疼爱的女子!简爱是一代又一代的女性心中最平易近人的偶像,她不会难以靠近,她的影子飘散在我们的周围,以她为准则,大家都可以生活的自信坦荡,都可以沿着命运给予的线索找到自己真正的幸福所在。

而在当今的现实世界里,人们都疯狂的似乎为了金钱和地位而淹没爱情。在穷与富之间选择富,在爱与不爱之间选择不爱。很少有人会像简这样为爱情为个体的人格尊严抛弃所有,而且义无反顾。也许当人们穷得只剩下钱时,他们会去追求“真爱“。可被铜臭熏过的精神还配拥有真爱吗?也许到了化繁为简返朴归真的时候了。在追求物质生活的时候,应该在生活中灌注一些真情和温情,追求一份本真的温馨、和谐和宽容。让我们也追求全心付出的感觉,不计得失的简化的感情。纯净的像一杯水,缓缓地洒落人间。

从世俗的喧嚣浮华中脱离出来,静下心来细细地品读《简爱》。让我感到简爱就是一个童话,她让我们相信,拥有了独立人格并可以自尊、自爱、自立、自信的女子,即使是一株野百合,也会有自己的骄傲,也会找到属于自己的永远的春天。

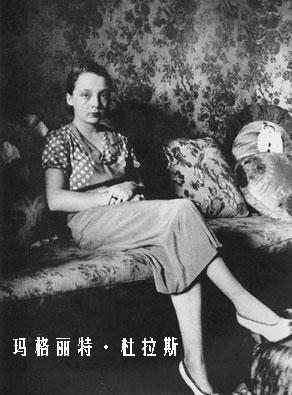

《情人》

开端:“我已经老了,有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来。他主动介绍自己,他对我说:”我认识你,永远记得你。那时候,你还年轻,人人都说你很美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容”。

开端:“我已经老了,有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来。他主动介绍自己,他对我说:”我认识你,永远记得你。那时候,你还年轻,人人都说你很美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容”。

结尾:“战后许多年过去了,经历几次结婚,生孩子,离婚,还要写作……他给她打来电话。是我。她一听那声音,就听出是他。他说:我仅仅想听听你的声音。她说:是我,你好。他是胆怯的,仍然和过去一样,胆小害怕。突然间,他是声音打颤了。听到这颤抖的声音,她猛然在那语音中听出那种中国口音。他知道她已经写作,他曾经在西贡见到她的母亲,从她那里知道她在写作。对于小哥哥,既为他,也为她,他深感悲戚。后来他不和她在说什么了。后来他把这意思也对她讲了。他对她说,和过去一样,他依然爱她,他根本不能不爱她,他说他爱她将一直爱到他死。”

杜拉斯把整个故事象蛋糕一样切成一小块一小块,每一小块又成了一块完整的蛋糕,依然简致恰到好处;在小说的开头就已经是结尾了,她把它写得就象一切风波已经归于平静后的某段思绪,表象之下暗藏杀机,一下子就把读者的情绪拉进了她的陷阱。而结尾部分似乎又在预示着某种开端,恰恰确是到了真正的结局:记忆深处早已归于平静的爱情突然在暮年的岁月乍现光芒随即转瞬即逝,犹如走到尽头的流水与平静的岸相遇,激起瞬间的波浪。

有了那些所谓的“波浪”,就有了杜拉斯笔下的这个故事。故事发生在越南西贡,那里一年四季都是夏天,那时的太阳总是夺目的“人们常常说我是在烈日下长大,我的同年是在骄阳下度过的……”在阳光下的一切事与物都显得分外分明,一切实体上面总是附着个明晃晃的虚影,好像处于真实与虚幻之间的状态。我想,这也是这篇小说是建立在回忆的基础上的缘故吧。好像是炎热让很多事情缺少了某种理智,于是爱欲几乎成为爱情的惟一代名词,猛烈撞击下的两具总是求索总是不能满足的灵魂,还有空白,越是填补就越空虚,只能是两败俱伤。

杜拉斯的笔触总在写实和浪漫之间摇摆。她笔下的爱情犹如烈酒般让人迷醉,但是对于切身体会之下的作者本人来说,原本就不是烈酒,它不能浅尝即止,它是毒药,一旦喝它,就不能再停止。最终男女主角都呈现出一种“久毒不伤身”的征候,因为是毒也是药,解毒的惟一途径就是继续喝下毒药。他根本不能不爱她,对她来说也是同样的。

杜拉斯的笔触总在写实和浪漫之间摇摆。她笔下的爱情犹如烈酒般让人迷醉,但是对于切身体会之下的作者本人来说,原本就不是烈酒,它不能浅尝即止,它是毒药,一旦喝它,就不能再停止。最终男女主角都呈现出一种“久毒不伤身”的征候,因为是毒也是药,解毒的惟一途径就是继续喝下毒药。他根本不能不爱她,对她来说也是同样的。

十几岁的少女,对于生活缺少经验的年龄,因为没有经验,所以才不放过任何生活隐秘处的欢愉。爱情之神秘在于它的发生与人的经验多寡与否无绝对关系,该发生的理所当然发生了。孱弱的身体下每次承受的,我们可以想像那种烈度。而这种强烈的爱使得她与“情人”的每一次相会都是最后一次,都是世界末日,都是结局与开端的完美统一。

如果说爱情犹如战争,那么怎么处理战争过后遗弃的战场?

中国情人,母亲,我,大哥,二哥,海伦·拉戈奈尔(她的同学),故事里牵扯到的人物寥寥无几,但是在时间的跨度——人的一生----和空间的维度上盘缠交错,杜拉斯没有遵循任何既定的顺序,一切都好像是打乱掉又重新拼装的(很多人第一遍读它时似懂非懂的原因在此吧)。故事里没有太明确的情节,主要线索有两条:一条是我和“中国情人”(他在书里甚至都没有名字)在理性崩溃的边缘上令人膛目舌结的爱情;另一条是围绕“我”的家庭所发生的跨越几十年的种种变故:家道败落,母亲的偏执,大哥的恶劣行径,小哥的死,搬家,从越南到法国,写得如自传一般,却压根没有自传体的写实风格在内。在作者的有意安排下——现在可以看出第二条主线的别有用心了,爱情就是爱情。她揭示了这种爱:它与时间与空间无关,与这个世界的客观变化无关,它就在那里,一直存在。小说的开头和结尾便由此遥相呼应。“这个形象,我是时常想到的,这个形象,只有我一个人能看到,这个形象,我却从来不曾说起。它就在那里,在无声无息之中,永远使人为之惊叹”。

全书短短不到100页(翻译成中文后),但是看这样的小说需要特别小心也特别迷人的一点是,故事本身并不重要,只要那种体验,这是小说,是爱情小说,不仅仅是爱情小说,它是另一种人生。“根本不能不爱”的人生。