第二次世界大战(又常被简称为二次大战、二战等)是一次自1939年至1945年所爆发的全球性军事冲突,整场战争涉及到全球绝大多数的国家以及所有的大国,最终分成了两个彼此对立的军事同盟─同盟国和轴心国。 这次战争是历史上最大规模的战争,整整有超过1亿多名军事人员被动员并参与这次军事冲突。主要的参战国纷纷宣布进入总体战状态,几乎将自身国家的经济、工业和科学技术应用于战争之上,同时也将民用与军用的资源合并以方便统筹规划。而包括有南京大屠杀和犹太人大屠杀以及在战争中日军对中国军民进行细菌战以至美国对日本首次使用原子弹等事件,使得第二次世界大战也是自有纪录以来涉及最多大规模民众死亡案例的军事冲突,全部总计便将近有5,000万至7,000万人因而死亡,这也让第二次世界大战成了人类历史上死亡人数最多的战争。

这次战争是历史上最大规模的战争,整整有超过1亿多名军事人员被动员并参与这次军事冲突。主要的参战国纷纷宣布进入总体战状态,几乎将自身国家的经济、工业和科学技术应用于战争之上,同时也将民用与军用的资源合并以方便统筹规划。而包括有南京大屠杀和犹太人大屠杀以及在战争中日军对中国军民进行细菌战以至美国对日本首次使用原子弹等事件,使得第二次世界大战也是自有纪录以来涉及最多大规模民众死亡案例的军事冲突,全部总计便将近有5,000万至7,000万人因而死亡,这也让第二次世界大战成了人类历史上死亡人数最多的战争。

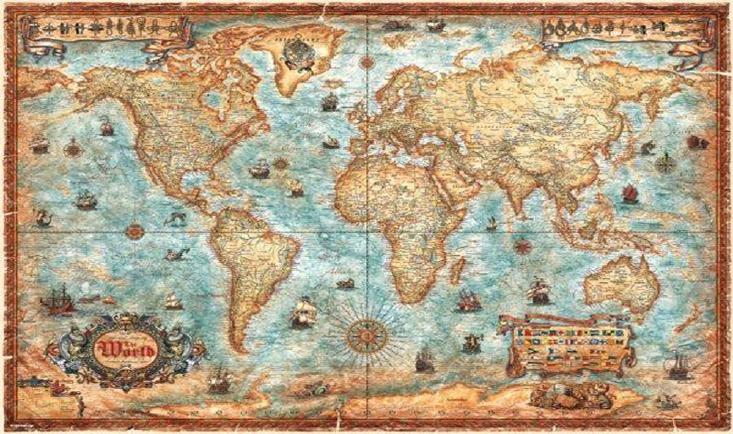

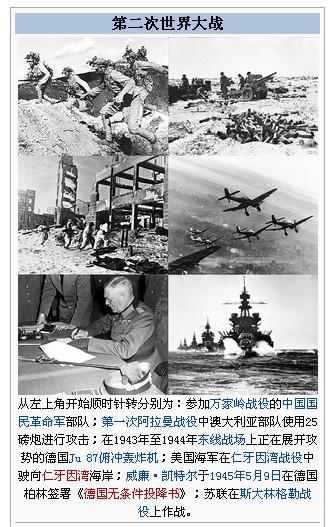

尽管早在1937年时,日本便与中国爆发了中国抗日战争[7]。不过大多数人仍多把第二次世界大战的爆发定为1939年9月1日德国入侵波兰开始,这次入侵行动随即导致以英国为首的大英帝国与法国向德国宣战。然而德国在入侵波兰后开始着手尝试在欧洲建立一个大帝国,自1939年末期到1941年初期为止,发动一连串战争并借由条约的签署使得德国几乎占领了欧洲绝大部分的地区,而名义上保持中立的苏联在和德国签订《德苏互不侵犯条约》后,也陆续占领或者吞并了其在欧洲边界的邻近6个国家,在这之中也包括第二次世界大战爆发时时所占领的波兰领土。英国以及英联邦的成员国则坚持持续与轴心国继续作战,并分别在北非和大西洋海上发生多起军事冲突,而这也使得英国成了欧洲地区少数仍能继续反抗德军入侵的主要武力之一。1941年6月,欧洲的轴心国集团决定联合入侵苏联领土,这次攻势也开始了人类历史上规模最大的地面战争爆发,但也在之后让原本几乎统辖整个欧洲地区的轴心国被迫投入大量军力来维持作战优势。到了1941年12月,已经加入轴心国的大日本帝国为了能够在亚洲及太平洋地区获得领导地位,陆续袭击位在太平洋的美国统辖地区和座落于与中南半岛的欧洲殖民地,很快地于西太平洋和东亚战区获得了主导权。

到了1942年时日本开始在一系列的海战中战败,位于欧洲的轴心国也陆续于北非战役以及斯大林格勒战役中节节败退,这些都迫使轴心国停下进攻的脚步。1943年时,意大利法西斯政权在西西里岛战役中面对同盟国部队严重失利,另一方面德军在库尔斯克会战战败后失去对于东欧的领导地位,同时美国也在太平洋战区中获得了一连串的胜利,自此轴心国集团逐渐失去主导权并开始尝试将布署于各地的前线部队进行战略性的撤退。到了1944年时,盟军决定登陆法国以开辟第二战场,而苏联除了成功收复过去被占领的领土外,也开始转往侵略德国与其同盟国家的土地。在苏联和波兰部队共同攻入柏林后,第二次世界大战欧洲战区最终在1945年5月8日德国无条件投降的情况下宣告结束。而另一方面美国在1944年和1945年成功击败了日本海军部队并陆续占领了数个重要的西太平洋岛屿,这使得日本列岛面临随时会被同盟国部队入侵的危机之中。最后在美军分别于广岛市和长崎市投下原子弹并造成大量日本平民死亡后,1945年8月15日日本跟进宣布愿意接受无条件投降的条件,而随着亚洲战事的停息也意味着第二次世界大战正式结束。

1945年时第二次世界大战以同盟国胜利宣告结束,然而二次大战也改变了往后世界的政治版图和社会结构,特别是战败的轴心国集团被迫接受同盟国的安排。1945年10月24日联合国亦宣告成立,期望能够促进各国合作并防止未来的军事冲突;同时战胜的同盟国也纷纷在联合国各个机构中担任重要职位,特别是以美国、苏联、中国、英国和法国5个国家为首成立联合国联合国安全理事会的常任理事国[8]。然而第二次世界大战的结束也促使美国和苏联二者成为彼此对立的超级大国,并在战争结束后展开了长达46年的冷战局势。与此同时过去各个欧洲大国的影响力则逐渐下降,促使各个亚洲与非洲殖民地出现非殖民化的运动,陆陆续续有许多地方宣告独立。而为了面对战争所带来的破坏,各个国家也开始为自身的产业推出振兴经济措施;另外为了能够稳定各国之间的外交关系,欧洲也开始推动欧洲一体化的目标。

第二次世界大战的影响

人员伤亡

有关战争所导致的总伤亡人数各方估计皆不相同,因为很多人在因故死亡后并没有留下相关记录。绝大多数资料估计大约有6,000万人在战争中丧生,其中包括约有2,000万名士兵和4,000万名平民,其中许多平民分别死于传染病、饥饿、大屠杀、轰炸和蓄意的种族灭绝政策[295][296]。

有关战争所导致的总伤亡人数各方估计皆不相同,因为很多人在因故死亡后并没有留下相关记录。绝大多数资料估计大约有6,000万人在战争中丧生,其中包括约有2,000万名士兵和4,000万名平民,其中许多平民分别死于传染病、饥饿、大屠杀、轰炸和蓄意的种族灭绝政策[295][296]。

根据估计损失最大的苏联在战争中失去将近2,700万人,其中包括有8,70万名军事人员和1,900万名平民丧生[297]。其中因军事行动而丧生最多的民族则是5,756,000人逝世的俄罗斯人,稍后排名第二名的民族则是损失1,377,400人的乌克兰族[298],平均每四名苏联公民便有一人在第二次世界大战中丧生或者击伤[299]。另一方面德国最终则损失530万名军事成员,其中绝大多是于东线战场和在德国最后几场战役中丧生[300]。

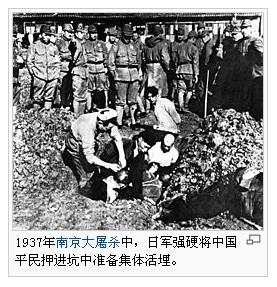

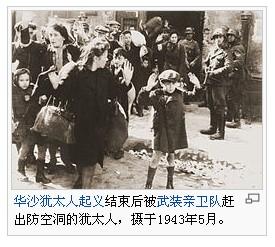

而以第二次世界大战的伤亡比例来说。轴心国集团其丧生人数大约有15%,而剩余的85%则是同盟国部队的丧生人数;在这之中主要是苏联和中国的人民,其中许多人是由于德国和日本部队于被占领土实施的战争罪行所导致的。根据估计大约有1,100名至1,700万名平民直接或者间接死于纳粹思想的政策中[301][302],其中包括大约有600万名犹太人因而遭遇系统性的种族灭绝式大屠杀,另外还有500万名罗姆人、同性恋者、斯拉夫人以及其他种族与少数族群也遭到杀害[303]。 此外南斯拉夫乌斯塔沙则与轴心国集团合作杀害大量作为少数民族的塞尔维亚人、罗姆人和犹太人,而在战争结束后克罗地亚平民则对此展开报复[304]。另外大约有300万名到1,000万名中国平民则是在日本占领地区下遭到部队杀害[305],在这之中最有名的事件则是南京大屠杀,其中有数十万名中国平民因而遭到杀害[306]。此外冈村宁次所制定且于山东省实施的三光政策,则导致有270万名中国群众因而被杀害[307]。

此外南斯拉夫乌斯塔沙则与轴心国集团合作杀害大量作为少数民族的塞尔维亚人、罗姆人和犹太人,而在战争结束后克罗地亚平民则对此展开报复[304]。另外大约有300万名到1,000万名中国平民则是在日本占领地区下遭到部队杀害[305],在这之中最有名的事件则是南京大屠杀,其中有数十万名中国平民因而遭到杀害[306]。此外冈村宁次所制定且于山东省实施的三光政策,则导致有270万名中国群众因而被杀害[307]。

轴心国部队在第二次世界大战中也有限度的使用生物和化学药剂,例如意大利军方在第二次意大利埃塞俄比亚战争便尝试投入芥子气作战[308],而大日本帝国陆军则在与苏联的早期冲突[309]、入侵并占领中国时也使用武器协助作战[310][311]。此外德国和日本也针对平民施放药剂来测试武器效果[312],在某些情况下也于战俘身上进行实验[313]。

虽然许多轴心国的违法行为陆续被送往世界上第一个国际法庭进行审判,然而同盟国部队在第二次世界大战期间也犯下许多战争罪行[314]。这包括有苏联所实施的强硬人口转移政策,以及美国针对日裔平民所进行的拘留作法,而在严责行动(Operation Keelhaul)也让大量民众生命受到威胁[315]。另外在德国被要求对强奸罪行负责并陆续遣返回德国时,德国也反控苏联应该要对卡廷大屠杀负责。另外一些大饥荒的死亡人数也可以归因于战争爆发,这包括1943年的孟加拉饑荒和1944年至1945年的越南饑荒[316]。包括耶克·弗里德里希(Jörg Friedrich)等历史学家则认为针对敌国领土的平民区大规模轰炸的行为应该也要被列为战争罪行,这又以日本的东京和德国的德累斯顿、汉堡与科隆最为著名;其中根据统计西方盟国总共造成至少160个城市遭到轰炸,也导致超过60万名德国平民因而死亡[317]。

战争罪行

战争罪行

日军在中国大量使用化学武器和其七三一部队进行活人细菌战实验去发展生物武器,日军轰炸机对中国城市狂轰滥炸,大批中国平民死于空袭当中,还把大批中国妇女作为慰安妇,作为日军士兵的性奴隶,很多还被虐待至死。

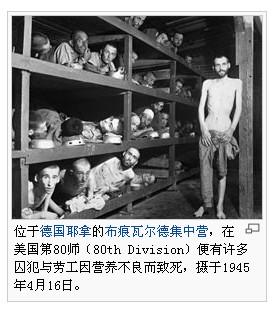

在纳粹大屠杀中主要有600万名阿什肯纳兹犹太人遭到杀害,另外在蓄意灭绝计划中也导致200万名波兰人民以及400万名包括身心障碍、精神病患、苏联战俘、同性恋者、共济会成员、耶和华见证人与罗姆人等“不值得活的生命”(Life unworthy of life)遭到杀害。另外以东欧为主有1,200万名民众被迫成为劳工,并且强迫在德国各家工厂内进行劳动[318]。

而除了纳粹统治下设立的集中营导致大量人员遭到杀害,而古拉格于各地设立的劳动营也导致德国战俘以及包括波兰、立陶宛、拉脱维亚与爱沙尼亚等占领区公民丧生,甚至一些苏联公民也因为被怀疑与纳粹主义有关而遭到迫害[319]。根据统计在战争期间有60%的德国战俘于苏联丧生[320],而理查·奥弗里(Richard Overy)则表示有将近570万名战俘丧生,其中有大约有57%、约360万人因故丧生或者遭到击毙[321]。另外苏联也将过去遭到德军俘虏者或者自他处遣返平民视为潜在与纳粹主义合作者,其中一些受到怀疑的人在经过内务人民委员会审查后往往被送往古拉格处理[322][323][324]。

而日本所设立的战俘营与劳改营中也有着极高的死亡率,根据远东国际军事法庭的调查发现西方囚犯的死亡率高达27.1%,其中美国战俘甚至有37%的死亡率[325],这个比例甚至比美军遭到德国和意大利俘虏者的死亡率还多出7倍[326]。然而在日本投降后所有获释的囚犯中,有37,583名来自英国、28,500来自荷兰以及14,473人来自美国,但中国囚犯仅有56人未被杀害而成功获释[327]。根据统计在1935年到1941年间,在兴亚局的规画下有至少500万名来自中国北部和满洲国的平民被迫劳动,这包括在矿山以及军工厂内劳动;而在1942年以后,日军强迫中国民众劳动的人数更迅速增加到1,000万人之谱[328]。美国国会图书馆则在报告中提到在爪哇岛有近400万到100万名劳动者被日军强制工作,而随后日军将其中270,000人强迫迁往其他日本占领的东南亚地区工作,仅留下52,000名劳动者继续进行先前的工作[329]。

而日本所设立的战俘营与劳改营中也有着极高的死亡率,根据远东国际军事法庭的调查发现西方囚犯的死亡率高达27.1%,其中美国战俘甚至有37%的死亡率[325],这个比例甚至比美军遭到德国和意大利俘虏者的死亡率还多出7倍[326]。然而在日本投降后所有获释的囚犯中,有37,583名来自英国、28,500来自荷兰以及14,473人来自美国,但中国囚犯仅有56人未被杀害而成功获释[327]。根据统计在1935年到1941年间,在兴亚局的规画下有至少500万名来自中国北部和满洲国的平民被迫劳动,这包括在矿山以及军工厂内劳动;而在1942年以后,日军强迫中国民众劳动的人数更迅速增加到1,000万人之谱[328]。美国国会图书馆则在报告中提到在爪哇岛有近400万到100万名劳动者被日军强制工作,而随后日军将其中270,000人强迫迁往其他日本占领的东南亚地区工作,仅留下52,000名劳动者继续进行先前的工作[329]。

在日军针对珍珠港实施轰炸后,1942年2月19日罗斯福签署了9066号行政命令,允许政府强制将数千名居住于美国的日裔、意裔、德裔移民强制搬离夏威夷等重要地区[330][331]。随后美国与加拿大政府陆续下令拘留150,000名日裔美国人[330][331],另外有14,000名意大利裔和德裔美国人同样为了安全理由而被迫拘留[332]。此外在战争即将结束之际,同盟国集团在雅尔塔会议上允诺苏联能够要求数百万名战俘与平民强制劳动[333],甚至匈牙利一直到1955年仍被迫继续为苏联进行劳动[334]。

生产制作

在战争爆发前,西方同盟国集团无论是在人口和经济都有重要优势。其中包括英国、法国、波兰以及英国自治领等西方同盟国相较于德国和意大利等轴心国集团人口多出30%,同时国内生产总值两者作比较也高出30%。如果将殖民地包括在内,其中同盟国在人数上比例获得优势性的五比一,而国内生产总值上也有将近二比一的优势[335]。而在亚洲地区,尽管中国比起日本有高出将近六倍的人口优势,其国内生产总值却仅仅只高出日本89%左右。而随着日本对外扩展殖民地后中国人口优势下降到只剩三倍,同一时间日本的经济成长速度使得中国仅高出38%之谱[335]。

在战争爆发前,西方同盟国集团无论是在人口和经济都有重要优势。其中包括英国、法国、波兰以及英国自治领等西方同盟国相较于德国和意大利等轴心国集团人口多出30%,同时国内生产总值两者作比较也高出30%。如果将殖民地包括在内,其中同盟国在人数上比例获得优势性的五比一,而国内生产总值上也有将近二比一的优势[335]。而在亚洲地区,尽管中国比起日本有高出将近六倍的人口优势,其国内生产总值却仅仅只高出日本89%左右。而随着日本对外扩展殖民地后中国人口优势下降到只剩三倍,同一时间日本的经济成长速度使得中国仅高出38%之谱[335]。

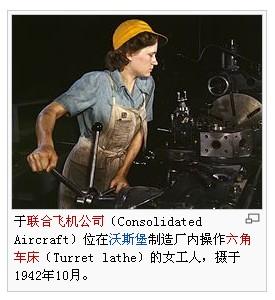

不过尽管同盟国有着经济和人口的优势,德国和日本最早展开的快速袭击行动成功降低这些因素的影响力。一直到1942年美国和苏联陆续加入同盟国集团后,优势性的经济实力与人口数量成为战争的关键,随着战争的发展开始双方开始走向消耗战的趋势[336]。此外盟军最终能够赢过轴心国部队的原因,除了同盟国能够比起轴心国获得更多自然资源外,其他如德国和日本不愿投入妇女作为劳动力[337][338]、盟军战略性轰炸以及德国战争后期经济瓦解也影响到胜负结果[339][340][341]。另外在一开始德国和日本皆知道自身并不适合进行持久战,因此期望能够以攻占领土的方式来获取更多谈判空间[342][343]。但随着战争进行为了应付武器装备的生产,德国和日本也纷纷投入数百万名劳工强制工作[344],其中德国自东欧地区获得1,200万名的劳动人力[318],而日本也在亚洲各地强迫将近1,800万人投入生产行列[328][329]。

军事占领

在欧洲大陆,轴心国集团的占领行动分成两种非常不同的形式。在包括法国、挪威、丹麦、低地国与波希米亚和摩拉维亚保护国等西欧、北欧和中欧纷纷改从德国的经济政策,其中在战争结束后纳粹德国成功赚取695亿国家马克,而这还不包括于战争期间掠夺的工业制品、军事设备、原料物资和其他大量货品等[345]。其中针对这些占领国家德国也纷纷向各国收取自身超过40%的税收收入,但随着战争的进行德国有将近40%的资金收入都是由其他被占领国家提供[346]。

另外在东欧地区德国或多或少期望能够于此获得更多生存空间,然而苏联所实施的焦土政策使得作为侵略者的德国无法获取资源[347]。与对待所占领的西方国家相比,纳粹德国自身的种族政策鼓励部队向苏联人们展开暴行,并且不断强调拥有斯拉夫血统者即为所谓的“次等人类”(Untermensch),这也让德军往往在作战的同时也展开大规模的处决行为[348]。而虽然无论是在西欧或者东欧的占领区都陆续有抵抗组织出现,但一直到1943年底以前他们并没有显著阻碍德国的军事行动[349][350]。

另外在东欧地区德国或多或少期望能够于此获得更多生存空间,然而苏联所实施的焦土政策使得作为侵略者的德国无法获取资源[347]。与对待所占领的西方国家相比,纳粹德国自身的种族政策鼓励部队向苏联人们展开暴行,并且不断强调拥有斯拉夫血统者即为所谓的“次等人类”(Untermensch),这也让德军往往在作战的同时也展开大规模的处决行为[348]。而虽然无论是在西欧或者东欧的占领区都陆续有抵抗组织出现,但一直到1943年底以前他们并没有显著阻碍德国的军事行动[349][350]。

另一方面在亚洲地区,日本不断向其所占领的国家宣传有关大东亚共荣圈的构想,并且将日本的霸权主义塑造成是为了能解放居住于殖民地的人民[351]。但尽管最初许多遭到欧洲殖民统治的地区将日军作为解放者欢迎,然而日本占领后实施的严格社会控制以及对于资源的掠夺往往使得当地居民想法改观[352]。其中日本在盟军部队撤离后所占领的东南亚地区获取近4,000,000桶石油,但是到了1943年时在荷属东印度的石油生产量增加到5,000万桶之谱,整整比1940年的生产比率高出76%之谱[352]。

科技发展

第二次世界大战的爆发促使许多军事科技的快速发展,这包括有航空、船舰以及陆上武器的发展与应用改革。其中在航空武器方面,各式军机开始陆续担负侦查、战斗、轰炸以及地面支援等任务,同时随着任务角色的确定促使飞机开始专业化发展。同时对于飞机于战场的任务性质更加多元,例如开始投入运输机协助快速运输高价值性的物资、装备以及人员等[353],或者是针对平民区与工业区的战略轰炸来尝试瓦解对方的士气等[354]。而随着针对地面设施的轰炸渐趋频繁,相关的防空武器也陆陆续续改进或者开发,这包括有以雷达、高射炮与面对空导弹为主的防御系统架构,或者是德军88毫米高射炮的开发等。此外喷气式机也在第二次世界大战末期首次开发,尽管由于发明过晚而对于战局没有立即影响,但是后来喷气式引擎成为之后全世界各国空军的标准配备[355]。

而在海上武器上,航空母舰与潜艇的运用成为之后海战的主轴。包括针对塔兰托、珍珠港与中国南海等突袭行动意味着海上航空武器开始发展,而到了珊瑚海海战后具有优势的航空母舰开始被视为战舰的继承者[356][357][358]。而大西洋护航航空母舰的出现证实是盟军运输船队能够有效抵御德国海军的一部分,除了能够扩展四周的保护半径外,也能够有效封锁整个中大西洋海域的通行[359]。同时由于航空母舰并不需要配备厚重的装甲防护[360],且攻击的主力是以较低成本的战斗机为主,这使得大量航空母舰的投入相比之下较为经济许多[361]。另一方面潜艇在第一次世界大战时已经被视为高经济利益的武器之一,双方都将相关的技术列为之后战争的重要关键之一[362]。稍后德国海军成功在第二次世界大战爆发后凭此获得一定优势,而英国则随即将以声纳为主的反潜武器与船队战术列为重点开发对象,德国则不断尝试提高技术层面来开发VII级潜舰,并且继续改进狼群战术的协同作战能力。但随着盟军陆续开发出针对潜艇交战的利式探照灯(Leigh light)、刺猬炮、乌贼(Squid)和马克24型鱼雷(Mark 24 Mine)等设备,最终同盟国逼使得德国潜艇舰队无法维持优势地位[363]。

而在海上武器上,航空母舰与潜艇的运用成为之后海战的主轴。包括针对塔兰托、珍珠港与中国南海等突袭行动意味着海上航空武器开始发展,而到了珊瑚海海战后具有优势的航空母舰开始被视为战舰的继承者[356][357][358]。而大西洋护航航空母舰的出现证实是盟军运输船队能够有效抵御德国海军的一部分,除了能够扩展四周的保护半径外,也能够有效封锁整个中大西洋海域的通行[359]。同时由于航空母舰并不需要配备厚重的装甲防护[360],且攻击的主力是以较低成本的战斗机为主,这使得大量航空母舰的投入相比之下较为经济许多[361]。另一方面潜艇在第一次世界大战时已经被视为高经济利益的武器之一,双方都将相关的技术列为之后战争的重要关键之一[362]。稍后德国海军成功在第二次世界大战爆发后凭此获得一定优势,而英国则随即将以声纳为主的反潜武器与船队战术列为重点开发对象,德国则不断尝试提高技术层面来开发VII级潜舰,并且继续改进狼群战术的协同作战能力。但随着盟军陆续开发出针对潜艇交战的利式探照灯(Leigh light)、刺猬炮、乌贼(Squid)和马克24型鱼雷(Mark 24 Mine)等设备,最终同盟国逼使得德国潜艇舰队无法维持优势地位[363]。

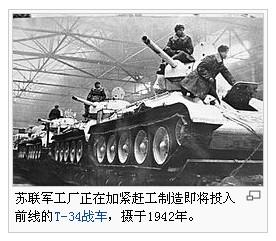

陆地作战方面则从第一次世界大战所采取的静态前线,改往更加强调移动性能和兵种合作的战斗模式。而在第一次世界大战作为火力支援的坦克,则在第二次世界大战中演变成为主要作战武器之一[364]。其中从1930年代后期到整个第二次世界大战期间,坦克的设计相较过去更为先进许多,同盟国与轴心国不断尝试为自己的坦克改良速度、装甲和火力等重点项目[365]。而在战争刚爆发时大多数指挥官认为遭遇具有完整配备的坦克时应该要避免作战,这除了是因为早期小型反坦克武器无法有效贯穿坦克装甲外,同时也是受到德国避免进行坦克或者反坦克直接作战的学说影响[366]。而在德国结合各式兵器投入战场之后,成功促使德军自波兰到法国战役中都能够以闪击战获得胜利[364]。但随着战争的进展包括间接打击(Indirect fire)、战车炮、自行火炮或者是反坦克地雷等反坦克战术开始盛行[366],这使得在大规模机械化作战的情况下步兵仍然是重要元素[367]。尽管在整个战争期间大多数步兵的配备仍然与第一次世界大战并无重大差别[368],但是战争促使如能够便利携带的MG42通用机枪等机枪设计、以及适合城镇或丛林作战的冲锋枪类型的快速发展[368]。而战争后期所发展的突击步枪则结合了步枪与冲锋枪的许多功能,并且在第二次世界大战结束成为许多武装部队的标准武器之一[369][370]。

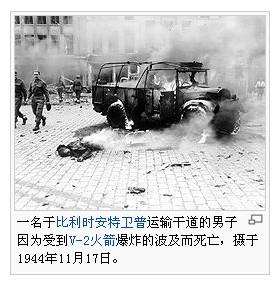

另 外在第二次世界大战期间为了能够获得优势,陆陆续续投入自身的科技协助作战。例如大多数主要交战国家开始不断试图破解对方复杂的密码,并且尝试透过密码本(Codebook)等设备强化自己的通讯安全[371]。例如在在波兰密码局(Biuro Szyfrów)的技术协助下英国成功破解恩尼格玛密码机的密码ULTRA[372]、以及日本海军所使用的通讯代码,这些经由破解获得的信号消息(Signals intelligence)成功促使盟军掌握对方动向[373]。另外盟军也使用大量欺骗(Deception)的手法来妨碍德军获得正确的军事情报(Military intelligence),这之中包括英国策划的肉馅行动(Operation Mincemeat)与保镳计划(Operation Bodyguard)等[373][374]。其他投入战争的工程计划还包括有Z3、巨人计算机(Colossus computer)与电子数值积分计算机等早期电脑设备、V-1导弹和V-2火箭的作战计划、发展核武器的曼哈顿计划、针对军事作战进行分析的作业研究以及协助物资运输的桑椹码头(Mulberry harbour)与冥王作战(Operation Pluto)等[375]。

外在第二次世界大战期间为了能够获得优势,陆陆续续投入自身的科技协助作战。例如大多数主要交战国家开始不断试图破解对方复杂的密码,并且尝试透过密码本(Codebook)等设备强化自己的通讯安全[371]。例如在在波兰密码局(Biuro Szyfrów)的技术协助下英国成功破解恩尼格玛密码机的密码ULTRA[372]、以及日本海军所使用的通讯代码,这些经由破解获得的信号消息(Signals intelligence)成功促使盟军掌握对方动向[373]。另外盟军也使用大量欺骗(Deception)的手法来妨碍德军获得正确的军事情报(Military intelligence),这之中包括英国策划的肉馅行动(Operation Mincemeat)与保镳计划(Operation Bodyguard)等[373][374]。其他投入战争的工程计划还包括有Z3、巨人计算机(Colossus computer)与电子数值积分计算机等早期电脑设备、V-1导弹和V-2火箭的作战计划、发展核武器的曼哈顿计划、针对军事作战进行分析的作业研究以及协助物资运输的桑椹码头(Mulberry harbour)与冥王作战(Operation Pluto)等[375]。