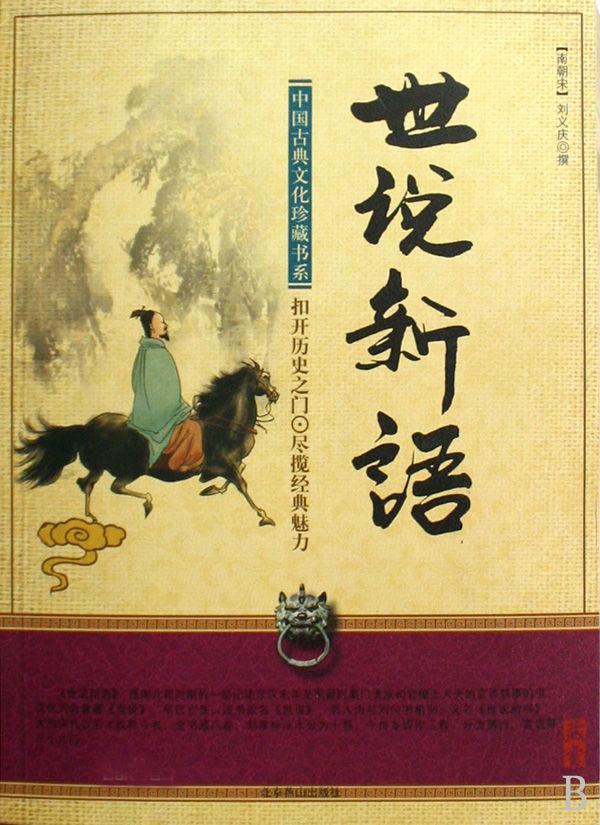

《世说新语》的原名是《世说》,因为汉代刘向曾经著《世说》(原书亡佚),后人将此书与刘向所著相别,取又名《世说新书》,大约宋代以后才改称。《隋书·经籍志》将它列入笔记小说。《宋书·刘道规传》称刘义庆“性简素”、“爱好文义”、“招聚文学之士,近远必至”。该书所记个别事实虽然不尽确切,但反映了门阀世族的思想风貌,保存了社会、政治、思想、文学、语言等方面,史料价值很高。

刘义庆门下聚集了不少文人学士.他们根据前人类似著述如裴启的《语林》等,编成该书。刘义庆只是倡导和主持了编纂工作,但全书体例风格大体一致,没有出于众手或抄自群书的痕迹,这应当归功于他主编之力。有的日本学者推断该书出于刘义庆门客、谢灵运好友何长瑜之手。

刘孝标对《世说新语》加注。刘孝标原是南朝青州人,宋泰始五年(469)北魏攻下青州,他随例被迫迁到平城,在那里出家,后又还俗。齐永明四年(486)还江南,曾参加翻译佛经。该书的注是刘孝标回江南以后所作。他采用裴松之注《三国志》的办法,进行补缺和纠谬的工作。孝标征引繁富,引用的书籍达四百余种。后人注释该书的,有余嘉锡《世说新语笺疏》、徐震谔《世说新语校笺》、杨勇《世说新语校笺》。日本德川时代的学者著有几种《世说新语》注。还有马瑞志的英文译本、目加田诚等的多种日文译本和法文译本。

历史意义

《世说新语》是研究魏晋风流的极好史料。其中关于魏晋名士的种种活动如清单、品题。种种性格特征如栖逸、任诞、简傲,种种人生追求,以及种种嗜好,都有生动的描写。纵观全书,可以得到魏晋时期几代世人的群像。通过这些人物形象,可以进而了解那个时代上层社会的风尚。